Le zoom de juin 2022 avec Jean-Pierre Chrétien-Goni

L’Entretien,

Photographier pour ne plus être

à nu

par Christine Delory-Momberger et Valentin BardawilValentin Bardawil : Pour les personnes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu nous dire quelques mots sur ton parcours?

Jean-Pierre Chrétien-Goni : Je suis universitaire avec une formation philosophique et scientifique. Je me définirais comme un anthropologue qui expérimente afin de comprendre ce qu’est l’humanité, ce qui fait l’humanité et comment l’humanité se fait. Comme tout ce qui m’est arrivé jusqu’à présent dans ma vie, je croise le théâtre par accident dans les années 80. Je n’étais pas disposé à cela. Après avoir monté mes premières pièces, je rencontre l’univers carcéral et j’ai alors le sentiment que c’est là l’endroit où mon théâtre a sa place; celui que je voulais faire était là : avec ces hommes enfermés. Pas devant eux, mais par eux et avec eux. Depuis ce moment-là, cette impulsion initiale n’a cessé de se déployer jusqu’à la création du Tiers lieu Le vent se lève! dont je suis le directeur artistique, il y a une quinzaine d’années. Il s’inscrivait dans la continuité de créations que je faisais exister dans des lieux dits « de la vulnérabilité », dans des espaces de la difficulté d’exister : quartiers, prisons, hôpitaux psychiatriques, Foyers de Travailleurs migrants, avec un travail toujours ancré dans la relation. Le théâtre représentait pour moi une voie possible pour une interrogation existentielle qui me traversait : comment ne pas être nu au monde et être « équipé » pour aller et exister dans ces endroits sensibles.

VB : Tu es donc maintenant dans le théâtre depuis plus de quarante ans, comment se passe ta rencontre avec la photographie?

JPCG : Comme beaucoup d’autres, j’ai toujours fait de la photographie en captant des choses qui m’intéressaient, comme cela, sans plus, jusqu’à ce qu’en 2017-2018, je commence un chantier théâtral dans un foyer de travailleurs migrants à Chevilly-Larue. Notre projet était de rassembler un certain nombre de résidents et voir comment on pouvait faire du théâtre avec eux, à notre manière, c’est-à-dire dans des formes de création partagée, en inventant des formes sensibles, en essayant de créer une esthétique commune. Nous avions une demande spécifique de la part du bailleur, c’était de faire quelque chose autour de la disparition de ce très ancien foyer datant des années 60 et qui allait être remplacé par des résidences sociales dans lesquelles les migrants seraient relogés. C’était une invitation à accompagner la transition par un geste artistique cette transition entre deux univers, le départ de ce foyer ADEF des années 50 (Sonacotra à cette époque), avec toute son histoire coloniale, des hommes très âgés qui vivaient là depuis quarante ans dans les mêmes chambres avec des traces de vie très fortes et la présence de fortes communautés de Maliens et de Maghrébins.

Nous ne savons jamais ce qu’on va raconter quand on arrive dans des endroits comme celui-là mais on sait qu’on ne rencontrera personne si on n’entre pas chez les gens. Donc on est allés toquer aux portes et on a découvert des gens très accueillants. On s’est dit avec Hélène Labadie qui est metteuse en scène et avec qui je travaille depuis longtemps, que l’on faisait à chacune de nos visites un vrai voyage. Et peu à peu, a émergé l’idée de rendre compte de ces vies, pas en en témoignant mais en créant des conditions pour que ces hommes puissent dire eux-mêmes, en « première personne », comment ils vivent dans ce lieu invisible sur le territoire et faire ainsi entendre leurs voix.

Mais ce n’était pas sûr qu’ils en aient envie… Peu à peu, on s’est aperçus qu’on se heurtait à des incompréhensions. Ils ne savaient pas ce qu’était le théâtre et lorsqu’on s’adressait à eux, ils ne comprenaient pas forcément qui on était. Certains nous ont même demandé si on ne faisait pas partie de l’équipe de démolition du foyer. Tous ces hommes que nous rencontrions étaient très gentils, polis mais ils ne voulaient pas nous en dire plus, beaucoup de choses ne nous regardaient pas. Leur monde se traduisait plutôt - j’allais dire se trahissait - par les objets qu’on rencontrait chez eux, la télévision qui marchait tout le temps, leur manière de s’habiller, les six, sept, huit personnes qui vivaient dans certains appartements, les lits superposés au pied desquels se trouvaient de grosses boites de conserve pour surélever les sommiers… Ils vivaient là et on se rendait compte qu’ils n’avaient de discours de revendication, ils étaient juste très heureux de nous accueillir, comme nous de leur parler. C’est ainsi qu’est née l’idée de faire un « musée éphémère » où ils pourraient raconter leurs modes d’existence. On a abandonné le projet de faire du théâtre avec eux et on a invité des artistes à venir nous aider, des auteurs de bandes dessinées, des écrivains, des plasticiens… et deux photographes qui vont jouer un rôle spécifique : Christine Delory-Momberger qui va produire quelques photographies qui continuent d’exister dans le musée virtuel que l’on a fait après…mais c’est une période où elle n’a pas le temps…

Christine Delory-Momberger : J’ai dû m’occuper de ma mère qui a rencontré de sérieux problèmes de santé et je ne suis pas arrivée à honorer ta demande qui m’intéressait à plusieurs niveaux puisque par ailleurs, je travaille en tant que chercheure sur la migration.

JCPG : Mais tu amènes cette idée de portrait où on associerait une personne à un objet qu’elle tiendrait dans ses mains. En effet, tu ne pouvais plus continuer le travail que tu avais commencé et à cela est venu s’ajouter un contretemps avec l’autre photographe que j’ai évoqué tout à l’heure et qui était venu spontanément nous proposer de travailler sur notre projet. Au bout de trois semaines, on apprend qu’il ne reviendrait plus car tout son matériel photographique lui a été volé. Il décide alors d’arrêter la photographie et il s’en va dans le sud de la France pour ouvrir une crêperie… On avait d’autres artistes qui continuaient d’intervenir mais la photographie nous manquait : « quand on parle de leur vie, comment montrer, faire voir comment ils vivent ?… »

Ces deux désistements me poussent à me lancer dans la photographie, ils m’avaient confronté à quelque chose qui était en chemin chez moi et qui était similaire à ce que j’avais déjà connu il y a quelques décennies avec l’écriture de théâtre qui me hantait et que j’avais commencée après qu’un auteur m'ait lâché au dernier moment. Je connaissais Christine comme universitaire, elle organisait depuis quelques années des séminaires au Vent se lève ! dans le cadre de l’université ouverte LE SUJET DANS LA CITÉ qu’elle avait créée. Elle a introduit en France la recherche biographique qui défend l’idée de la personne comme sujet et des processus à l’œuvre dans ce mouvement d’émancipation de soi. Les activités que nous menons ici au Vent se lève…! autour de la détention, des travailleurs migrants ou des personnes en situation de handicap croisent ses recherches. Christine m’a souvent demandé d’intervenir dans ses séminaires mais je la connaissais aussi par son activité de photographe et son geste artistique de « fouille », sa manière obstinée de tenter d’aller voir les choses de plus près et je décide de m’inscrire dans ce mouvement-là. Sans doute parce qu’elle est universitaire et que je le suis aussi, j’ai ressenti comme une autorisation à utiliser le médium photographique et cette manière d’aller voir au-delà du premier regard…

Ensuite tout s’est passé très vite puisque j’ai dû faire 1200 photos dans ce foyer de migrants sans me poser beaucoup de questions sur ce que je photographiais mais toujours porté par le mouvement de la création partagée. Il ne s’agissait pas de prendre, de capturer, d’utiliser; je restituais toujours les images que je faisais aux personnes que je photographiais. Je leur disais : « c’est d’abord vous qui allez me dire si vous voulez de ces photographies ». On a fait tout un travail de discussion avec chacune des personnes autour de l’objet qu’elle voulait voir apparaître auprès d’elles sur la photographie.

Le musée s’est ouvert avec une douzaine de portraits et une trentaine d’objets de la vie quotidienne et plein d’autres choses encore, comme des bandes dessinées, des vidéos, de la peinture, etc… Le jour de l’inauguration a été la grande confirmation… parce que j’étais toujours dans le doute, me demandant si je n’avais pas été trop « acteur » dans cette histoire. Est-ce que ce n’était pas moi finalement qui désirait ces photos et non pas eux ? Quand on arrive dans de tels lieux, on n’est ni espérés, ni attendus et souvent le désir qui est à l’œuvre est le nôtre et non pas celui de la personne que l’on rencontre. Ce désir peut naitre mais il n’est pas là au début. Comment se fabrique le désir, comment se suscite-t-il ? Comment ouvrir l’espace à l’émergence d’un désir possible pour la personne que je rencontre qui l’amène à vouloir se représenter, de se donner à voir ?

L’importance de ce geste photographique s’est confirmée le jour de l’inauguration du musée quand on a vu tous ces vieux messieurs venir regarder ce qui s’y passait et on s’est rendu compte qu’au fond, c’était les photographies qui les touchaient vraiment. Dans le musée, on avait reconstitué une chambre avec des textes, de la vidéo, des objets mais se sont les photos qui les ont véritablement attirés. Les hommes figurant sur les photos, certains avaient soixante-dix ou quatre-vingts ans, se sont pris en selfie devant leurs portraits. Ils ont appelé Mme le Maire, présente à l’inauguration, pour être photographiés avec elle, certains ont fait des vidéos et ils les ont envoyées au bled. Ce jeu de miroir : « je suis devant ma propre photo et je peux vous présenter mes amis et Mme la Maire » les rendait profondément heureux. On a su aussi après que les photos qu’on leur avait données avaient été elles aussi directement envoyées au pays. Voilà ma première expérience avec la photographie.

VB : Tu nous avais raconté aussi lors de notre précédente rencontre que la photographie t’était venue avec l’envie de laisser des traces parce que tu avais une frustration sur l’aspect trop éphémère du théâtre?

JCPG : C’est une chose qui m’est apparue à ce moment-là. Mettre le théâtre de côté n’était pas un geste anodin. Ce n’était pas un abandon mais je me suis rendu compte que pour ce projet avec les vieux migrants, le réel des situations n’y était pas propice même si le théâtre est notre corps de métier. On s’est questionnés avec Hélène Labadie : « Pourquoi ces migrants n’en veulent-ils pas ? Comment faire pour qu’ils en veulent ? » On s’est finalement dit que dans ce projet, le théâtre n’ouvrait pas à un « commun » possible tandis qu’avec la photographie, ce commun pouvait se construire dans la rencontre avec chacun - et pas dans un « collectif » où ils ne se retrouvaient pas. Je n’ai donc pas renoncé au théâtre mais j’ai ouvert un espace pour créer autre chose qu’on cherchait déjà dans le travail théâtral. Comment faire pour ne pas projeter nos propres images avec des comédiens mais entendre, susciter, trouver le mouvement des corps dans un « en-commun », en se questionnant toujours pour comprendre si le théâtre ouvre à ce mouvement que l’on cherche… et la réponse est venue comme une évidence : « non, pas toujours »… Qu’est-ce qui reste du théâtre après les représentations : des images mentales, ce qu’on a vécu ensemble mais quelque chose s’est évaporé, a disparu. Je n’éprouve pas de lassitude de l’éphémère mais une envie de donner à voir dans la durée.

VB : Donc malgré cet « appel » de la photographie en 2017, il y a donc un questionnement plus existentiel dans ce changement de pratique?

JPCG : Il y a une question autour du théâtre que je me pose depuis très longtemps : « À quoi bon un spectacle de plus, qu’est-ce que je vais dire de plus? » Le désir qui m’habite depuis que j’ai dix-sept ans : c’est d’écrire ! J’ai le sentiment que je me suis mis à faire du théâtre dans une sorte d’immense détour qui me ramènerait à l’écriture. L’écriture théâtrale n’a pas entièrement satisfait ce désir d’écriture car il me semble qu’il est plutôt lié à l’écriture romanesque. J’ai démarré je ne sais combien de romans et quelque chose n’affleure toujours pas pour moi. Je ne montre pas ma production, je la cache et je ne suis pas acharné comme je peux l’être sur d’autres sujets. C’est un mouvement qui ne se fait pas.

Le théâtre m’a paru pendant un moment être une voie de traverse, un écart, un contournement de ma question fondamentale qui a finalement trouvé sa réponse avec ce projet de Chevilly-Larue. J’ai vu tous ces gens dans ce foyer où ils vivaient depuis cinquante ans, figés, arrêtés, invisibles qui ne m’attendaient, ni ne m’espéraient. C’est la question de ma position politique, de moi et du monde. Qu’est-ce que je fais là? Qu’est-ce qu’on fait là? Est ce que je que je crois encore que tout ce que nous faisons est transformateur? Est-on juste là pour se dire qu’on est des gens bien, des militants engagés ou bien est-ce qu’on continue encore à penser qu’on peut faire bouger les choses, soit chez les personnes concernées, soit dans l’espace collectif? Avec le théâtre, j’ai l’impression de buter et mon désir d’écriture n’arrive pas à prendre forme.

VB : Cette question existentielle, sur ta place vis-à-vis des autres, sur la création, tu te la poses finalement peu de temps avant que la COVID n’arrive.

JPCG : Oui, et d’ailleurs ce projet de Chevilly-Larue est l’avant-dernier que l’on fait avant la COVID. Le tout dernier est la performance réalisée le 14 mars 2020 par la troupe de jeunes migrants sans papiers du Good Chance Theatre « Quand des histoires d’exils se rencontrent… » autour du travail photographique EXILS / RÉMINISCENCES de Christine [1] et qui a eu lieu deux jours avant le premier confinement. Le musée éphémère lui, s’était clos quinze jours auparavant..

VB : Donc la COVID marque un vrai tournant pour toi?

JPCG : La COVID arrive et le confinement provoque un énorme trou que je remplis parce que je dispose tout d’un coup de beaucoup de temps, en réalisant une version numérique du musée. J’ai passé le confinement à tenter de faire vivre ce musée afin qu’il ne reste pas éphémère.

CDM : Qu’est-ce qui te fait recommencer après les confinements le travail théâtral ou photographique?

JPCG : Il y a une sorte de coïncidence entre ce « trou » créé par ce sentiment de ne plus être dans les mêmes certitudes par rapport au médium, théâtre ou photographie, qui se retrouvent confirmées par ce trou créé par la COVID. En ressortant de cette période, je me suis demandé par où je pouvais repartir ? Et spontanément je savais que je ne pourrais plus repartir comme avant. On s’est alors demandé avec Hélène Labadie, qui est avec moi dans tous mes projets, comment on allait faire et la photographie s’est imposée comme un axe majeur. Au lieu de vouloir fabriquer du théâtre, je cherche maintenant à fabriquer des petits univers subjectifs, des cohortes de visages, des traces de mouvement des corps.

Il y a eu d’abord un projet avec un Ehpad dans l’Essonne et pour les mêmes raisons qu’avec le projet du foyer ADEF, on s’est présentés à notre arrivée comme étant tous les deux metteurs en scène tout en sachant qu’on n’allait pas travailler avec le théâtre. On se met à rencontrer, tout comme dans le foyer de migrants de Chevilly-Larue, les gens chez eux et me vient alors cette idée qui est encore pleinement la mienne aujourd’hui en tant qu’artiste : « quand on est chez des gens, comment être dans ces lieux dans un en commun ? Comment peuvent-ils accepter que je sois là ? Comment fabrique-t’on un habitat commun ? » Et c’est là qu’un certain nombre de questions viennent à se poser.

Tout d’abord dans cet « habité », je ne peux pas venir chez les gens en leur proposant de faire du théâtre. C’est une intrusion qui ne marche plus pour moi. Et d’autre part pour traduire cet habité, j’ai maintenant cet objet, l’appareil photo mais je ne sais pas ce qui va arriver, vers quoi « il » va nous mener. Je tourne en rond car on est toujours, officiellement avec Hélène, metteurs en scène de théâtre. Dans l’Ehpad, on commence à faire des enregistrements sonores et quelques images mais on ne les utilise pas tout de suite.

Au même moment, suite à une demande qui nous est faite, on commence un autre projet dans un foyer de vieux migrants à Aubervilliers et on se dit qu’on va refaire ce qu’on avait fait dans le foyer ADEF mais cette fois-ci, on a vraiment l’impression de capturer des images et cela ne nous convient pas. Ces hommes nous accueillent chez eux mais on se ressent comme étant intrusifs, on a l’impression de continuer notre théâtre et notre cinéma. Il faut faire quelque chose qu’on n’a encore jamais fait jusque-là et on décide d’ouvrir un café dans l’espace du foyer des travailleurs.

Dans ce café, on commence à parler avec eux du monde, de la vaccination, des évènements politiques et sociaux, ils ne sont pas très nombreux à venir, parfois même il n’y a personne, puis tout à coup il y a deux ou trois gars qui arrivent et qui parlent, c’est le café du commerce. On prend le temps de les entendre, de les écouter. Je fais quelques photos mais ils se cachent, ils ne veulent pas être photographiés et un jour où on ne peut pas être là avec Hélène, je donne l’appareil à une comédienne Nicole Merle avec qui on travaille aussi et je lui dis de partir avec l’appareil photo. Quand on revient, elle me dit qu’il s’est passé quelque chose d’étonnant, elle nous raconte qu’il y avait dans le foyer un tissu tendu et les gars se sont mis devant et ont commencer à poser comme dans un studio photo. Nicole a créé sans le savoir un dispositif qui culturellement avait du sens pour eux. Le portrait photographique pour ces hommes comme on s’en était rendu compte à Chevilly, c’est une photo où l’on pose et qu’on envoie au pays.

On a repris cette mise en scène et on a vu venir d’autres résidents, certains revenaient après s’être changé et apportaient des objets pour nous montrer quelque chose d’eux-mêmes. La question n’était finalement pas la photo mais la mise en scène qu’on leur proposait. Un théâtre à soi… Et ils l’ont trouvé par hasard ce rideau tendu, avec ce « studio » qui leur était culturellement familier. On a eu des portraits saisissants, de gens radieux qui se montraient. Et on leur a donné les tirages. On a beaucoup réfléchi à cet accident qui nous avait donné une clé, à ce tissu bleu tombé… d’un ciel vide…

VB : Le rideau était tombé et une nouvelle page se tournait.

JPCG : Le rideau tombe, comme au théâtre à la fin d’une représentation et une autre étape commence dans notre travail avec la mise en scène qu’avaient créée les résidents devant ce rideau. Ils s’étaient appropriés le dispositif. Mais on est restés toutefois assez désemparés dans cet endroit car même après cet épisode, on avait le sentiment de n’arriver à rien, on est passé par des remises en question terribles, on avait même appelé notre projet « RIEN ». C’est seulement en juillet dernier qu’on a réussi à faire une installation d’images, accompagnés de quelques textes.

CDM : Qu’est-ce que cela te fait de passer à l’utilisation du médium photographique et à devenir photographe?

JPCG : J’ai le sentiment que c’est un mouvement de plus qui me conduit à l’écriture romanesque dont j’ai très envie parce que j’ai découvert que la photographie est une écriture. Cette écriture est très différente de celle que je fais avec des gens sur un plateau, probablement parce qu’elle fait trace commune. La photographie me permet peut-être de sortir du vertige de la trace personnelle. Dans la relation que j’ai avec les sujets photographiés, ce qui est en jeu, c’est un espace relationnel qui se donne à voir à ce moment-là à l’un et à l’autre. L’acte photographique saisit un mouvement qui m’échappe. J’ai le sentiment qu’avec la photographie, j’arrive mieux à traduire ce que je ressens comme étant de l’ordre du mouvement des uns et des autres à ce moment-là. Au fond, toute la question qui se pose pour moi autour de l’écriture, c’est la problématique de mon mouvement de personne comme sujet et comment je me déploie moi-même comme sujet. Avec la littérature, j’ai l’impression de me déployer tout seul et cela me donne le vertige, je me sens en danger tandis qu’avec la photographie ce mouvement de production de moi-même existe mais il ne se fait que par la médiation de l’autre.

CDM : Peux tu nous parler de là où tu en es aujourd’hui?

JPCG : Le travail photographique s’est maintenant imposé, je travaille actuellement dans une unité d’accueil de personnes vieillissantes handicapées dans l’Essonne. Là encore, on est chez eux, ils sont résidents dans cette structure et entourés par un personnel soignant. On est d’abord frappés par une première chose, il y a des photographies de ces personnes un peu partout dans la structure mais elles sont souvent un peu tristes, avec des bonnets de Père Noël sur la tête, des photos d’anniversaire, des photos de famille. Quand je suis arrivé avec mon appareil photo, Nathalie, une dame d’une cinquantaine d’années, ce qui est assez vieux pour ce lieu, m’a immédiatement adressé ces mots : « Portrait de moi ? ». Je me suis exécuté et à chaque séance je revenais avec des tirages. On a apporté des cahiers et elle a commencé à couper-coller les photos dans le cahier. Très vite, on s’est demandé, en observant ses interventions sur les photos, si ce que Nathalie faisait n’était pas un véritable geste artistique d’art brut….? Les autres personnes de ce foyer sont alors elles aussi venues et ont demandé à être photographiée. Être photographié doit leur donner un sentiment d’existence qu’elles n’ont pas par ailleurs. Nathalie est avide de ces photographies, elle les veut toutes pour les mettre dans son cahier qu’elle garde avec elle précieusement et remet en scène avec des découpages, de la couleur.

On a eu un moment très émouvant avec une autre résidente qui a pris une photographie en noir et blanc que nous avions faite d’elle en nous disant : « c’est pour ma fille ». Cette dame a le visage fracassé mais elle se trouvait belle sur cette photographie. Depuis, elle me remercie à chaque fois que je la vois. Un aspect du travail que l’on fait concerne la mise en jeu de l’image de chacun d’entre eux. On a fait des polaroids, des séries, des séquences photographiques, on les met sur la table et ils s’en saisissent, les découpent, dessinent, collent, décollent. Et pour Nathalie en particulier, cela a pris un sens spécifique parce qu’elle n’arrête pas de nous dire : « portrait de moi, parler de moi ». Et « parler de moi » concerne un événement à venir, elle va passer devant le juge des tutelles, elle sent que son sort va être scellé quelque part et qu’une personne va être nommée pour être son tuteur, elle a peur que ce soit son frère, on ne sait pas, on n’entre pas dans son histoire. Il lui arrive de pleurer mais elle nous fait comprendre que ce cahier est ce qui va lui permettre de parler au juge. C’est dans ce sens qu’elle le réalise. Cela nous soutient énormément, on est en train de l’aider à construire un argumentaire surréaliste d’elle-même, pour une situation de vie qui l’angoisse énormément. Il y a dix jours, elle est arrivée à dire : « c’est beau » et on ne l’avait jamais entendu dire cela, le « c’est beau » consiste pour elle à voir son image démultipliée. On fait des maquettes de théâtre en miniature avec des petites figurines à partir des photos que je prends des résidents et du personnel que l’on découpe, contre-colle et qui sont des figurines qui vont se disposer sur un espace de 50 par 75 cm sur un fond de couleur, comme une constellation. Nathalie a fait son théâtre visuel en ajoutant des photos de Greta Garbo découpées dans un vieux livre à ses propres portraits. Et elle dit en regardant Garbo: « c’est moi »… À un moment, on s’est dit que ce serait bien de nourrir ces gens avec des livres d’art brut et l’une de ces personnes est restée une journée entière à regarder une image.

CDM : Est-ce que tu te sens être devenu photographe?

JPCG : J’ai envie de me confirmer à moi-même que la photographie est un espace que j’habite mais j’en attends la confirmation et ce n’est pas simple.

CDM : Qu’appelles-tu la confirmation?

JCPG : Que d’autres gens, que ce soient les gens photographiés ou les gens qui s’intéressent à la photographie, s’attardent sur ce qu’ils voient, en se disant qu’il se passe quelque chose dans ces photos. Je cherche cette confirmation pour continuer.

CDM : Tu n’as pas l’impression d’avoir déjà ce retour?

JCPG : Il commence. C’est une relation d’attention au monde. Il y a quelque chose de la trace du vivant qui est là tout le temps. Aujourd’hui je fais presque 3000 photos par an. Toutes ces images me donnent quelque chose qui fait que je ne me sens plus seul dans ma tête, il y a un truc qui est là devant moi. Nathalie fait partie de mon univers, c’est comme si j’avais une preuve de l’existence de l’autre, une preuve du mouvement parce que je suis sur la production de séquences photographiques. J’ai des centaines de photos de chacune des personnes que je photographie.

CDM : Ce que j’entends dans tout ce que tu dis, c’est qu’il s’agit du surgissement d’un mouvement en lien avec ce que Baptiste Morisot appelle des « égards ajustés ». Il y a une relation d’attention à l’autre où l’autre entre aussi dans une relation d’attention à toi, à vous alors que vous n’êtes jamais attendus, ni espérés, pour reprendre tes mots. Avec la photographie, tu vas laisser une trace même s’il ne faut pas oublier que l’appareil photo est toujours un intrus, comme le dit si justement le photographe Klavdij Sluban. Je me demande si tu te sens différent dans la vie depuis que tu utilises ce médium. Qu’est qui change pour toi, as-tu l’impression d’aller différemment à la rencontre des autres?

JCPG : Il y a maintenant une présence en moi de ces images, comme une armée qui est là, mobilisée. Chez Nathalie, je ne vois pas la multiplication de son image comme du narcissisme mais comme un déclencheur de son pouvoir d’agir qui se retrouve démultiplié. Ces petites figurines sont des petits soldats qui existent réellement. Depuis que je fais de la photographie, je me sens moins nu au monde.

CDM : Tu travailles sur la question de la dignité ou plus exactement de la « dignification », quelle est son importance pour toi ?

JCPG : La question de la dignité s’est imposée en même temps que la question de la photographie. Comment rendre visibles ces gens et comment peuvent-ils se rendre visibles à eux-mêmes et aux autres ? Dans tous les chantiers dont on a parlés pendant cet entretien, cette question m’a traversé de manière très forte. Est ce que cette image qu’on construit ensemble produit de la dignité chez eux et chez nous ? Je ne suis personne pour rendre l’autre plus digne mais on peut peut-être dans tel ou tel endroit produire quelque chose qui nous rend plus dignes l’un vis à vis de l’autre et l’un et l’autre dans nos propres regards. La « dignification » est un mouvement de réciprocité et d’altérité.

CDM : Je t’ouvre un espace et je te donne ton image telle que je la voie et tu me donnes en retour une image de moi. La dignification est donc un processus…

JCPG : L’image est productrice de dignité réciproque et si ce n’est pas le cas, c’est terrible. La photographie est un analyseur très puissant. J’ai quelques photos qui n’entrent pas dans ce processus, toutes les photos ne sont pas « dignifiantes ». Je ne savais pas que ce processus était à l’œuvre de manière aussi visible. On sort du cliché : « je prends une photo… » il s’agit plutôt de créer un espace de dignification réciproque. J’ai rencontré un jour un imam au foyer de Chevilly-Larue qui était en train de planter des arbres morts et je lui ai demandé si je pouvais l’aider. Je me suis mis à creuser la terre avec lui et on a commencé à planter des arbres morts. Je lui ai dit : « vous savez que ces arbres sont morts ? » il m’a répondu qu’évidemment il le savait mais son intention était de disposer devant sa mosquée des objets ayant une certaine solennité pour donner une tenue à son lieu. J’ai exposé dans le musée éphémère une image où il a accepté que je prenne en photographie ce moment où il travaille une terre sèche dans laquelle rien ne pousse, où il va planter ces arbres comme il poserait des sculptures. Son sourire de ravissement a circulé entre nous. Le photographe creuse, photographier ne se fait pas dans la distance. Le photographe est dans la matière, c’est un geste totalement engagé. La photographie garde une trace de cet exercice de dignité.

[1] « Quand des histoires d’exils se rencontrent ». Une performance Réalisée le 14 mars 2020 au Vent se lève ! par La Troupe du Good Chance Theatre à partir de l’œuvre photographique et littéraire EXILS / REMINISCENCES DE Christine Delory-Momberger.

https://photodocparis.com/theatre-quand-les-histoires-d-exils-se-rencontrent

https://www.christinedeloryphotography.com/-/galleries/videos/performances/quand-des-histoires-dexils-se-rencontrent-good-c/-/medias/fabefd34-6d41-4d51-9bf7-e817fea686c3

« J’ai vu tous ces

gens dans ce foyer où ils vivaient depuis cinquante ans, figés, arrêtés,

invisibles qui ne m’attendaient, ni ne m’espéraient. C’est la question de ma

position politique, de moi et du monde. Qu’est-ce que je fais là? Qu’est-ce qu’on

fait là? Est ce que je que je crois encore que tout ce que nous faisons est

transformateur? Est-on juste là pour se dire qu’on est des gens bien, des

militants engagés ou bien est-ce qu’on continue encore à penser qu’on peut

faire bouger les choses, soit chez les personnes concernées, soit dans l’espace

collectif? »

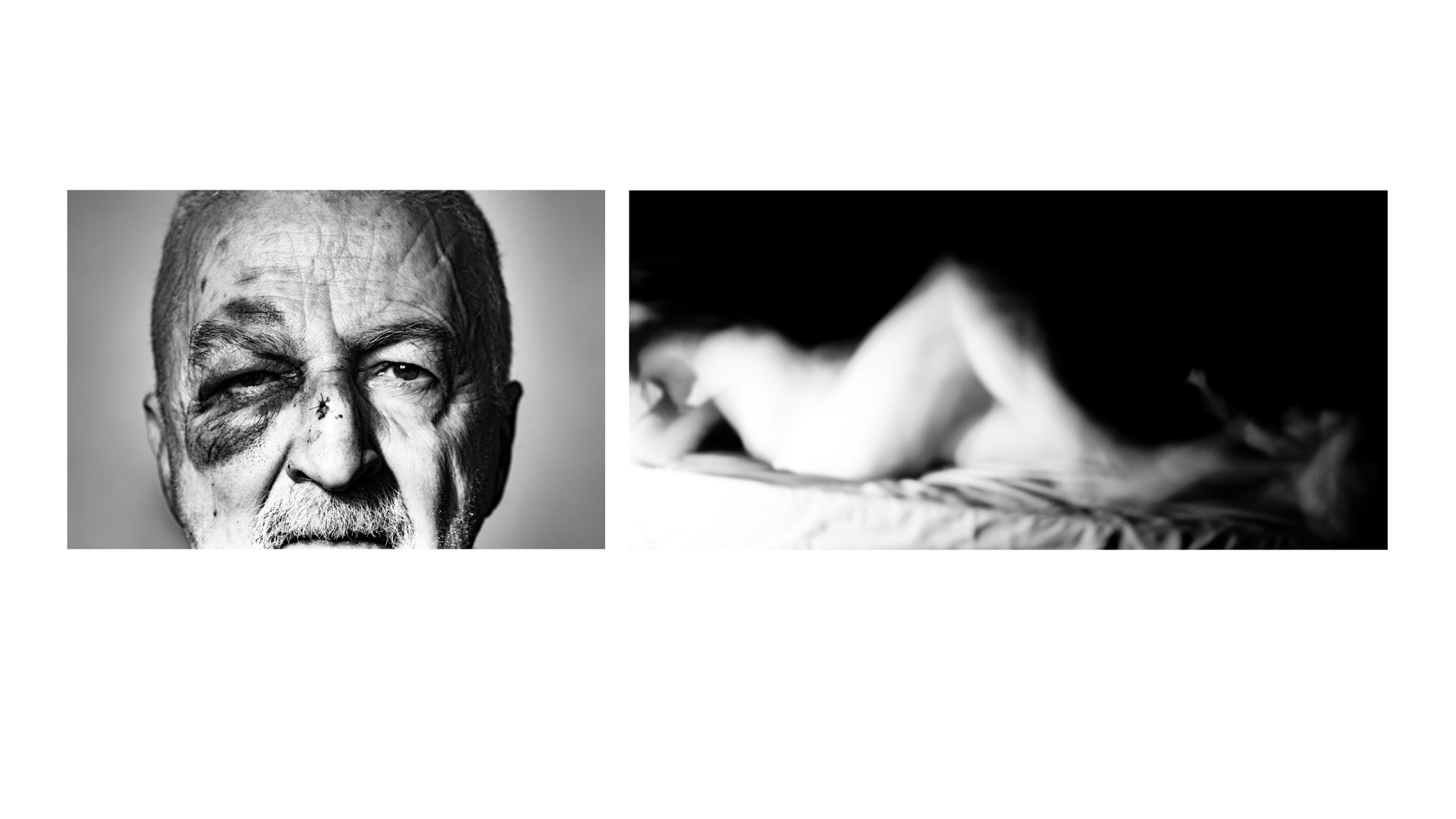

Dans l’œil de Frédéric Martin,

Le dit de la photographie

Une photographie porte en elle une histoire. Peu importe laquelle, que ce soit un moment familial, un souvenir de voyage, le portrait d’un leader politique, ce qui paraît important dans l’image c’est d’une part ce qu’elle représente, mais aussi ce que nous allons pouvoir lui associer. On pourrait rapprocher cela du concept de signifiant et signifié développé par Ferdinand de Saussure.

Face à ces deux images, cet homme âgé avec ses gants de boxe et le même homme âgé avec une photographie d’un boxeur jeune, de multiples scénarios, des moments de vie émergent. Après tout, peu importe qui il est, ce qu’il a vécu ou plutôt ce n’est pas le plus important à ce moment-là. Ce qui est essentiel, c’est ce qui se cache derrière ce qui est représenté et surtout ce que le regardeur va pouvoir créer comme univers à partir d’une simple capture de deux moments distincts.

L’homme a-t- il été un champion reconnu ? A-t-il gagné des dizaines de combats, avant de finir terrassé, au crépuscule de sa vie de boxeur par un « plus jeune, plus fort que moi » comme le chantait Souchon ? Comment fait-il avec ses souvenirs ? Avec cette jeunesse passée, enfuie ? Mais peut-être était-ce un simple amateur qui prenait plaisir à ce sport sans en avoir fait un métier ? Et puis, peut-être cette image a-t-elle été prise lors d’un entrainement et qu’ensuite il est retourné à sa vie d’ouvrier (pourquoi ne serait-il pas ouvrier ? Ou instituteur…) etc. Il est possible ainsi de se raconter quelque chose de complexe, simplement au regard de notre propre vie et de nos propres histoires, alors même que nous ne savons rien du personnage, de la prise de vue, de son pourquoi ou son comment.

Ce qui est intéressant, c’est qu’une photographie a la capacité à parler de manière vaste à un public large. Le dit de la photographie, c’est cette possibilité : cette histoire que contient non seulement ce que représente l’image mais aussi ce qu’elle nous évoque. L’acte photographique est donc avant tout un acte narratif, peut-être bien plus qu’un acte qui consisterait à prélever une part du réel (avec tout le mensonge que contient ce postulat). L’image raconte. Un souvenir, une histoire, un lieu… Elle évoque à tout à chacun quelque chose qui s’est passé et auquel nous raccrochons nos propres histoires. Et surtout, elle est une formidable possibilité d’invention narrative avec laquelle le spectateur va jouer à chaque instant.

Retrouvez le site de Frédéric Martin, 5 rue du︎︎︎