Le zoom de janvier 2025 avec Reza

(Partie 1/2)L’Entretien,

Reza : ses débuts dans la photographie par Christine Delory-Momberger et Valentin BardawilChristine Delory-Momberger et Valentin Bardawil : Quel est votre tout premier rapport à la photographie?

Reza : En fait mes premières émotions marquantes commencent avant l’arrivée de l’appareil photo dans ma vie, dans la ville de Tabriz en Iran où nous vivions. Je devais avoir une dizaine d’années lorsqu’un jour j’aperçois un attroupement devant la porte de mon école, je découvre le concierge ainsi que des élèves en train de repousser un petit mendiant aux pieds nus qui avait notre âge, il demandait à entrer pour « savoir à quoi ressemblait une école ». Face à cette violence qu’on lui faisait et que je trouvais profondément révoltante, je prends sa défense et je me mets à recevoir des coups comme lui. À la fin de la récréation, je vais trouver le directeur en lui demandant pourquoi on n’avait pas laissé entrer cet enfant, il ne donne aucune réponse à ma question et m’ordonne d’aller rejoindre ma classe pour ne pas être en retard. Le soir, la situation continuait à me travailler et en rentrant à la maison j’en ai parlé à mes parents, je me suis rendu compte que sur eux non plus cet incident ne faisait pas grand effet. En même temps, cette émotion très forte que je ressentais face à ce genre d’injustice, je l’avais aussi devant la beauté des choses, comme une fleur ou un joli nuage, qui pouvait me donner des palpitations et dans les deux cas, je n’avais qu’une envie, c’était de les partager avec d’autres.

C’est en prise à ces émotions que je ressentais et que je n’arrivais pas à partager avec des mots que je me suis tourné vers l’image et que j’ai tenté d’apprendre le dessin mais au bout de deux ans, je me suis rendu compte que chaque fois que je dessinais un mendiant aux pieds nus ou une fleur, les gens ne comprenaient pas ce que je leur montrais. Heureusement j’avais commencé à lire les journaux dès l’âge de cinq ans et à l’âge de douze, treize ans, j’étais déjà abonné à l’équivalent iranien du magazine Sciences et Vie Junior. Il y avait plein de concepts scientifiques qui m’échappaient mais je me souviens parfaitement du titre d’un éditorial de 1964 qui m’avait frappé et qui disait « le siècle prochain sera cybernétique ». Je ne comprenais évidemment pas le sens de ce mot en persan mais je saisissais en lisant l’article que dans les années à venir, il y aurait une connexion mondiale entre tous les êtres et que le seul langage qui resterait serait celui des images et de la photographie. L’article finissait en affirmant que les illettrés du 21e siècle seront ceux qui ne connaitraient pas la photographie. Cette phrase lue à treize ans s’est fichée comme une balle dans ma tête et je me suis dit que si je n’arrivais pas à dessiner peut-être que je pourrais tenter la photographie.

Mon père avait à la maison un appareil photo Kodak qui ressemblait à une boite et que mes frères et sœurs et moi détestions parce que chaque fois qu’on partait en pique-nique ou en vacances, il choisissait le moment où le soleil tapait le plus fort pour nous photographier. On devait rester immobiles pendant qu’il réglait l’appareil et quand on fermait les yeux on se faisait engueuler. L’appareil photo était devenu pour nous l’appareil de torture des vacances qu’on essayait même de cacher, jusqu’à la lecture de cet article qui m’a fait m’intéresser à lui et regarder dans le viseur.

C’est ce jour-là que je me suis rendu compte d’une évidence qui va devenir une révélation pour moi : je voyais dans le viseur tout ce qui était devant moi. Après cette découverte extraordinaire, je cours vers mon père pour lui demander très naïvement si l’appareil est seulement réservé au pique-nique et aux vacances ou si on peut aussi s’en servir pour d’autres choses. Cet évènement a été pour moi le coup d’envoi et c’est avec cet appareil qui appartenait à mon père que je commence la photographie.

C’était un appareil assez difficile à régler, je m’en suis servi jusqu’à ce que mon beau-frère, le mari de ma sœur qui venait d’avoir un fils nous offre un nouvel appareil, un Smena 8 qui était un appareil fabriqué en ex URSS. Comme je suis l’ainé et que j’avais cet antécédent avec l’appareil de notre père, ce nouvel appareil me revient même s’il mon frère Manoocher s’en est parfois servi. Mais il m’a fallu presque deux ans pour apprendre à le régler et là non plus cela n’a pas été une mince affaire. À l’époque il n’y avait pas de livre ou de magazine sur la photographie en Iran alors la seule chose qui m’est venue à l’idée pour apprendre l’utilisation de mon appareil est d’aller me poster dans la ville où j’habitais devant une petite boutique qui proposait des photographies de portraits et de mariages. Je n’osais pas entrer parce que j’étais trop timide et je pouvais rester des heures avec mon appareil à la main en attendant que le responsable sorte pour me donner des conseils sur son utilisation. Il m’a fallu à peu près deux ans pour arriver à comprendre son fonctionnement et je vais même rater mon premier film parce que je n’avais pas compris qu’il fallait tourner la molette jusqu’à la butée, ce qui fait que mes trente-six premières photos se chevauchaient en début de pellicule, laissant le reste du film vierge.

Je vais me servir de cet appareil pour faire des photos de famille, d’amis et de mon neveu puisque c’était notre oncle qui nous l’avait offert jusqu’à ce que mon père soit muté dans une ville au Sud de l’Iran située dans le Golfe Persique dans laquelle je pars seul avec lui, le reste de la famille restant à Téhéran. Pour moi c’était le bout du monde, il faisait 45°dans la journée. C’est là que je vais faire pour la première fois des photos un peu différentes de celles que j’avais faites jusque-là, puisque j’avais vraiment un nouveau décor sous les yeux.

Le premier vendredi, en me promenant dans la ville, je me retrouve dans un marché de poissons et je vois une vieille femme assise par terre devant une petite poignée de poissons pourris, elle portait une burqa assez différente de celle qu’on connait aujourd’hui puisqu’à l’époque c’était une sorte de masque traditionnel ne laissant apparaitre que la bouche et les yeux. Je fais une photo d’elle et en me voyant la photographier, elle se tourne vers moi et me demande pourquoi je m’intéresse à elle. C’était la première fois qu’on me demandait cela et je suis très déstabilisé, la première chose que je trouve à lui répondre : « parce que votre vie m’intéresse. » Là, je la vois se transformer et elle me dit : « si ma vie t’intéresse mon fils, assieds-toi je vais te la raconter ». C’était assez extraordinaire pour un garçon de seize ans qui arrivait de nulle part de trouver une femme qui lui raconte son histoire. Elle m’apprend que tous les hommes de sa famille étaient des pêcheurs et qu’un jour son mari et son fils ne sont pas revenus de la pêche, du jour au lendemain, cette femme s’est retrouvée responsable de famille. Comme elle ne savait rien faire de spécial, elle venait tous les matins au marché pour vendre les restes de poissons que les autres pêcheurs ne pouvaient pas vendre et qu’ils lui donnaient. L’histoire m’a fortement ému mais le véritable choc est arrivé lorsqu’elle m’a désigné le policier posté à l’entrée du marché à qui elle devait donner la moitié de ce qu’elle gagnait pour qu’il la laisse rentrer. Moi qui m’étais construit sur l’illusion que la police était les gardiens du droit et de la justice, c’était comme si j’avais en face de moi le diable en personne.

En parallèle de cette rencontre, en arrivant dans cette ville portuaire et en intégrant mon lycée, comme j’aimais beaucoup lire, je suis allé voir le directeur pour me plaindre qu’il n’y avait pas de bibliothèque dans son école. Il m’a répondu qu’il n’y en avait pas plus dans les trois autres écoles, ni même dans toute la ville. Deux jours après je lui ai proposé de mettre un mot aux élèves et à leurs parents pour leur demander d’apporter des livres dont ils ne voulaient plus pour constituer une bibliothèque. Au bout de deux mois, on avait récolté six-cent-trente livres. Le directeur pour me féliciter m’a donné une classe vide dans le lycée et une photocopieuse de l’époque qu’on appelait un stencil, une machine à ronéotyper qui était une duplication par l’alcool. Après deux mois de travail comme on avait constitué notre bibliothèque, je me suis dit que c’était bien d’avoir un journal, j’ai donc utilisé cette machine pour éditer le premier journal du lycée que j’ai appelé Parvaz[1] qui veut dire l’envol. J’avais trouvé le nom en marchant au bord de l’eau et envoyant un envol d’oiseaux. J’ai choisi des poèmes et des histoires pour mettre dedans et tout à coup l’idée m’est venue de mettre l’histoire de corruption avec le policier qui vole l’argent de cette vieille femme rencontrée au marché aux poissons. Tout cela de manière tellement naïve, comme un enfant de seize ans qui ne connaissait pas le régime du Shah et les services secrets qui sévissaient à l’époque.

Le premier numéro de mon journal faisait trois pages recto-verso et avait été tiré à trente-cinq exemplaires. Quatre ou cinq jours après sa parution, je vois le portail de l’école s’ouvrir, une grosse voiture noire très chic entrer et deux types en cravate très bien habillés en sortir. Une demi-heure après, on voit entrer notre directeur qui était pour nous l’homme le plus puissant du monde entrer dans la classe, livide, tremblant, qui ne faisait plus que la moitié de sa taille. Il se dirige vers moi et me désigne aux deux hommes en disant « c’est lui ». Personne ne comprend exactement ce qui se passe, les deux hommes s’approchent de moi et me demandent de les suivre, je me tourne vers le professeur pour lui demander l’autorisation de sortir de classe et c’est là que je le découvre lui aussi tout tremblant. Je suis monté dans la voiture, escorté très respectueusement par les deux hommes et me suis assis entre eux sur le siège arrière sans même être passé prendre mes affaires. En quittant l’école, l’un des deux me demande si je suis bien à l’origine du journal Parvaz. Là j’éclate de joie me disant que trois jours à peine après la parution du journal, je suis tellement connu qu’on est venus me chercher en voiture. Pendant tout le trajet, je me suis vu au sommet de la gloire. Puis la voiture s’est garé devant un bâtiment très chic, on m’a fait rentrer dans un bureau magnifique que je pouvais imaginer être celui d’un ministre. Là l’homme derrière le bureau se lève et vient me saluer aimablement. On me laisse avec lui, il me pose plein de questions sur ma vie, ma famille, mes amis, quand il en arrive à me parler du journal, je monte encore d’un cran dans la reconnaissance et la gloire. Il me félicite en me demandant si j’avais reçu l’aide de mes parents ou de mes professeurs. Je lui garantis que j’étais bien seul dans cette entreprise mais il ne comprend pas comment un jeune garçon de seize ans a réussi à faire cela tout seul. Comme je ne me rends pas compte que c’est un interrogatoire, je lui raconte naïvement toute l’histoire. Quand il est certain que je suis bien le seul concerné, il sort presque tous les numéros du journal qu’il avait récolté et vient vers moi. C’est seulement à ce moment que j’ai compris que quelque chose n’allait pas. D’un coup je vois ce visage magnifique devenir celui d’un monstre et il commence à me frapper le visage avec mon journal en m’insultant. Je commence à saigner du nez, mon teeshirt est déchiré, il me menace de ne plus voir mes parents, de les mettre en prison jusqu’à la fin de leur vie si je continue à me comporter de la sorte et à insulter mon pays.

À ce moment-là quelque chose se casse en moi et mon monde bascule. On me jette dehors, je ne sais même pas où je suis, ni même comment rentrer chez moi. Je sors, bouleversé, de ce rendez-vous. J’arrive enfin chez moi deux heures après la fermeture de l’école, ma mère m’attendait devant la porte, inquiète. Quand elle me demande ce qui m’est arrivé, je lui dis que je me suis bagarré avec des enfants mais elle ne me croit pas, je n’ai même pas mes affaires avec moi. Elle m’emmène voir mon père qui m’attend dans le salon mais à lui, je ne lui mens pas et lui raconte ce qui m’est réellement arrivé. Je les vois tous les deux pâlir et alors que je m’attendais au pire, la réaction de mon père est le deuxième grand bouleversement de cette journée qui a changé ma vie, mon père se penche vers moi et me dit très doucement pour ne pas être entendu : « tu crois que ce que tu as fait est la bonne façon de t’exprimer ? ». Je lui réponds que je n’ai dit que la vérité. Il me répond que si je veux continuer à la dire, c’est bien, mais que je dois trouver un moyen de ne pas me faire prendre. Je suis sorti de cette histoire, je n’avais pas été grondé, ni giflé, mais plutôt encouragé à trouver le chemin de la clandestinité. C’est vraiment après cet épisode que démarre mon travail de photographe.

VB : Il n’y avait pas de photographies publiées dans ce journal?

RD : Non aucune.

VB : La photographie a donc indirectement créé cette histoire ?

RD : Oui mais il y a une chose que j’ai appris ce jour-là, c’est que grâce à la photographie les gens racontaient leur histoire, donc pour moi qui était très timide, elle me permettait de rentrer en relation avec les gens…

VB : …Et de déclencher des conséquences potentiellement importantes…

RD : Absolument… Après cet évènement, on est retournés à Téhéran et j’ai passé mon baccalauréat. Ensuite, j’ai commencé des études de physique pensant que cela allait m’aider dans la photographie. Comme il n’y avait pas d’école de photo en Iran, je voyais cette matière comme un moyen de mieux comprendre les mécanismes optiques. Tout cela se passe à une époque où il n’y avait aucune connaissance de la photographie dans mon pays, aucun livre d’apprentissage, aucune école… Je découvre assez vite que la physique ne va pas me conduire à la photo et comme j’étais très bon en mathématiques, je change d’orientation pour commencer des études d’architecture, tout en continuant à photographier constamment.

À l’époque j’avais déjà acheté mon premier appareil photographique, c’était encore un appareil russe, le Lubitel 2, qui était l’équivalent du Rolleiflex mais fait en plastique, et comme je devais gagner ma vie pour payer mes études, je décide de me lancer dans la photographie. Je faisais des portraits d’étudiants que je tirais et qu’ensuite je leur vendais. Le soir j’étais embauché dans un studio photo pour faire de la retouche de tirages. Avec ces études d’architecture, jecommence aussi à voyager dans le pays et c’est ainsi que je découvre la pauvreté à l’extérieur des grandes villes. Dans la banlieue de Téhéran les gens vivaient dans une extrême pauvreté. Et là, toujours habité par cette idée de montrer tout cela sans me faire prendre, je décide d’accrocher mes photos la nuit sur les murs de l’Université avec un petit texte pour expliquer le contexte dans laquelle elle avait été prise. Le matin, j’étais surpris de découvrir des attroupements devant mes images.

Il faut imaginer que dans les années 70 en Iran, il n’y avait qu’une chaine de télévision, quelques journaux qui étaient tous sous la coupe du gouvernement. Personne ne montrait ce genre d’images et personne ne les avait vues. Ce sont les premières photographies à des fins politiques. Quelques heures après, je vois des policiers arriver et commencer à disperser les gens en emportant mes images. Personne n’était au courant de ce que je faisais, pas même mes parents. Entre 19 ans et 22 ans, je vais continuer à coller des photos sur les différents murs de l’université. Je changeais évidement à chaque fois de lieu pour éviter de me faire repérer. Pendant ces trois années j’établis une véritable stratégie d’information. Le pays s’apprêtait à fêter ces 2500 ans de dynastie et mes photos qui montraient un autre aspect de ce pays me semblaient véritablement importantes et avoir du sens.

À 22 ans, j’entre dans ma troisième année d’architecture, je travaille très bien et comme j’aimais beaucoup travailler le bois et faire des maquettes depuis mon enfance, je commence à travailler comme maquettiste pour des architectes. C’était un travail extrêmement bien payé, je pouvais gagner davantage d’argent que certains architectes et le soir je continuais de coller des photos sans savoir que mes amitiés avec certains étudiants gauchistes durant mes études de physique, trois ans auparavant, allaient me porter préjudice. À cette époque, j’étais ami avec un activiste de gauche qui nous faisait lire Hegel et Marx mais ce garçon qui avait continué ses activités s’était fait prendre par les services secrets, et comme à leur habitude, les autorités torturaient les gens jusqu’à ce qu’ils avouent et dénoncent leurs complices. Parmi les noms qu’il a cité, il y avait le mien à qui il a dit avoir donné un petit livre de Marx. Dès qu’un nom apparaissait dans la liste on commençait à surveiller la personne et même souvent à la torturer. Un soir seize types viennent me chercher à l’agence et m’emmènent pour fouiller ma chambre. C’est comme cela que la police secrète va découvrir mes négatifs mais sans se douter de ce qu’il y avait dessus, même si à l’époque du Shah la photographie, chez un étudiant, était considérée en soi comme un acte subversif. Donc ils ont pris mes négatifs, m’ont bandé les yeux et m’ont emmené pour un interrogatoire de routine, c’est à ce moment-là que je suis passé du petit délinquant à qui on avait donné un livre subversif au terroriste colleur d’affiches qu’ils recherchaient assidûment.

Ils voulaient surtout savoir qui était derrière moi, si j’étais payé pour accrocher mes photos, s’il y avait une organisation ou un pays étranger qui me suivait. Pendant cinq mois, ils n’ont pas cru que j’étais seul et j’ai dû subir la pire des tortures. À l’âge que j’avais c’était une de mes fiertés de leur résister et de ne pas tomber sous leurs supplices. Pour arriver à résister, dans les moments que je passais seul dans ma cellule, je jouais aux échecs contre moi avec un jeu que j’avais construit avec du savon et de la mie de pain. C’était un exercice mental incroyable dans lequel entre chaque mouvement de pièces, je devais oublier le précédent. Ces cinq mois de torture ont été terriblement longs, surtout quand on est enfermé dans une cellule où l’on entend les autres, des femmes et même des enfants se faire torturer 24h/24 h et qu’on ne sait pas à quel moment on vient vous chercher pour être interrogé. Un jour j’ai même entendu torturer un bébé pour faire parler sa mère. C’est d’ailleurs le seul souvenir traumatique qu’il me reste de cette période, les cris d’une mère qui hurle parce qu’ils ont tué son enfant…

Au bout de cinq mois ils m’ont envoyé en prison pour attendre mon jugement. Je prends trois ans ferme. Mais la prison est un apprentissage et elle a été pour moi une école. C’est là que j’ai rencontré toute l’élite intellectuelle et artistique du pays que je ne connaissais que de renommée. Je ne comprends pas pourquoi ce système continue d’exister dans le monde entier alors que tous les gens qui ont fréquenté ces lieux savent que c’est un lieu de formation accélérée.

Ces trois années sont les seules durant lesquelles je n’ai pas eu mon appareil photographique, mais même sans appareil je faisais constamment des photos mentales. Voilà où la photographie m’a conduit, tout cela parce que j’avais entendu dans mon enfance que les illettrés du 21e siècle seront ceux qui ne connaitront pas la photographie…

Fin de la première partie…

[1] https://www.cinemas-asie.com/fr/les-films/item/925-parvaz-l-envol-de-reza.html)

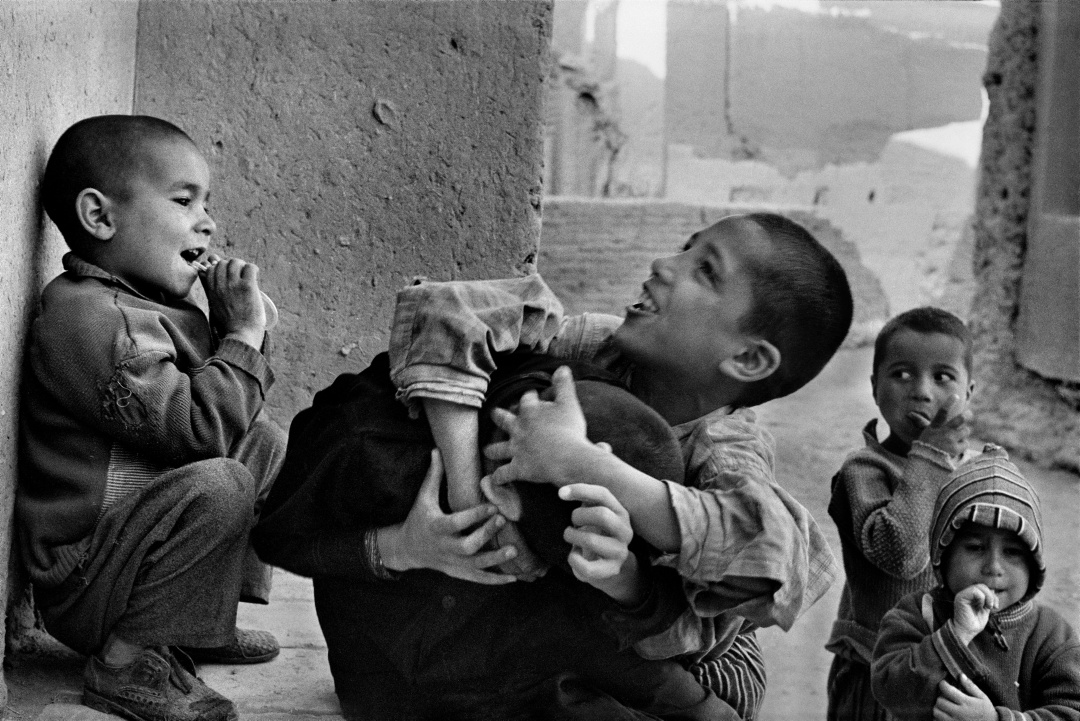

Ces photographies de Reza, parmi quelques centaines d'autres, sont pour la plupart inédites. Elles commencent à peine à sortir de l'ombre et de l'oubli des casiers et boîtes d'archives.

Elles ont été faites entre 1972 et 1978, alors que Reza ne savait pas encore qu’il deviendrait un jour photographe, au cours de pérégrinations solitaires dans les villes iraniennes ou lors de voyages avec des amis étudiants des Beaux Arts en province.

Elles révèlent son regard sur la société iranienne avant que la grande Histoire, la Révolution de 1979, l'entraîne à abandonner l'architecture pour devenir photographe.

Les deux photographies précédentes ont été prises au Comité d'interrogatoire (en persan: Comité Ye Moshtarak zed Kharabkari) à Téhéran en 1979, après la Révolution par une personne sollicitée par le photographe.

Les deux photographies précédentes ont été prises au Comité d'interrogatoire (en persan: Comité Ye Moshtarak zed Kharabkari) à Téhéran en 1979, après la Révolution par une personne sollicitée par le photographe.Il est en visite officielle de la cellule 19, aile 2, dans laquelle il est resté enfermé 5 mois, dont 4 mois et quelques jours à l'isolement.

Un mur se dressait entre les deux fenêtres pour former deux cellules distinctes. Dixit Reza : "les murs étaient gris et recouverts d'inscriptions”