Le zoom de novembre 2022 avec Stefano De Luigi

L’Entretien,

DE MARE

AMARE AU «POINT ZÉRO»… UNE TRAVERSÉE DÉCISIVEpar Christine Delory-Momberger & Valentin Bardawil

Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil : Tu étais notre invité lors d’un symposium organisé par le GIS LE SUJET DANS LA CITÉ Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet dans une collaboration avec l’Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire Photo Doc, le 9 juin dernier à la MSH Paris Nord. Le témoignage que tu as livré autour de ton expérience de photographe sur le navire de sauvetage l’Aquarius nous a bouleversés. Tu partageais la manière dont cette expérience t’avait transformé et comment ensuite ta place en tant que photographe n’avait plus été la même. On a voulu prolonger cette rencontre par ce Zoom du mois. Peux-tu revenir sur les raisons qui t’ont poussé à t’engager sur l’Aquarius en 2018 pour vivre en direct le secours des migrants en Méditerranée ?

Stefano De Luigi : Les raisons remontent à loin. La Méditerranée a toujours représenté pour moi deux choses fondamentales, j’ai avec elle une attache sentimentale parce qu’elle était le lieu de mes vacances et je l’associe à la chaleur, le bien-être et l’harmonie mais elle représente également une expérience plus profonde encore, liée à l’Odyssée de Homère que ma mère me lisait quand j’étais petit.

Évidemment les rapports que j’ai avec cette mer se sont élargis au fil du temps et ce qui s’y passe depuis presque vingt ans doit nous interroger tous les jours même s’il y a des guerres ailleurs et qu’on a tendance à oublier le drame de ces migrants qui tentent la traversée de cette mer pour rejoindre l’Europe. Pour toutes ces raisons à la fois ancestrales et contemporaines, c’était une évidence pour moi de me créer l’opportunité de chercher à me retrouver à bord de l’Aquarius. Sur le bateau, ils acceptent des journalistes, des photographes, des documentaristes, des vidéastes pour trois semaines au minimum, ce qui laisse le temps nécessaire pour se confronter à cette expérience, et pas, comme on est tenté généralement de le faire en restant un minimum de temps pour avoir un maximum de profit professionnel avec les photos ou le matériel visuel produit. J’avais aussi choisi une période hivernale pour décontextualiser une image cliché qui est dans la tête des gens, «avec l’été, les traversées recommencent», en fait les traversées ne s’arrêtent jamais, été comme hiver. J’ai embarqué le 8 ou le 9 janvier et je voulais que ce soit un point de surprise pour ceux qui allaient regarder les images, qu’ils voient que même en plein hiver, il y a beaucoup de traversées.

Christine Delory-Momberger : Quand tu as conçu ce projet, tu te considérais comme photojournaliste ?

SDL : Oui, mon idée était de réaliser un reportage, une série d’images en noir et blanc. Je savais qu’en hiver la Méditerranée pouvait être très méchante et je voulais faire des images dans des couleurs très sombres qui pouvaient s’apparenter au travail de Gustave Doré illustrant la Divine Comédie de Dante, en particulier la partie de l’Enfer. C’était mon idée de départ mais un collègue m’a dit : « Pourquoi te limiter à ça, tu vas avoir beaucoup de temps sur ce bateau, je vais te prêter une caméra et tu la dédieras à des images vidéos noir et blanc ». Je me suis dit que c’était une bonne idée de faire un travail multimédia, ce qui permettrait de toucher une plus grande audience. Je ne connaissais pas bien le langage vidéo qui est différent de celui de la photographie, mais j’avais déjà réalisé dans le passé des créations multimédias dans lesquelles les images animées et les photographies se parlaient et donnaient lieu à une véritable création.

CDM : Quels étaient les sujets de ces créations?

SDL : J’ai fait un travail qui s’appelle iDyssée qui rassemble des images, des vidéos et des sons, entièrement réalisés à l’iPhone. Avant j’avais réalisé un autre travail vidéo sur les cinémas dans les pays qui ne sont pas influencés par l’industrie hollywoodienne, la Corée du Sud, l’Iran, le Nigéria, la Chine. J’ai également crée une œuvre multimédia autour de la cécité. Donc je n’étais pas novice dans ce domaine.

VB : Dans le film qu’un des tes amis a finalement réalisé avec tes images de l’Aquarius, MARE AMARUM, tu dis : « Jusque-là je voulais être transparent ». C’était une volonté de témoigner le plus objectivement possible en tant que photojournaliste ?

SDL : Les photographes documentaires ou les photojournalistes travaillent pendant des années la question du « comment devenir le plus transparent possible » sur leurs terrains pour influencer le moins possible l’événement qu’ils sont en train de vivre. Atteindre cette transparence nécessite du temps, les gens doivent s’habituer à la présence du photographe et de la caméra. William Eugene Smith disait : « Vous restez un mois dans un endroit, la première semaine, vous ne photographiez rien mais vous intégrez la vie des gens que vous voulez photographier et à partir du moment où ces gens ne sont plus sensibles à votre présence et à celle de la caméra, vous pouvez commencer à travailler ». C’est ainsi que j’ai travaillé jusqu’à l’Aquarius et c’est la méthode à appliquer en tant que reporter pour ramener un peu de cette réalité que l’on veut documenter.

VB : Sur l’Aquarius, tu vas vivre un tournant. Peux-tu nous en parler?

SDL : Ce tournant est lié à la découverte que je ne pourrais jamais atteindre cette transparence dans la situation que j’étais en train de vivre. Pas tellement sur le bateau, mais sur le Zodiac, lors des secours en mer où chaque place était comptée, l’idée de transparence devenait illusoire, c’est à ce moment-là que mon statut de témoin a volé en éclat. Auparavant je n’avais jamais eu aucun doute sur le pourquoi j’étais là face à une catastrophe ou à une guerre parce que ma place était celle du témoin, c’est-à-dire que sans moi, personne n’en aurait connaissance. Notre rôle est de partager des réalités du monde et les rendre publiques. Cette conviction m’a longtemps permis de surmonter une bonne part des questions que je me posais quand j’étais confronté à des situations extrêmes.

CDM : Peut-on dire que d’une certaine façon, en tant que photographe, tu fais vivre par procuration la situation que tu documentes. Tu y apportes ton regard et ton interprétation, tu transmets en quelque sorte ta vision en choisissant un certain angle de reportage. Te connaissant un peu, j’imagine qu’avant l’Aquarius, tu te posais déjà des questions – et tu viens d’ailleurs de le rappeler- sur cetteplace de témoin et la forme que pouvaient prendre le témoignage?

SDL : Tu poses deux questions intéressantes. Tout d’abord, c’est celle de la forme du témoignage qui est fondamentale. La photographie est un miroir de ce que vit le photographe dans une empathie avec la situation et elle sera visible par le type de photographies qui vont sortir de son expérience. À ce niveau-là, la photographie ne ment pas.

CDM : Cela relève du « s’engager avec »…

SDL : Oui, bien sûr. Et la deuxième chose que tu soulignes, c’est la vision ou la « consommation » qui va être faite du témoignage. Jusque-là c’était en général la presse qui était chargée de diffuser ce genre d’images, elle le faisait en valorisant ou pas, le travail du photographe, en respectant les formes pour donner une vraie scène à ce témoignage.

Aujourd’hui, les infos sont devenues un bien de consommation. Sans vouloir rentrer dans le débat du système économique de la presse, je peux dire que si on vend des informations, on n’est plus au niveau de communiquer quelque chose. Aujourd’hui, c’est un système beaucoup plus complexe qu’il faudrait interroger pour ouvrir de nouveaux canaux de communication. D’ailleurs, je ne crois plus tellement à la presse traditionnelle qui est devenue une industrie comme les autres.

VB : Je voudrais revenir sur la question de la transparence. Qu’est ce qui se passe pour toi, qu’est-ce que tu vis sur l’Aquarius qui te transforme et t’empêche de continuer à chercher cette idée de « transparence photographique » ?

SDL : J’étais embarqué sur un Zodiac pour secourir des gens en train de se noyer, mais moi en tant que témoin, je vivais un drame parce que je me rendais compte pour la première fois que ma présence était superflue, que je n’étais pas à la bonne place et que surtout, je volais celle de quelqu’un qui pouvait sauver des vies.

C’est une expérience un peu particulière qui remet tout en question. Par le métier que je fais, j’ai été de nombreuses fois témoin de violences, de pertes de dignité mais j’arrivais toujours à faire un pas de côté pour laisser les secours arriver ou me donner des raisons convaincantes que ma place était là. Cette fois-ci, je n’ai pas pu trouver de réponses positives et justifier de cette place.

J’ai embarqué sur l’Aquarius en 2018, j’avais cinquante-quatre ans avec trente ans de vie professionnelle et de principes bien établis et c’était la première fois que ces questions se posaient à moi de manière si violente : « Est-ce que ma place est vraiment ici ? À quoi je sers ? » Et surtout : « Est-ce ma présence de témoin sert à quelque chose ? Ne suis pas en train de voler la place à quelqu’un de beaucoup plus utile pour ces gens en train de se noyer ? » Et évidemment c’est allé très loin parce que cela a été un vrai trauma qui a eu des répercutions professionnelles et qui a été une remise en question totale.

VB : Il y a pour moi deux choses essentielles pour le photographe, dans ce que tu dis, d’une part la place que l’on occupe…

SDL : Où tu te mets…

VB : Absolument. Et la deuxième, c’est l’image qui témoigne de la réalité qui est devant soi… Et toi, tu remets en question ces deux choses qui sont au cœur de la photographie.

SDL : C’est pour cette raison que cela a été très violent parce que c’était une totale remise en question de mon existence… Jusque-là, je n’avais existé qu’au travers de la photographie. Il faut prendre en compte le fait que je vivais depuis de nombreuses années en France, un pays dont la langue n’était pas la mienne, et de fait mon seul langage, ma seule voix d’expression était la photographie. En tant que langage universel, les images étaient pour moi le moyen de communiquer et de me faire comprendre et tout cela est tombé comme un château de cartes au moment où j’ai été confronté à l’expérience de l’Aquarius.

Je ne connais pas encore les réponses à mes questions, ce sont plutôt des doutes qui ont surgi : « Le média que je suis en train d’utiliser peut-il me donner des réponses aux questions que je me pose ? Et dans la complexité de notre monde, est-ce que la mission du témoignage n’est pas un leurre ? » Mais cela représente un tournant radical dans ma posture de photographe et j’explore maintenant d’autres chemins…

VB : Tu dis que tu n’as pas d’éléments de réponse mais lors de notre symposium en juin dernier, en t’entendant revenir sur ton parcours, il m’a semblé que ces questionnements sur la place du photographe ont toujours été présents dans ton travail. J’ai eu l’impression que l’Aquarius était comme un révélateur d’un certain nombre de questionnements que tu te posais depuis le début de ta carrière. Est-ce que je me trompe ?

SDL : Je tiens à préciser que je n’ai pas cherché à vivre cette expérience traumatique, mais après environ une dizaine de jours en mer, une embarcation a fait un effroyable naufrage et beaucoup de migrants se sont retrouvés à la mer. Cela a été très violent. Les membres de l’équipage étaient tous d’accord pour dire que c’était la plus horrible journée vécue depuis trois ans de mission. C’était vraiment quelque chose de particulier… Mais peut-être que cela n’est pas arrivé par hasard. Je ne sais pas…

VB : C’est en tous cas ce jour-là où beaucoup s’est joué dans ta remise en question ?

SDL : Je le pense… Pour revenir sur mon parcours, la photographie a toujours été présente dans ma vie. Tout d’abord au travers des albums de famille. Du côté de mon père, je viens d’une famille de colons, très riche, des gens qui sont allés en Lybie, en Erythrée, puis en Ethiopie en 1936. Ils ont vécu cette période colonialiste de l’Italie en rapportant beaucoup de témoignages photographiques, y compris de guerre. Des images assez violentes, des images de propagande parce qu’il y avait toutes les images des défilés de la jeunesse mussolinienne en Lybie… Ces albums de famille et les témoignages oraux de certains de ses membres ont toujours fonctionné comme une toile de fond en esquissant des aventures et de la recherche de l’autre « au-delà » : au-delàdes mers, au-delà des populations qui ne sont pas italiennes, etc… Évidemment, c’est une famille déchue, qui perd tout. De l’autre côté, ma mère était d’origine paysanne, j’ai grandi dans un milieu modeste sans beaucoup d’opportunités dans un quartier chaud de la périphérie de Rome. Dans mon adolescence, j’étais confronté à deux sortes d’expériences, d’un côté celle du terrorisme et de l’autre la drogue que je voyais comme une réponse de l’État pour « narcotiser » les énergies d’une génération qui ne trouvait pas de réponse dans le système politique qu’il lui proposait. J’ai grandi dans cette tension radicale et j’ai été souvent confronté à des expériences personnelles en lien avec ces origines. Mon premier colocataire était héroïnomane et j’ai pu voir à l’âge de dix-huit ans les résultats dévastateurs d’une fuite en avant. C’est à ce moment que la photographie a commencé à me parler et que j’ai découvert qu’elle pouvait être un moyen d’expression pour me faire sortir de cette situation et me permettre de vivre comme je l’entendais.

J’ai commencé à me construire avec la photographie à partir de ce moment-là. Je suis venu à Paris à vingt-trois ans et j’ai fait une école de photographie parce que très vite j’ai compris qu’il n’était pas suffisant de prendre des photos. Il fallait aussi savoir ce qu’on veut mettre dans les images et pour cela, il me fallait, en plus d’une formation technique, une formation intellectuelle. C’était une chance pour moi de venir en France où la place du photographe dans la société était reconnue, en tous les cas bien plus qu’en Italie. En France, on donne au photographe une responsabilité intellectuelle. C’est ici que j’ai appris le langage de la photographie. Mon imaginaire, tout comme mes expériences de jeunesse étaient liées à la guerre. En Italie, il n’y avait pas que le terrorisme des Brigades rouges, il y avait chaque samedi de grandes manifestations dans la rue auxquelles je prenais part. J’ai appris à ce moment-là comment gérer des confrontations avec la police, préparer des cocktails Molotov et même à manier des armes. Et ces expériences, ces confrontations avec la violence, je les ai canalisées dans un imaginaire de reporter de guerre. Sauf que petit-à-petit, j’ai découvert que je n’étais pas reporter de guerre et que je m’imposais cette violence.

CDM : Quel rôle la photographie a joué dans ce parcours ?

SDL : La photographie a représenté une découverte de soi et m’a poussé à garder une certaine radicalité vis-à-vis de « ce qu’on voit » et de « comment on le voit ». Et mes travaux les plus importants tournent autour de cette question. Pour tenir cette ligne, je me suis souvent « fritté » avec les agences quand elles me poussaient à produire à tous prix pour faire des reportages, juste pour remplir des espaces dans les magazines. C’était pour moi une perte de temps qui m’éloignait des raisons pour lesquelles j’étais devenu photographe.

À partir de 1994, je vivais toujours en France mais grâce à l’élection d’un Tycoon de la télévision en Italie, j’ai pu faire le saut et j’ai fait mon premier reportage, qui était en même temps un projet personnel. Je parlais de mon pays natal l’Italie et ce qui s’y passait me tenait très à cœur. Il me semblait que les gens sur place ne comprenaient pas ce qui leur arrivait et que moi en habitant en France avec la distance que j’avais, je voyais ce que les autres ne voyaient pas forcément. Et là, toute ma place de témoin était parfaite. J’ai continué ensuite avec d’autres sujets toujours à la lisière entre la documentation et les reportages. Un travail sur la pornographie, qui était un peu la suite logique du travail sur la télévision en Italie : Pornographie: un trou noir dans les sociétés. Quand je l’ai commencé en 2000, toute la société était imprégnée par des messages pornographiques, la mode, la télévision, la communication en général mais c’était un peu un trou noir, au-delà des pruderies que pouvait inspirer la pornographie, personne n’allait voir quelle industrie elle était réellement. Raconter qui sont les hommes et les femmes qui faisaient partie de cette industrie, comment elle fonctionne. Et je ne l’ai pas fait à petite échelle, je me suis inspiré de l’enseignement de Salgado qui est le premier à faire des travaux encyclopédiques et globaux. C’est lui qui a introduit le concept de globalisation dans un projet photographique avec La main de l’homme. J’ai fait la même chose. J’ai choisi les pays les plus importants au niveau de la production des films, les pays qui influencent avec leurs visions, ceux qui ont le soft power. Je suis allé dans cinq pays et sur cinq continents et j’ai couvert toute la pornographie mondiale. Travail difficile à faire comprendre qu’un reporter fasse tout d’un coup un travail documentaire sur la pornographie ! C’est toujours une bataille pour ne pas être rangé dans des cases.

Il y a aussi le travail sur les affiches qui est un hommage à Mimmo Rotella, un des plus importants représentants de l’Arte Povera. Rotella a fait tout un travail de critique de la société de consommation de masse en photographiant les différents niveaux de collage des affiches publicitaires. Il les déchirait pour voir combien de couches se superposaient les unes sur les autres. Cela se passait dans les années 1970. À mon tour, j’ai photographié les affiches publicitaires déchirées dans le métro parisien et j’ai demandé à une photographe plus jeune que moi, Michela Battaglia qui appartient à une génération habituée à l’interaction avec le monde digital de remplir ces trous avec des images de propagande de Daech. On a commencé en 2014, avant les attentats de Charlie Hebdo. On voulait montrer que deux propagandes se croisaient et que nous en étions des spectateurs passifs. Avec ce projet, j’étais déjà au-delà de la pratique photojournaliste parce que la complexité de l’idée ne correspondait pas à la simplicité demandée pour raconter une histoire mais je m’en moquais, ce qui m’importait était d’être cohérent avec mes exigences de pratiques. C’est pareil pour les prix et les reconnaissances, ils font plaisir et aident parfois, mais ils peuvent être aussi un risque…

VB : Dans ce que tu racontes, il me semble donc bien que tu as toujours été en conflit avec la manière de faire ton métier de photojournaliste, que tu n’as pas arrêté de remettre en question un certain nombre de choses sur cette place de témoin ?

SDL : Oui c’est vrai et même en 2015, un grand magazine allemand voulait que je couvre les suites des attentats de novembre 2015, en me laissant très peu de jours pour le faire. J’ai refusé. Comment expliquer la complexité de ce qui s’était passé en si peu de temps ? Cela me paraissait impossible. Les chemins qui ont mené aux attentats sont complexes et ils ne concernaient pas seulement la France mais aussi le reste de l’Europe. Les combattants qui étaient partis en Syrie venaient d’Angleterre, de Belgique, d’Italie, d’Espagne, etc… Comment on en était arrivé là ? Couvrir cette situation en trois jours était de l’ordre de l’impossible. Je savais ce que voulait le journal, une photo avec une vitrine couverte d’impacts de balles, des fleurs par terre, des manifestations, des rues vides, la tristesse… Pour respecter l’éthique du photographe que j’étais, j’ai refusé. Et petit à petit, c’était des portes qui se fermaient.

CDM : Qu’as-tu fait ?

SDL : J’ai commencé à prendre d’autres directions parce que je savais que la grande photographie, the big Picture comme disent les Anglais ne passe plus par des images de la guerre. La guerre n’est plus la véritable histoire, l’objet révolutionnaire qui doit être enquêté et couvert par les photographes. Il s’agit plutôt aujourd’hui du sort du monde à travers le changement climatique qui remet en question plein de choses à partir du système économique néo-libéral et de l’obligation de croissance qui va avec auquel il faut s’intéresser. On est comme des hamsters dans une roue. Avec la pandémie, certaines questions ont été posées mais dès qu’on a pu, on a recommencé à produire et à prendre des avions, pourtant le changement climatique est toujours là. Il ne s’est pas arrêté. Voilà la véritable histoire à raconter et pas de manière superficielle.

CDM : Qu’est-ce que toutes ces constatations changent pour toi dans ton travail de photographe ?

SDL : Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir frustrés par le manque d’espace et de moyens que donne la presse pour raconter des histoires alors qu’elle peut toujours toucher un large public. Paradoxalement, depuis cinq ans les réseaux sociaux ont pris davantage de place et les photographes se retrouvent obligés de poster leurs publications réservées à la presse sur les réseaux sociaux pour résister. Il y a aussi d’autres espaces, des espaces de réflexion qui s’ouvrent plus impactants. Il faut peut-être laisser la presse de côté et agir à d’autres niveaux, quand bien même nous venons tous de là…

VB : À partir de tes photographies et images tournées sur l’Aquarius, il va quand même y avoir un film dans lequel tu racontes ton expérience. Ce film n’est pas signé de toi, pourquoi ?

SDL : J’étais trop traumatisé pour le faire et j’avais décidé de tout laisser dans une boite mais un ami cher qui est réalisateur m’a poussé à en faire quelque chose, à sortir de cette impasse et à mettre des mots sur cette expérience mais même si ce sont mes images et mon expérience, cela reste son film. C’est lui qui a travaillé trois mois à la réalisation du film qui a trouvé les bons mots pour m’interroger et faire quelque chose de cette expérience…

VB : Comment tu vois l’avenir de ton métier ?

SDL : Il faut rester fluide et dynamique… On était trop occupés à travailler pour la presse et aujourd’hui, il y a surement d’autres scènes à occuper. La photographie est en bonne santé et les jeunes sont plus informés que ce que l’on croit, même si nous sommes tous dans une forme de manipulation générale. Quand j’avais seize ans, je pouvais lire deux journaux par jour, aujourd’hui un jeune du même âge qui sait lire en deux langues, peut arriver à consulter vingt supports d’informations différents, l’accès à l’information est plus complète même si elle demande plus d’efforts pour aller en profondeur.

Mais pour en revenir aux espaces que les photographes et la photographie doivent explorer, il y a d’abord l’éducation. Les photographes de mon âge doivent transmettre à la jeune génération et il faudrait aussi créer de vraies campagnes d’influence, des grandes expositions dans des lieux de pouvoir, engager des acteurs économiques qui se disent prêts à agir. C’est une opportunité que nous n’avions pas il y a vingt ans. Je suis donc optimiste tout en gardant mon positionnement radical. J’adore certains photographes comme par exemple Mathieu Asselin qui a fait un énorme travail sur l’identité de Monsanto. C’est un travail hyper documenté mais il l’a fait en utilisant la photographie de manière différente que dans la presse. Il y a aussi Laia Abril qui poursuit une réflexion sur les femmes dans la société et ce qu’elles sont en train d’affronter, d’une manière pertinente, intelligente et sans compromis. À mon avis l’avenir de la photographie est là, avec des photographes qui s’emparent de sujets universels et qui les traitent autrement que les reportages en dix pages dans la presse. Je ne conseillerai pas à un jeune photographe d’entamer une collaboration avec la presse et les journaux mais de se trouver d’autres espaces d’expression parce que c’est ainsi qu’on peut aller en profondeur.

VB : Peux-tu nous parler de ton dernier projet qui est actuellement exposé à Planches Contact ?

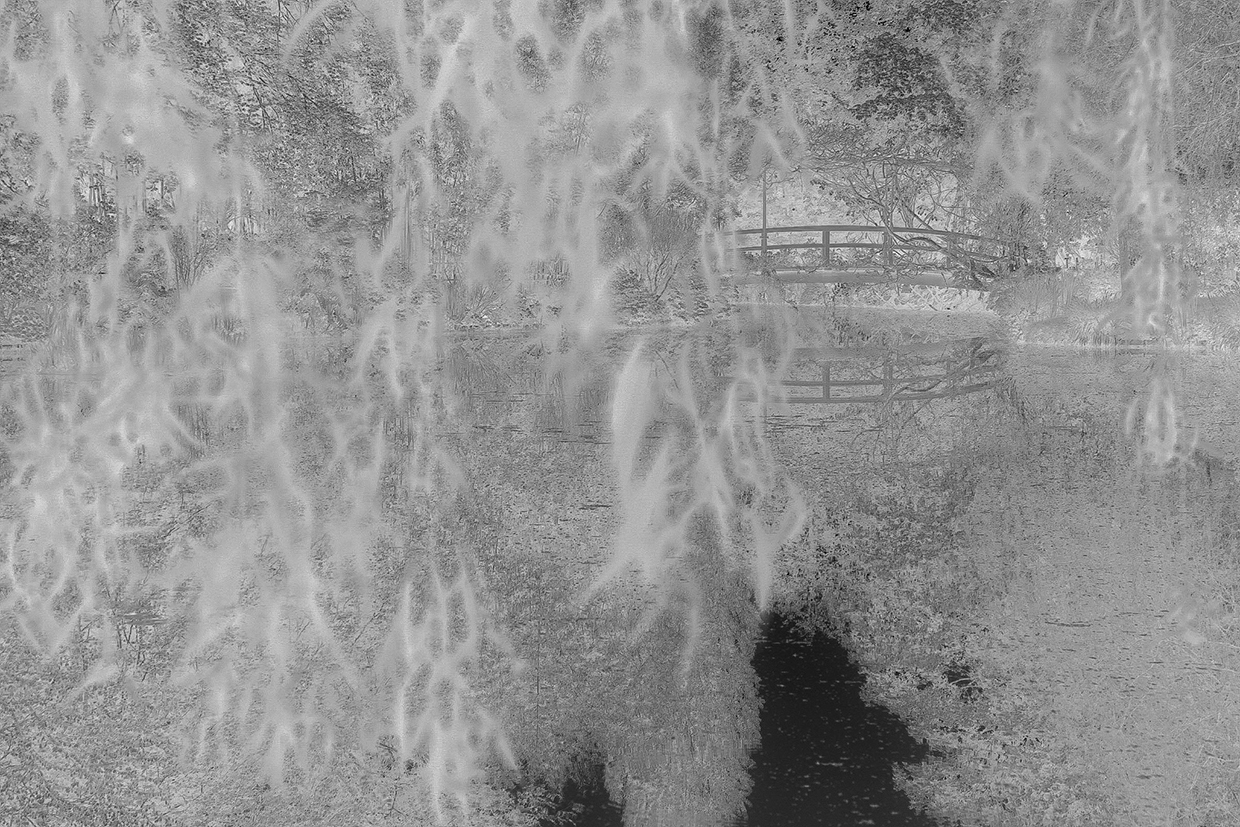

SDL : Je suis invité par le festival Planches Contact qui se tient à Deauville chaque année, l’impératif est de produire pendant la résidence accordée un travail sur la Normandie. Les deux «lieux communs» associés à l’identité et l’image de la Normandie sont le Débarquement et les peintures des Impressionnistes. J’ai visité les lieux immortalisés par les Impressionnistes et je me suis documenté sur les fondements théoriques de cette peinture qui tend à transmettre sur une toile l’impression d’une personne, d’un paysage, etc.. Pour déconstruire cette image un peu cliché de la Normandie, j’ai fait le parcours inverse et j’ai essayé de donner à voir ce moment où la lumière touche la matière sensible et fixe sans impression l’image d’un paysage. J’ai appliqué ce procédé à tous les lieux immortalisés par les Impressionnistes.

VB : Ce travail s’appelle Zéro. J’ai l’impression que ce titre semble marquer ton passage vers une nouvelle approche de la photographie, comme si tu ouvrais une porte après ce que tu as vécu ?

SDL : Pour moi ce travail est un passage important. C’est encore un travail radical. L’idée avec ce projet est d’aller à l’essence de l’image, au moment où elle se fabrique sans trop intervenir dessus. On sait très bien que l’objectivité n’existe pas en photographie. Et même si le lien avec la peinture est un peu conjoncturel, c’est vrai que c’est quelque chose que j’explore en relation à un projet sur l’Italie que j’ai en tête depuis très longtemps et qui est lié aussi à la représentation de ce pays à travers la peinture. Ce projet arrive dans la cohérence avec tout ce que j’ai fait jusqu’à présent, de pousser le spectateur à s’interroger sur ce qu’il voit. C’est cela qui m’intéresse. C’est une conséquence assez logique de ce « point zéro » que j’ai moi-même atteint. Maintenant je voudrais aller explorer le moment même où l’image se crée pour pousser les gens qui voient mes photos à se poser la question de « qu’est-ce qu’ils voient dans les photos » et pas « qu’est-ce que le photographe veut nous dire ». Qu’est-ce que le spectateur voit vraiment et comment il va interpréter les images. Les images intéressantes portent plusieurs niveaux de lecture et de cette manière-là, elles interrogent la manière dont on entre en relation avec elles. C’est à cela que je tiens beaucoup depuis que je fais ce métier.

CDM : Cela rejoint ce que je disais tout au début de notre entretien sur la manière dont tu rapportes des images du terrain et comment elles sont ensuite vues, traitées par la presse, comment elles rentrent dans la grosse machine de la consommation, du regardeur, etc…

SDL : Cela fait aussi partie de notre mission de poser des questions sur la photographie documentaire. Comment on fait aujourd’hui de la photographie documentaire ? Quelles sont les nouvelles formes mais aussi les nouveaux espaces et les nouvelles opportunités ?

VB : Quand tu t’es retrouvé sur ce bateau, tu nous as raconté comment tu as perdu pied, comme tu as « coulé » toi aussi d’une certaine manière au milieu de ces réfugiés qui eux coulaient réellement. Est-ce qu’à ce moment tu ne dépassais pas la photographie pour « t’engager avec » ces gens, comme une manière de traverser avec eux cet événement plutôt que de la rapporter ?

SDL : Ce serait inopportun de dire cela.

CDM : Je trouve au contraire que c’est bien que Valentin dise les choses aussi frontalement même si cela paraît choquant… Tu as parlé d’empathie avec l’autre et ce « s’engager avec » t’amène à buter contre quelque chose d’essentiel.

SDL : Je n’ai pas buté, j’ai été désintégré.

CDM : Dans cet « engager avec », il y a un mouvement que tu fais. Sur l’Aquarius qui est la scène où tout se crée et où tu menaces de t’effondrer, il y a en même temps un chemin qui se crée que tu es en train d’explorer et qui t’amène à ce point zéro…

SDL : La reconstruction est longue et compliquée et je ne fais plus de photos de reportage depuis 2018…

CDM : Dans cet épisode qui est au cœur de notre modernité avancée et de l’Anthropocène, on touche collectivement les limites et toi, tu dis non, tu refuses de continuer à avancer comme avant. C’est très fort et en faisant cela, tu déconstruis tous les discours ambiants.

Voir Planches Contact, Festival de photographie de Deauville ︎︎︎

«Pas tellement sur le bateau, mais sur le Zodiac, lors des secours en mer où chaque place était comptée, l’idée de transparence devenait illusoire, c’est à ce moment-là que mon statut de témoin a volé en éclat. Auparavant je n’avais jamais eu aucun doute sur le pourquoi j’étais là face à une catastrophe ou à une guerre parce que ma place était celle du témoin, c’est-à-dire que sans moi, personne n’en aurait connaissance.»

Dans l’œil de Frédéric Martin,

À L’ORIGINE

Qu’est-ce qui prélude à la décision de prendre, de faire une photographie ? Quelles motivations conscientes, inconscientes amènent le photographe à décider de capturer des éléments plus que d’autres, de choisir une technique précise ?

C’est la question que je me pose en regardant le travail de Stefano De Luigi, mais aussi quand je crée mes propres images. Il y a ici des arbres, nombreux, couverts de gui. Ils sont en noir et blanc, en négatif. Seuls, ils ne représentent pas autre chose que ce qu’ils sont : des arbres. Mais associés à la série Zéro, ils nous amènent vers autre chose, une dimension onirique, un voyage. Or, pourquoi avoir choisi ces arbres au moment de la prise de vue ? C’est un des grands mystères de la photographie. Ils ont nécessairement quelque chose de supplémentaire que va percevoir le photographe, qu’il va intégrer à sa geste. Mais ce « supplément d’âme » peut-il aussi toucher les spectateurs ? Comment ? Je pense que photographier c’est questionner le réel. Nous prenons, des photographies, nous les fabriquons, les construisons parce que quelque chose non seulement nous plaît, nous intrigue, mais aussi parce qu’il y a la possibilité de donner un sens très différent à ce qui est. Nous construisons une histoire plus vaste à partir de fragments. Histoire qui va bien au-delà de la simple photographie. Et ce récit tire pourtant son origine de la banalité, du quotidien. Il y a une magie sans cesse renouvelée à repartir des origines, à redémarrer de zéro et à créer.

Retrouvez le site de Frédéric Martin, 5 rue du︎︎︎