Le zoom d’octobre 2022 avec Vincent Jarousseau

L’Entretien,

L’HOMME DU

LIEN

par Charlotte Flossaut et Valentin Bardawil

Charlotte Flossaut : La dernière fois qu’on s’est vus c’était à la Foire Photo doc, en mai 2022, tu étais venu en visiteur et pendant qu’on discutait, j’ai reçu un appel d’un exposant qui était en compagnie d’un collectionneur à la recherche d’une photo. Je te quitte pour aller à la rencontre de cette personne et je découvre qu’elle cherche justement une de tes photos qu’on avait exposée, ici-même, deux ans auparavant. Il avait découvert ton travail par Nicolas Levy, notre ancien associé maintenant disparu. Quand je vous ai présentés, j’étais assez bouleversée par cette synchronicité en lien avec Nicolas. Je sais que toi aussi tu as été touché par cette histoire, est-ce qu’elle raconte quelque chose de ta démarche photographique?

Vincent Jarousseau : Je ne sais pas si cette histoire exprime quelque chose de ma démarche qui s’est affinée avec le temps et la pratique, mais ce qui m’anime depuis le début de ma carrière est une intention profonde d’aller vers l’autre, et même si ça peut paraître banal, c’est quelque chose de très important pour moi, qui signifie beaucoup de choses par rapport au monde et à notre société. Je me définis comme quelqu’un de profondément humaniste, c’est ma nature, et quand je dis aller vers l’autre ça n’est pas forcément des gens de mes obédiences politiques ou des personnes vers qui je serais allé naturellement. D’ailleurs la majeure partie des gens que j’ai rencontrés depuis que je fais ce métier, je ne les aurais pas rencontrés sans la photographie. Pour en revenir à ta question, moi aussi j’ai vécu des deuils, certains assez durs et il y en a un en particulier qui a changé ma vie, c’était avant de commencer la photographie professionnellement. Ce deuil m’a rendu beaucoup plus généreux et m’a amené à m’interroger sur ma place et mon travail. J’étais à ce moment-là dans le monde de la politique, quelqu’un d’assez dur, froid et distant et ce deuil m’a permis d’aborder ma vie différemment avec davantage de recul, même si ça peut paraître paradoxal. Je veux rapprocher ce préambule de ta question à cette rencontre «fortuite». La mort de Nicolas votre associé m’a ramené à cette époque douloureuse de ma vie, même si les circonstances étaient différentes. Je ne connaissais pas bien Nicolas mais il incarnait cette générosité, il était très solaire. Pour moi, il n’y a pas de hasard mais que des circonstances…

CF : Ton nouveau livre s’appelle Les femmes du lien,et même si cette photo qui a été à l’origine de cette rencontre avec ce collectionneur provient de ton ouvrage précédent, Les racines de la colère, elle cristallise un lien et prolonge une histoire particulière, n’est-ce pas la force de ta photographie?

VJ : Oui c’est vrai… Pour Les racines de la colère, c’est la force de cette démarche globale. C’est un travail qui s’est inscrit dans une durée de création d’environ deux ou trois ans. Mais c’est une histoire qui s’est poursuivie bien au-delà du livre et qui a suscité énormément de rencontres, il y eu quatre-vingt-dix rencontres en l’espace d’un an. Il a fallu le début du Covid, un an après la sortie du livre pour stopper cette vague. Et même après le Covid, les rencontres ont repris, il y a eu un film documentaire que je viens de finir sur Denain. Ce travail a créé une résonnance très forte. Le collectionneur que j’ai rencontré à la Foire a lu le livre, il a été touché par les récits, les images, et même s’il n’est pas issu de cette région, il a une sensibilité vis à vis du lieu où se situe le livre. On est de la même génération et comme moi il a des souvenirs des années 80-90 et de cette bascule qui s’est produite.

Valentin Bardawil : Pour revenir sur cette rencontre et ce « hasard »…

VJ : Cette circonstance…

VB : Cette circonstance qui a amené cette rencontre « particulière » ne révèle-t-elle pas un peu de ta relation au terrain ? Je ne sais pas comment tu trouves tes sujets mais les photographes documentaires ont me semble-t-il un rapport particulier au terrain. Trouver les bonnes personnes, être au bon endroit, au bon moment. Comme pour tes trois livres, tous sortis dans des circonstances sociales qui faisaient fortement écho au sujet qu’ils traitaient, est-ce que ce « bon » moment, cet « instant décisif » comme disait Cartier-Bresson n’est pas quelque chose qu’on cultive et qu’on peut « vivre » même sans appareil photo ?

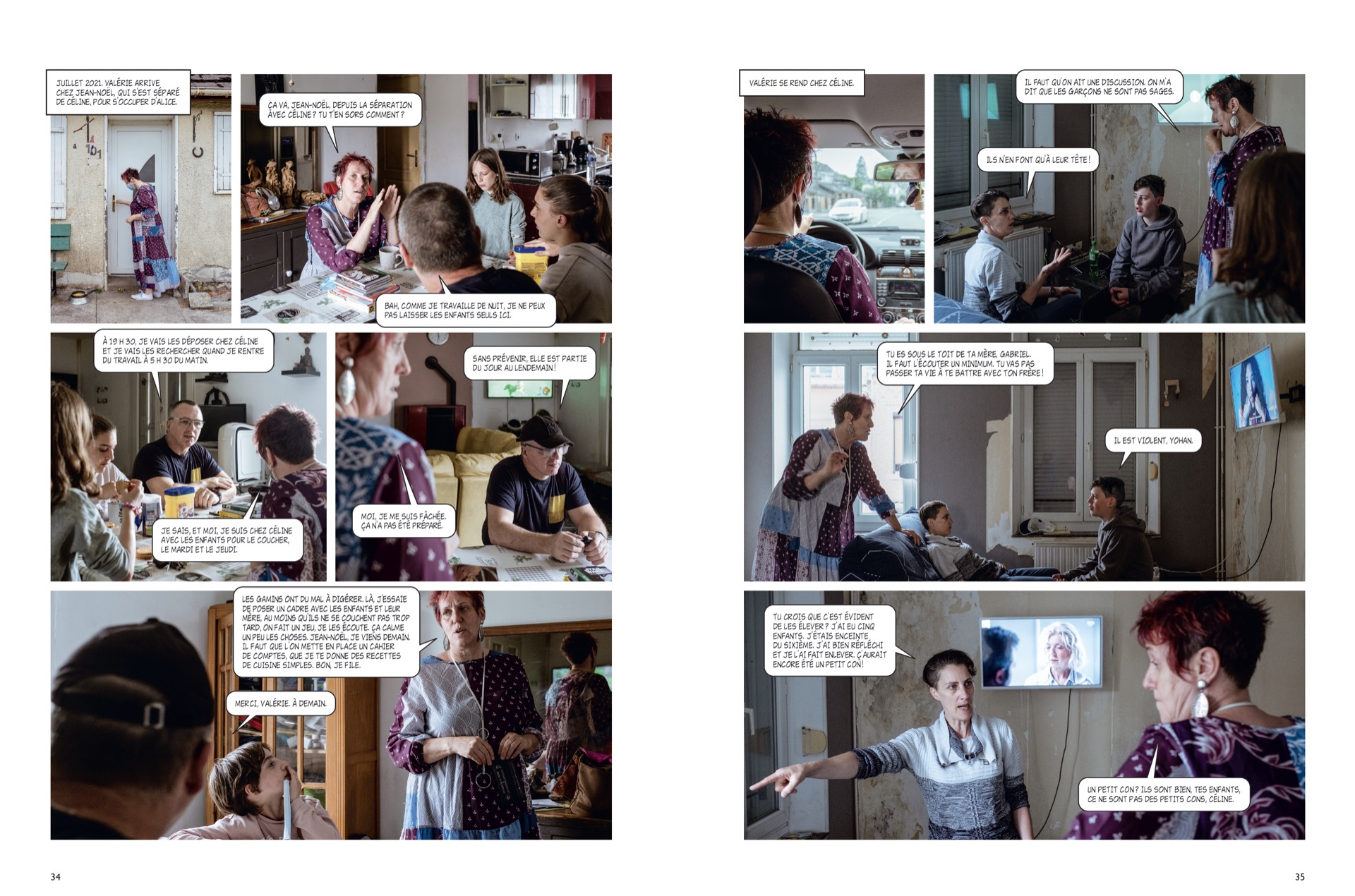

VJ : Je ne vais prétendre que je fais de la photo uniquement pour rencontrer les autres, mais l’appareil est un excellent passeport, et même s’il peut aussi parfois faire fuir, généralement il intrigue et il est souvent à l’origine de beaucoup de rencontres fortuites. La rencontre me semble un mot très important. Elle va être provoquée de manière différente pour chaque sujet que je traite. Entre Les racines de la colère et Les femmes du lien, je ne peux pas travailler de la même manière, pour une raison simple, d’un côté je suis des familles dans leur cadre familial et de l’autre je suis des femmes dans leur cadre familial et professionnel, ce cadre professionnel pouvant être intime, puisqu’elles travaillent parfois chez elles mais aussi chez les autres. Donc ces femmes ont aussi des employeurs, elles sont souvent dans des secteurs extrêmement sensibles avec des procédures judiciaires, des enfants placés et il ne s’agit pas de les mettre en difficulté. Pour Les femmes du lien mon dernier livre, je suis donc passé souvent par les employeurs, même si j’en ai aussi rencontrées directement, mais je suis resté dans une maturation lente pour essayer de garder cette magie de la rencontre. À un moment donné, qu’est-ce qui fait que je choisis plutôt Chloé qu’Angélique parmi deux assistantes maternelles ? Je m’en remets à mon intuition et à ce que je ressens, mais il y a une chose qui m’importe à ce moment-là, c’est leur « dose » de générosité vis-à-vis de l’Autre. Sachant qu’il faut distinguer la générosité qu’elles ont à faire leur travail et d’aller vers l’autre, de leur envie d’apparaître dans l’image. Je ne m’intéresse pas à ceux qui ont juste envie de passer devant l’objectif… Dans le cadre de ce livre, il y a deux ou trois protagonistes sur les huit qui étaient réticentes au début, mais en même temps quand on discutait, elles me parlaient de leur métier et je sentais une grande générosité dans leur propos…

CF : Qu’est-ce que tu cherches avec les gens que tu photographies, une forme de réparation ?

VJ : Il faut être assez modeste par rapport au pouvoir qu’on a sur les gens en tant que photographe. Sur mes trois livres, le premier est un peu différent, mais sur les deux derniers, j’ai passé beaucoup de temps avec les protagonistes, on a appris à se connaitre, les personnes sont extrêmement fières d’apparaître dans le livre. Elles en parlent autour d’elles et pour certaines, c’est une manière d’exister. On peut peut-être parler d’une fonction réparatrice à ce niveau-là, même si ça ne change pas vraiment les vies, leurs salaires ou leurs conditions de travail… Si je prends le cas du propriétaire de la 309 Allez les bleus qui est sur la photo que le collectionneur cherchait, sa situation s’est dégradée, il a des problèmes d’alcool, etc…

VB : Peux-tu nous parler des origines de ton engagement dans la photographie…

VJ : Avant la photographie, il y a d’abord chez moi un engagement politique qui né très tôt. J’étais adolescent quand ça m’est « tombé » dessus. Je me souviens qu’à l’adolescence, j’étais très sensible aux questions sociales, aux injustices et inégalités de manière générales. Je prenais le train seul pour aller voir un ami à Paris, c’était un corail, pas un TGV et je lisais déjà Marx et le manifeste du parti communiste. Pourtant je n’ai pas de parents politisés. Je fais partie de cette petite classe moyenne telle qu’elle s’est développée dans les années 70-80. Je suis un enfant d’un lotissement dans le péri-urbain nantais, mon père était peintre en bâtiment et ma mère était « mère au foyer » comme on disait, c’étaient des gens qui avaient une volonté d’élévation non pas sociale mais intellectuelle. Mon père a arrêté l’école à 14 ans, ma mère à 16 ans, cependant ils voulaient transmettre à leurs enfants l’envie de faire des études pour avoir une vie meilleure. Ils se cultivaient, regardaient l’émission littéraire et lisaient beaucoup. Au début de l’adolescence, il se trouve que moi aussi je lisais beaucoup de livres et d’essais politiques, ça m’intéressait. Un jour j’ai découvert Génération de Patrick Rotman et Hervé Hamon, qui retrace l’histoire de mai 68, c’est un livre qui a fortement contribué à ma politisation. Même si en entrant à l’université, j’ai pris mon temps, j’ai fini par m’engager à l’UNEF puis à la gauche du PS. C’est ça qui va m’amener ensuite à devenir assistant parlementaire puis élu pendant une quinzaine d’années. Le processus qui m’amène ensuite à sortir de ce cadre dépasse un peu ma propre personne, il y a l’évolution de la politique qui se professionnalise dans les années 2000, et l’arrivée des réseaux sociaux qui bouleversent beaucoup de choses, les partis deviennent des partis de supporters plus que de militants formés. Mais il y a aussi mes espoirs déçus par rapport à la gauche et l’envie de continuer autrement, en dehors d’une organisation politique qui n’est pas forcément le meilleur cadre pour évoluer et avoir une sorte d’autonomie de pensée.

Pendant mes années politiques, je pratiquais déjà la photographie pour documenter les journaux de « propagandes » comme on dit. J’ai commencé avec l’argentique, mais c’était lourd et contraignant, ça coûtait cher aussi, l’évolution du matériel et l’arrivée du numérique dans les années 2000 va faire que je vais m’y remettre beaucoup plus. Ensuite il y a ma rencontre avec Alain Frilet, journaliste, ancien de Magnum, à ce moment je suis Maire adjoint et il vient me voir avec un gros projet autour du photo-journalisme. Au final le projet ne se montera pas mais on va sympathiser et il va petit à petit devenir mon mentor dans la photographie. Si je n’ai pas fait d’école de photo, c’est à cause d’Alain…

CF : À cause ou grâce ?

VJ : Oui grâce à Alain ! L’élection de Hollande en 2012 est un tournant pour moi. Je rends ma carte du PS et j’envisage de mettre fin à mes engagements d’élu. Début 2014, mes désirs vont être précipités par un gros pépin de santé. Cet événement va vraiment être une bascule. Je décide définitivement de changer de vie pour devenir photographe. Alain me pousse à me lancer. Je ne connaissais rien à ce milieu, j’avais juste un appareil photo et la question que je me posais, c’était comment j’allais en vivre et ce que j’allais faire. Mon optique était plutôt de travailler dans la presse, de traiter l’actualité et de faire de la photographie politique. Il se trouve que j’avais commencé très tôt à couvrir les défilés du 1er mai du Front National. J’avais déjà cette démarche d’aller sur des terrains politique qui n’étaient pas les miens, je le faisais en photo parce que je ne pouvais pas le faire en tant qu’adhérent de parti. J’ai toujours eu envie de sortir de ma zone de confort. Alain me conseille en parallèle du news, de privilégier une démarche documentaire au long court. Dans cette optique, je rencontre la chercheuse Valérie Igounet qui vient de sortir un livre autour du Front National pour qu’elle me mette en relation avec des gens mais il se trouve qu’elle est intéressée par mon travail et on démarre L’illusion Nationale. À ce moment-là, je fais aussi des piges pour les journaux en couvrant l’actu du front national. Je pige pour Libé et on commence à m’identifier. C’est allé très vite en fait. En janvier 2016, le premier épisode de L’Illusion Nationale sort dans le Magasine XXI.

CF : Tu trouves tout de suite tes marques dans ta relation aux gens que tu photographies ?

VJ : L’illusion nationale était un apprentissage, j’ai appris en faisant, mais c’était une démarche en gestation qui n’était pas complètement aboutie. Valérie Igounet, ma co-autrice, n’était pas très présente sur le terrain, elle était souvent en back office et j’ai découvert que j’aimais travailler seul. Parce que quand on est seul, on se parle à soi-même et ça nous pousse à parler aux autres. Un des moments que je préfère, c’est quand tu as décidé d’un projet et qu’il faut y aller. Tu es seul, en phase de repérages et tu vas à la recherche de ces rencontres fortuites. Tu vas beaucoup marcher avec un appareil photo parce que c’est un passeport et que les gens viennent à ta rencontre. Tu fais les bars, les clubs de pétanques… Ce côté fortuit dans le travail est le moment que je préfère, c’est vraiment le moment où je suis dans une gestation et la construction du projet.

VB : Tu m’as dit un jour qu’en tant qu’élu tu étais inaudible, alors qu’en tant que photographe, on t’entend. Qu’est-ce que la photographie t’a amené pour te faire entendre ?

VJ : Comme élu, j’ai fait des choses intéressantes, très concrètes et utiles pour la communauté mais à mon petit niveau je n’avais aucune résonnance politique et tu te rends compte que beaucoup d’hommes politiques même avec des fonctions plus importantes que celles que j’avais, ne peuvent plus dire grand-chose, ni faire grand-chose. Quand on fait un travail photographique comme le mien, c’est à dire quand on va chez le gens et pas chez n’importe qui, c’est le moyen de savoir vraiment comment vit une certaine catégorie de la population, de voir quels sont leurs rêves et leurs aspirations, ce qu’on ne conçoit pas toujours, comme élu, ou comme citoyen. Photographe est un poste d’observation. En tant que photographe je ne sais pas si je peux «faire» davantage qu’un homme politique en revanche, je sais que mon travail a une réelle résonnance. On vient de commencer à faire circuler la couverture et les bonnes feuilles de Les femmes du lien via les réseaux sociaux et ça réagit énormément chez toutes ces femmes qui travaillent dans ce secteur, pas seulement celles du livre. Elles me disent « enfin quelqu’un qui s’intéresse à nous », même si je ne suis pas le seul évidemment… Le livre est sorti jeudi, vendredi je reçois un message d’un conseiller technique du Ministère des affaires sociales pour qu’on se rencontre. Je vais être auditionné en novembre sur la xénophobie et l’extrême droite par une commission rattachée au cabinet du premier ministre, la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme)… Les choses bougent même si évidemment je ne fais pas ce travail pour être auditionné dans des commissions politiques.

VB : Tu as fait trois livres et chacun d’eux à sa manière télescope le Réel. L’Illusion nationale sort au moment de l’arrivée de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017, Les racines de la colère sort au moment où les gilets jaunes commencent à occuper les ronds-points et Les femmes du lien que tu commences juste avant la Covid, met en lumière une crise autour du soin qui n’a jamais été aussi importante. Il y a visiblement une résonnance entre tes projets et l’époque, comment peux-tu expliquer cette corrélation avec le Réel ?

VJ : C’est une question complexe… Je suis en ce moment en pleine interrogation, je cherche le sujet de mon prochain livre. Il y a un concept qu’on développe en sociologie aujourd’hui c’est le capital de visibilité. Être invisible, aujourd’hui dans la société, c’est être condamné à une forme de domination sociale par ceux qui ont une visibilité. Le gilet jaune, l’objet, est représentatif de ce phénomène. Nous, les photographes, avons un rôle à jouer, on peut être précurseur de mouvements qui vont ensuite se traduire ailleurs médiatiquement. Quand on regarde le cinéma, la publicité ou même l’actualité, souvent on va retrouver des choses qui sont issues de travaux photographiques. Le fait d’avoir une conscience et une formation politique m’a surement aidé à pressentir certaines choses. Quand je fais mon travail à Denain, ce n’est pas parce que je sais qu’il va y avoir le mouvement des gilets jaunes, en revanche, je sais pour avoir passé du temps sur ce territoire, qu’il y a une distorsion flagrante entre la manière dont les gens sont représentés politiquement, entre la start-up nation de Macron et tout ce qui va avec, et cette France populaire qui m’intéresse, c’est une évidence, c’est la raison pour laquelle je reste sur ce territoire. Je sais que quelque chose ne va pas coller.

VB : La forme que tu donnes à tes travaux, je veux parler du roman-photo, est très particulière chez toi, tu passes beaucoup de temps avec les gens que tu photographies, tu les écoutes, les enregistres, tu organises et mets en récits leur histoire. Ce temps passé sur le terrain est important, il est surement porteur de transformations ?

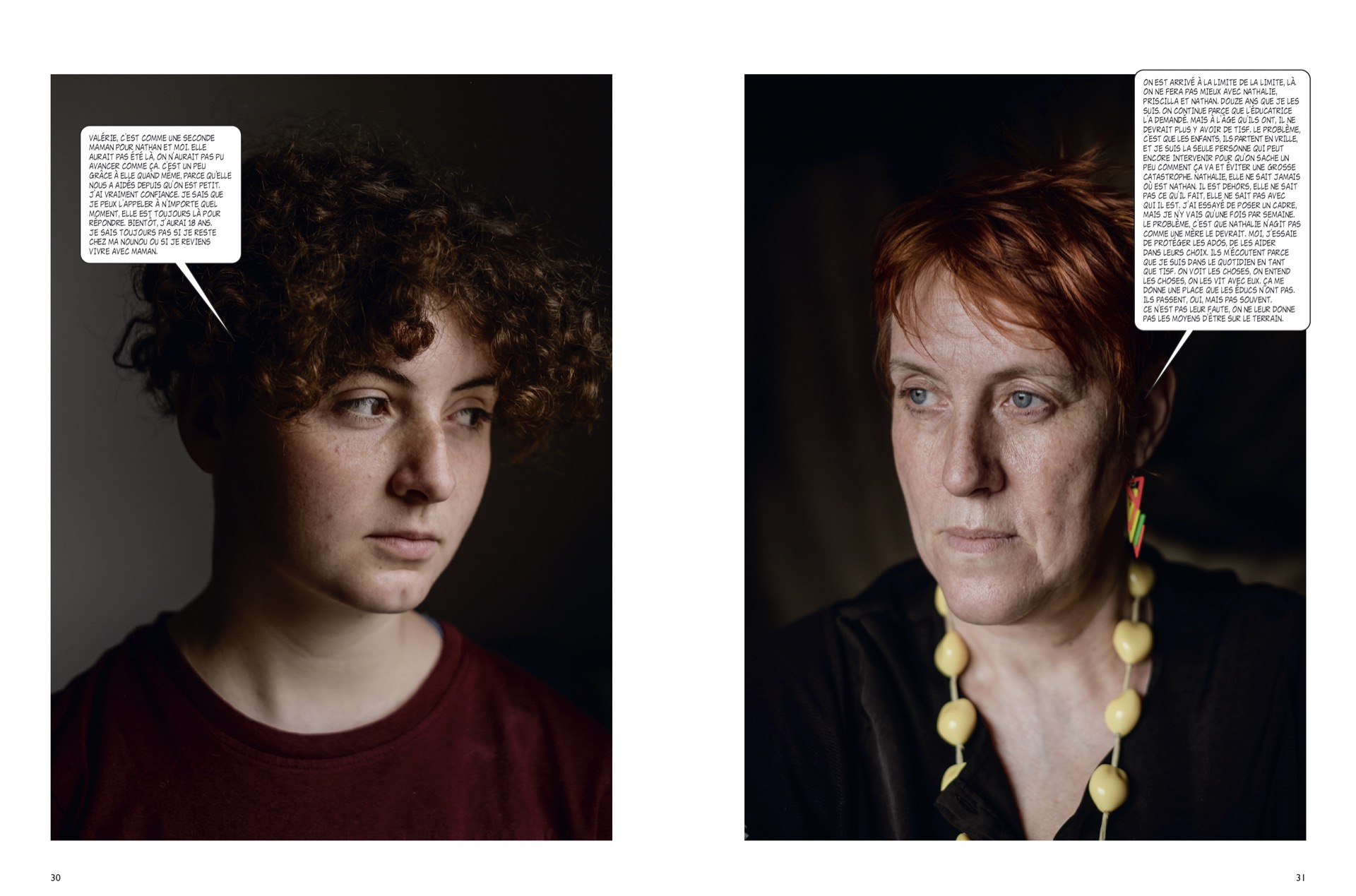

VJ : La forme est extrêmement importante pour moi et la question de la parole est essentielle. Dans une démarche documentaire comme la mienne qui me fait passer énormément de temps avec les gens que je photographie, je ne conçois pas que mon travail exclu la parole des gens. Par essence la photographie est muette, elle est évocatrice mais elle ne retranscrit pas la parole des gens. Le roman-photo est le seul moyen que j’ai trouvé pour garder cette parole. Si je prends le cas de Marie-Eve dans Les femmes du lien elle m’a raconté sa vie, son enfance, pour elle comme pour les autres, c’est le « livre de leur vie » qui est dans ce livre. La plupart des femmes que j’ai suivies ont des métiers de solitude, mon arrivée rompt une sorte d’isolement, tu te sens beaucoup moins seul quand tu partages ton histoire. Je reçois ces histoires et je sais qu’elles resteront, que c’est quelque chose d’important pour elles, pour moi mais aussi pour leurs enfants. Ce qu’on fait est quelque part pour « l’éternité », c’est quelque chose de puissant.

CF : Il faudrait faire un sujet sur toi, le photographe du lien…

VJ : C’est drôle, c’est ce qu’elles m’ont dit samedi dernier quand on leur a présenté le livre : « Tu es l’homme du lien… » J’aime ce que je fais et ce sujet me parle énormément, il réunit pour moi le spirituel et le politique.

«Photographe est un poste d’observation. En tant que photographe je ne sais pas si je peux «faire» davantage qu’un homme politique en revanche, je sais que mon travail a une réelle résonnance.»

Dans l’œil de Frédéric Martin,

TOUT EST POSSIBLE

Quand je lis cet extrait du roman photographique de Vincent Jarousseau, il soulève bien des émotions chez moi, au-delà des interrogations initiales d’ordre social qu’il amène, de la lecture du monde qu’il défend.

Parce que cette femme, cet enfant qui marchent le long d’une route de campagne, dans un instant que nous devinons pluvieux mais joyeux et tendre est, potentiellement, toutes les mères, les grands-mères de France ou du monde. Celles qui se dévouent à leur(s) enfant(s). Cet instant ressemble aussi à la promenade que nous avons pu faire, au jeu avec le bouton d’or, à notre enfance à nous. Des paysages immenses, un escargot qui replie ses antennes, un troupeau de vaches.

Toutefois, derrière cette possibilité il y a le fantasme, parce que justement nous ne l’avons pas tous fait. Certains n’ont jamais quitté la ville, d’autres n’avaient pas de famille et tant d’autres choses qui ont empêchées cette balade. La photographie amène donc cette ambiguïté que cela aurait pu être, sans que « ça » ait obligatoirement été. De là, naît une sorte de vertige dans ce que contient l’image, dans son interprétation. Vertige renforcé ici, pour moi, par le choix du roman photo. Courant dans les classes populaires, il me ramène à ma grand-mère lectrice assidue de Nous Deux. Et j’invente un en-commun. Mais est-ce que ce souvenir a valeur d’universel ? Il est probable que non… Toutes les mamies n’ont pas lu Nous Deux, toutes les grands-mères ne furent pas la mienne.

C’est ce qui fait la beauté de la photographie : tout est possible, mais rien n’est certain. Un peu comme la vie.

Retrouvez le site de Frédéric Martin, 5 rue du︎︎︎