Walter Carone, un beau-frère photographe et entreprenant

Par Georges BardawilWalter Carone fut un homme qui compta dans ma vie.

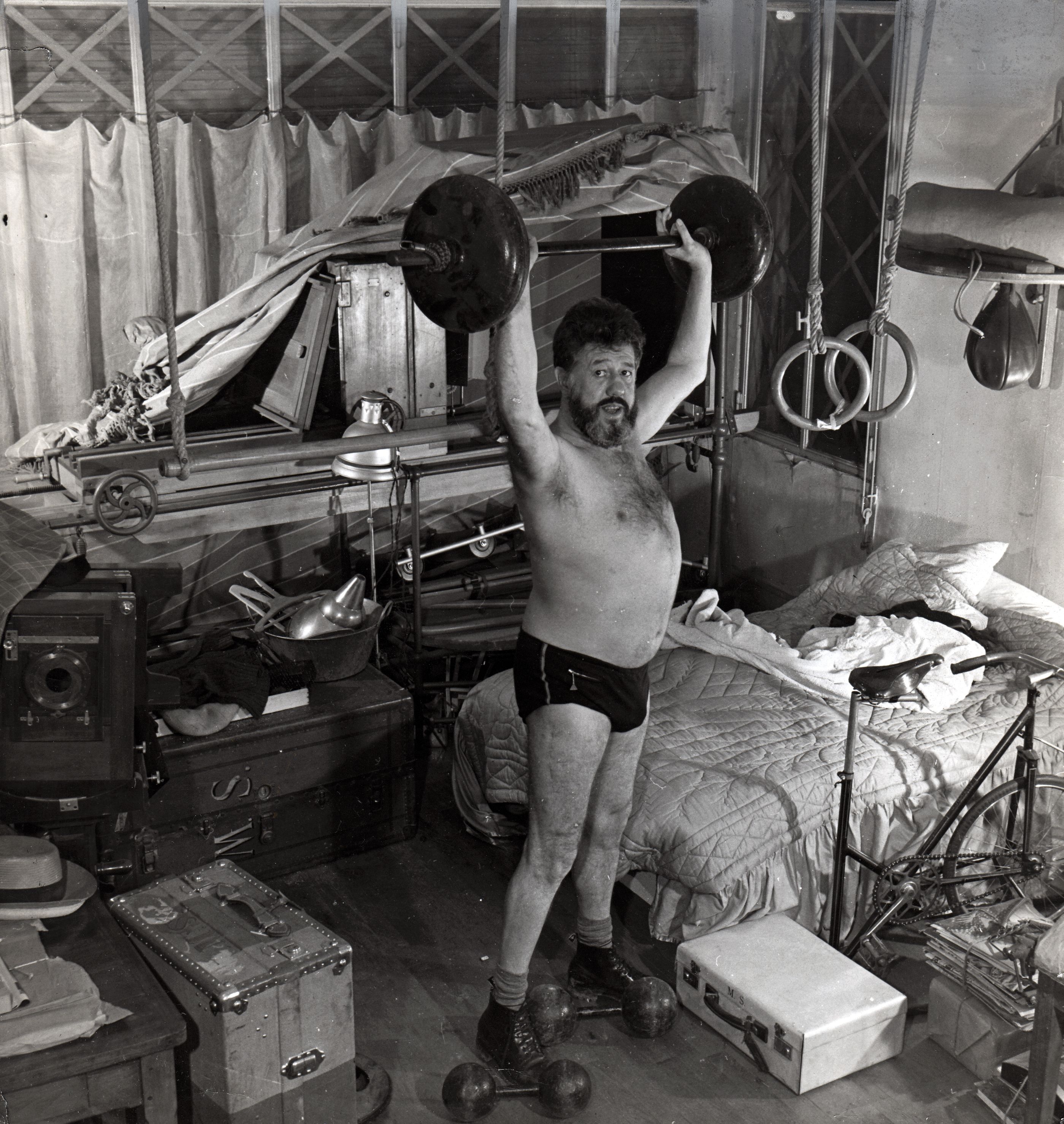

Avant d’être le Directeur de la Photographie de Paris-Match dont il devait rester, du moins à mes yeux, un des meilleurs symboles, ce reporter en renom, ce Rouletabille, sportif et plein de charme était entré dans la photographie par la plus modeste des portes.

Depuis ses débuts de photographe de plage pour le petit studio paternel cannois, ce fils d’immigrés Génois avait appris son métier sur le tas, et cela bien avant que je ne regarde ma première photographie. Son charme et son culot forçaient les portes les plus rebutantes. Et bien avant qu’on ne parle de papparazzi, il savait mieux que nul autre, s’introduire, se faufiler n’importe où, vêtu, à la manière de ce que j’appellerai un gentleman-photographe (comme on dirait «cambrioleur»). Sa tenue, pratique et passe-partout : blazer bleu marine, pantalon gris, mocassins, devait être adoptée par la plupart des reporters de Match, qui comptaient parmi eux nombre de ses anciens assistants.

C’était un lanceur de mode.

Et sa façon d’entrer en bondissant dans la salle de rédaction de Paris-Match, en clamant un dynamique «Salut les Copains» avait donné à Frank Thénot et Daniel Filipacchi, un de ses anciens assistants, le titre du magazine pour les jeunes qu’ils venaient de lancer avec le succès que l’on sait.

Son œil, aussi agile que ses jambes, savait voir et prendre au vol, la photographie ; celle, qui se détache des trente-cinq autres dans une planche de contacts. Ces «instants fatals» chers à ce «fils de riche» de Cartier-Bresson, Walter savait les prendre à sa manière, comme le gamin des rues qu’il n’avait jamais cessé d’être tout à fait. Ses faits d’armes ne se comptaient plus. Et avant même le mariage de Grâce et de Rainier qu’il avait couvert comme pas un, ou les tout premiers portraits de Kroutchev rapportées d’un Kremlin juste entr’ouvert, il y avait eu, oubliées depuis, les photos du fameux docteur Petiot, qu’il avait eu l’audace de prendre en bondissant sur la table du juge au moment où il venait de condamner à la peine de mort le tueur en série.

C’est d’ailleurs de cet exploit que date l’interdiction de photographier dans les prétoires.

Ce métier que Walter Carone avait appris à la dure, loin d’avoir endurci son regard, l’avait au contraire adouci et lui avait appris à rendre les femmes plus belles. Que peuvent-elles demander de mieux ?

De Sophia Loren, à Marlène Dietrich, Ingrid Bergman ou la toute jeune Brigitte en ballerine sur les toits de l’avenue Doumer, plus d’une starlette ou d’une célébrité était passée ou rêvait de passer à portée de son objectif.

Il connaissait l’art de flatter ses modèles. Avant, pendant, après. Afin d’en tirer le meilleur et quelque puisse être leur sexe. Tous le savaient bien, de Bourvil à de Gaulle en passant par Jean-Paul Sartre ou ce roi du Maroc, (je ne sais plus le Mohamed combien), qui lui avait commandé son portrait pour ses billets de banque. Je me souviens que c’était au beau milieu du ramadan et que sa Majesté avait les traits tirés et le teint terreux, mais un bas de soie sur l’objectif en guise de filtre, avait fait l’affaire.

Walter m’y avait emmené pour être l’assistant dont il aurait très bien pu se passer. Mais, même s’il préférait ma compagnie à la solitude qu’il détestait, c’était surtout une question de standing, et de valeur ajouté. Qu’aurait pensé le roi d’un photographe se déplaçant pour Lui, sans le moindre assistant?

Dans les appartements princiers que nous occupions, je me souviens avoir demandé à Walter, histoire de plaisanter s’il avait pensé à prévoir pour les droits, un pourcentage sur le tirage de ces billets de banque.

Sa passion pour la photo de reportage allait forcément jusqu’à la technique et aux appareils à peine sortis. Cela l’amenait à passer pas mal de son temps dans les revues techniques, et il aurait presque vendu son âme pour être le premier, à tester, à posséder les tout derniers boîtiers et objectifs. Il apportait aux siens une attention jalouse. J’avais l’impression de voir, dans le soin qu’il leur apportait, celui d’un touareg pour son chameau ou d’un cow-boy, pour son cheval. Comme si sa vie en dépendait. C’était sans doute, le cas.

Il racontait volontiers comment lors d’un voyage au Japon, peu après la Guerre, il avait été reçu par une grande marque dont je ne me souviens plus si c’était Nikon ou Canon. Tandis qu’on le promenait de bureaux en ateliers, il n’avait pas été sans remarquer la curiosité et l’intérêt souriant et poli que suscitait chez ses hôtes, le dernier Leica pendu à son cou.

Il consentit finalement à s’en séparer pour que les deux techniciens japonais en blouse blanche puissent l’examiner sur toutes ses faces et s’amuser à viser avec. Ils furent bientôt rejoints par une demi douzaine de blouses blanches qui vinrent entourer le Leica tandis que les pontes de la Direction et l’interprète invitaient très gentiment Walter à poursuivre sa visite.

Quand, peu après, réalisant que son appareil lui manquait, il demanda ce qu’il en était, on se contenta de le rassurer toujours très poliment en parlant d’autre chose. Alors, après plusieurs demandes, soudain, saisi par la rage, le gamin des rues se réveilla en lui. Partant au pas de course, il refit d’instinct, le parcours qu’il venait de faire, ouvrant à la volée, les portes tour à tour. Et soudain, ce fut la bonne : comme dans la leçon d’anatomie de Rembrandt, une bonne demi-douzaine de Japonais en blouses blanches, entouraient le Leica gisant sur une paillasse, en pièces détachées.

« Inutile de te dire », me racontait Walter, « ce que leur plaisanterie a pu leur coûter, non seulement en matériel de toute sorte, mais en temps passé à le tester sous toutes les coutures avec la maniaquerie que tu me connais. Jusqu’à ce qu’ils en perdent leurs sourires épinglés ».

Voilà pour la petite histoire.

C’est en 1966, en été, qu’il me demanda mon avis sur ce magazine de photo pour les amateurs qu’il rêvait depuis longtemps de faire et auquel il pensait sans arrêt depuis qu’il s’était quelque peu assagi. Il en avait tout en tête, jusqu’à la moindre rubrique, jusqu’au titre, tout simple PHOTO.

Ce magazine lui avait été surtout inspiré, selon moi, par tout ce que je raconte plus haut, mais aussi et surtout sans doute par une générosité qui était chez lui fort grande, et qui se manifestait par un besoin constant de partager, d’aider son prochain et d’attirer, en retour, la sympathie.

On ne comptait plus les débutants, français ou étrangers des deux sexes qu’il avait reçus, à qui il avait transmis son savoir, prêté des appareils. Ce n’est pas Bettina Rheims qui me contredira.

C’est donc cet homme qui choisissait de prendre comme interlocuteur et témoin privilégié du magazine qu’il se promettait de faire, le journaliste en herbe que je n’étais qu’à contre cœur. De cela, il faudra que je m’explique.

J’ai longtemps pris ce choix de Walter pour un effet de cette générosité que j’évoquais plus haut ; une générosité à laquelle il convenait d’ajouter, dans notre cas, ce sens aigu de la famiglia qu’il tenait de ses origines, mais que pour ma part, tout méditerranéen que je puisse être, je sais reconnaître même si j’en suis plutôt dépourvu.

Je soupçonnais donc Walter, le beau-frère, de vouloir surtout venir en aide, l’air de rien, au cinéaste en manque que j’étais, perpétuellement entre un scénario sans suite et quelques semaines d’assistant, quand je n’avais pas eu la chance de me voir commander une série de scopitones ou un film pour EdF, destiné à apprendre à des monteurs des lignes à haute tension, (portugais ou maghrébins) à se protéger de phénomènes d’inductions électrostatiques ou magnétiques » auxquels ils ne comprenaient rien mais qui risquaient de leur coûter de la vie. Et j’avais pour mission de rendre tout ça le plus clair possible. Ce ne sont pas des choses qui s’inventent, mais qui peuvent, je vous l’assure, s’avérer une excellente école des scénarios.

Mais pour m’en revenir à Walter et au rôle qu’il me demandait de jouer dans son projet, la suite devait me permettre de comprendre, non sans plaisir et soulagement, que ce que j’avais d’abord pris chez lui pour de la bienveillance et de l’affection, lui avait été surtout dicté par l’intérêt qu’il trouvait à le faire ; mieux encore par cet égoïsme obligé, qui accompagne tout porteur d’un véritable projet.

Avec le temps, les choses devaient devenir plus claires.

En m’attirant, comme il l’avait fait, dans un journalisme auquel je me refusais et une photographie loin de m’être essentielle, Walter avait sans doute fait preuve de plus de clairvoyance et de discernement à mon endroit que je n’en n’avais moi-même à une époque où j’en étais encore à résister à un destin avec lequel je n’avais pas encore appris à collaborer

Habitué par sa nature et son métier, à jauger, à juger d’instinct les êtres, qu’il ait ou non à les photographier, sans doute avait-il senti chez moi des prédispositions, des qualités (n’ayons pas peur des mots) dont, pour ma part, je me refusais à faire un avenir.

Ainsi en fut-il des débuts de PHOTO.

Douze ans plus tard, en 1979, quand nous nous trouvâmes embarqués dans l’aventure de ce nouveau magazine, PHOTO JOURNAL, je m’étais aguerri, et le jeune journaliste presque honteux de sa tricolore carte de presse pouvant passer pour celle d’un policier, avait eu le temps d’apprendre à construire de mieux en mieux un journal, à veiller à son rythme de lecture, au moindre de ses détails, à reprendre un texte, un titre boiteux, et par dessus tout à apprendre et à juger du premier coup d’œil, parmi les milliers d’autres, la photographie qui mérite d’être mise en valeur et l’homme qui l’avait faite ; professionnel ou amateur.

La partie entre Walter et moi, était déjà un tantinet, plus égale.

Car de surcroit, j’étais sur mon terrain ; chez moi.

Le magazine avait en effet pour siège social et lieu de rédaction des locaux chargés d’histoire et de photographie qui n’étaient autres que ceux haut perchés de l’ancienne société Gilles & Faller au dernier étage du 2, de la rue Christine, juste au dessus de l’agence Magnum et tout en haut de la Photogalerie. On peut voir encore au fronton de la porte, les médailles remportées aux différents salons internationaux.

PHOTO JOURNAL était donc le troisième magazine dont j’allais devoir m’occuper.

Depuis la création de PHOTO en 1967, puis celle en 1972, du NOUVEAU PHOTO-CINÉMA suivie de la découverte de Gilles-Falleret de la Photogalerie, cette nouvelle étape dans ma vie photographique, avait, toutes proportions gardées, des airs de consécration. Je l’imaginais faite pour durer. Hachette aussi sans doute, qui avait mis le paquet. Mais, PHOTO JOURNAL ne devait que durer le temps d’une grossesse. Neuf numéros, réalisés de l’automne 1979 au printemps 1980.

En reprenant avec Lagardère, au début des années 80, le contrôle du grand groupe de presse et d’édition, Filipacchi, sur les conseils avisés de Roger Thérond, s’était empressé d’arrêter en toute priorité, un magazine bien parti pour faire sur tous les plans, de l’ombre à PHOTO.

Ayant toujours eu, pour ma part, une opinion plus réaliste et positive de «la concurrence», (d’autant plus lorsque «le concurrent redouté », me tombe dans les bras) je me souviens d’avoir été surpris à l’époque, par cette décision que je ne trouvais même pas de «bonne guerre».

Mais d’autres projets me trottant par la tête, j’en avais vite, pris mon parti. Et je regardais sans trop de regrets s’éloigner de moi, une photographie qui m’avait procuré bien des joies.

Il ne me restait plus qu’à noyer mon chagrin dans le vin. Mais cela vraiment, est une autre histoire.