Entre quat’z-yeux, avec Henri Cartier-Bresson.

Par Georges BardawilAu moment de parler d’Henri Cartier-Bresson, les mots me manquent. Les miens. Les siens. La cage aux souvenirs ne s’ouvre pas facilement. La faute en est peut-être à ces détails dont Voltaire disait qu’ils sont «la vermine de l’Histoire». Et que dire des biographies ?... J’aurais bien été en peine, par exemple, d’écrire la sienne, embarrassé par ma présence dans le peu que ma mémoire garde de lui.

La biographie que j’ai pu écrire en Russie, d’une femme, Inès Armand, dont je n’étais pas le seul à tout ignorer, m’a appris qu’il vaut mieux ne pas avoir connu les êtres dont on raconte la vie. Celle de cette femme, morte bien avant que je naisse, m’habite encore.

Les souvenirs, c’est encore autre chose. Il faut oublier pour qu’ils reviennent.

Lors de cet entretien de l’automne 68 qui augurait de bien d’autres rencontres, Henri Cartier Bresson avait 60 ans et moi tout juste 34. Ce quart de siècle qui aurait du nous séparer, ne devait nullement empêcher entre nous, une relation d’un type particulier et différente de celles que je devais avoir avec la plupart des autres photographes. Pour ne pas dire tous. Dans l’ensemble, et toute considération de respect ou d’admiration mise à part, il y avait parmi les photographes avec lesquels j’étais appelé à avoir une relation plus durable que le temps d’une interview, ceux que je tutoyais et ceux que je vouvoyais. Doisneau, —allez savoir pourquoi ! Faisait partie des derniers. C’était ainsi, quels que puissent être notre mutuelle sympathie, nos complicités et autres connivences. Comme si la simplicité pouvait être intimidante.

Il en était de même avec Paul Strand, que j’avais connu bien des années avant Henri. L’anglais, la seule langue que nous partagions, ne permettait pas la moindre équivoque. Pas l’ombre d’un « tu » dans nos vouvoiements. De la familiarité, j’en sentais bien plus chez sa femme Hazel, lorsque nous parlions d’un rosier à planter ou d’une recette de pecan pie. D’ailleurs, contrairement à lui, elle parlait volontiers le français et employait tour à tour le « tu » et le vous. Strand, plus peut-être encore que le respect, inspirait quelque chose comme de la révérence, une façon d’établir entre vous et lui, une sorte de distance, une cloison invisible, qui n’empêchait pas une grande affabilité et de l’amabilité.

Rien à voir avec Henri Cartier Bresson, avec lequel s’était établi d’emblée, et de son fait, une relation à tu et à toi, qui faisait de nous, plus des copains que des amis.

Déjà enclin à la fréquentation des gens plus jeunes que lui, il avait sans doute trouvé en moi quelqu’un qui lui permettait de garder ses repères sans cesser de pouvoir évoquer toutes sortes d’évènements, de combats et de personnes supposés appartenir plus à sa génération qu’à la mienne.

Dans ce désordre qui semble vouloir s’organiser, une chose est en tout cas certaine : certains êtres sont comme des passeurs, des passerelles nous permettant d’aller d’une rive à l’autre du temps.

Ce qui était vrai pour les personnes, l’était tout autant des engagements (pour ne pas parler des combats) qui avaient été les nôtres, sans même que nous le sachions. L’anticolonialisme, par exemple ou le Mouvement de la Paix, ou encore - bien avant même la guerre d’Algérie - celles du Vietnam, d’Indochine et même de Corée... Nous aurions pu très bien nous rencontrer dans des manifestations devant l’ambassade des Etats Unis où j’allais, tout jeune, hurler des slogans contre les armes atomiques et pour la grâce des époux Rozenberg. Cela se passait aux côtés de cinéastes américains, victimes de la « Chasse aux sorcières » et du Maccarthisme. Henri les connaissait comme moi.

Si je n’avais pas été comme lui, l’assistant de Jean Renoir, j’avais travaillé avec Claude son fils, le chef opérateur, et j’avais fréquenté, comme lui, des metteurs en scène tels que Louis Daquin, Jean Grémillon ou Cavalcanti et Jules Dassin dont j’avais été le tout jeune assistant. Ses relations avec Aragon, dont j’avais été moi-même assez proche, remontaient, forcément bien avant que je les rencontre l’un et l’autre, du temps des revues communistes, Regard et Ce soir. Moi, Les Lettres Françaises.

Henri s’était plus d’une fois étonné qu’avec les fréquentations qu’il découvrait être les miennes, j’ai pu ne jamais être au parti communiste. « Ne me dis pas qu’avec la vie et les amis que tu as eus, tu n’as jamais pris ta carte ! »

Sentant qu’il y avait pas mal d’envie, dans son exclamation, j’avais voulu le rassurer : « Disons que j’ai eu de la chance... Si j’avais eu ton âge. Je pense que je n’y aurais pas échappé. Un peu comme le gaullisme : bien trop jeune pour l’être au début des années quarante, en 58, j’étais déjà trop vieux mais en âge de me brouiller avec mon père qui l’était resté ».

Nous parlions avec Henri de ses brouilles et ses embrouilles avec le Parti, et de cette insurrection de Budapest en 1956 qui lui avait servi de prétexte pour une rupture, depuis longtemps prévisible. Cette affaire hongroise, derrière laquelle plus que des aspirations à la liberté, je voyais les manigances combinées de la CIA et de l’Eglise catholique, m’avait toujours paru douteuse. Et j’avais dit à Henri que si comme lui, j’avais eu une carte à rendre, j’aurais attendu la révolte sans équivoque, qui allait avoir lieu douze ans plus tard en Tchécoslovaquie.

A l’époque, j’avais d’ailleurs publié dans le magazine PHOTO, le reportage sur le Printemps de Prague qu’avait ramené clandestinement, un jeune photographe du nom de Tom Drahos. Tom devait faire avec moi des portraits de Brassaï, puis pour le Nouveau PhotoCinéma, d’autres encore, de cinéastes américains. Il avait fait partie quelques temps de Magnum, avant de se détourner du photo reportage pour une photographie d’un tout autre genre où il avait acquis un certain renom.

Henri qui avait vu forcément son travail, lui préférait, ce que je pouvais comprendre, cet autre Tchèque, l’incomparable Joseph Koudelka : un des très rares photographes, sinon le seul, dont Henri reconnaissait volontiers, (à défaut d’une influence impossible vu leurs âges) le plus profond et rare respect que lui inspiraient l’homme et un travail, sans la moindre concession.

La façon qu’Henri Cartier Bresson avait de ne jamais parler, ou presque, du milieu où il avait vu le jour et grandi, laissait supposer qu’il ne le portait pas dans son cœur. Il lui en restait pourtant qu’il le veuille ou non, quelque chose qui était de l’ordre d’un palimpseste quelque peu imparfait.

Plus que du conformisme, transparaissait chez lui, les marques d’un de ses « systèmes » dont le Marquis de Sade disait « qu’ils tiennent trop à l’existence - surtout quand on les a sucés avec le lait -, pour qu’il soit possible d’y renoncer ». Ainsi, ne pouvait-il se départir des restes d’une bonne éducation qu’il se plaisait à bousculer parfois, comme les fils de bonnes familles se plaisaient à trousser les domestiques en proférant des gros mots.

Ce dont il était probablement le plus fier, c’était le H de ce HCB qu’il avait réussi à rendre plus célèbre et plus durable que le C.B., de la marque du fil à coudre Cartier Bresson qui avait étiqueté d’un disque noir et blanc, les bobines en bois blanc de tant de couturières.

Son rapport à l’argent, difficile à percer, encore plus à juger, me semblait aussi, une part de cet atavisme. Je m’étais interrogé sans réponse, sur son éventuel protestantisme qu’il aurait très bien pu partager avec ses amis d’enfance Schlumberger.

La façon qu’il avait eu de plusieurs fois me dire : « Je me demande toujours, d’où vient l’argent », m’avait fait un jour lui répliquer : « Quelle chance tu as, Henri ! Moi, je passe ma vie à me demander où il peut bien passer...! »

Un jour où j’avais eu la faiblesse de me plaindre auprès de lui de quelque mauvais pas dont je ne savais trop comment me tirer, je l’avais entendu me dire, en guise de consolation : « C’est bien fait pour ta pomme, mon petit vieux, quand on va au bal, il faut danser. » On aurait dit quelqu’un de sa famille en train de lui faire la leçon.

Sans être toujours ce qu’on appelle « charitable », (il avait ses inimitiés bien accrochées, jusqu’à l’injustice, parfois) il n’était pas du genre à n’aimer l’humanité que « dans l’abstrait ». Je le soupçonnais d’avoir en cachette, « ses bonnes œuvres » sur lesquelles il se montrait des plus discrets. Dans la vie de tous les jours, sans faire preuve de largesse, il aimait faire partager tout ce qu’il découvrait ou fréquentait. Les livres ou les hommes dont il était l’ami.

Ainsi, le dessinateur Saul Steinberg qui ne manquait pas de lui rendre visite lorsqu’il était à Paris et avec lequel je fus plusieurs fois invité à dîner. J’avais vite pris l’habitude, repartant avec lui, de le raccompagner à son hôtel, profitant jusqu’au bout de son esprit aussi incisif et plein de malices que ses dessins. Son humour, son physique et jusqu’à sa moustache me rappelait mon ami, Ennio Flaïano, le scénariste italien de Fellini qui venait juste de mourir.

On ne comptait plus les livres qu’Henri achetait par douzaine pour en faire profiter quelques privilégiés. Il m’arrive de relire encore un de ces premiers présents, The Ways of seeing de John Berger, qui m’avait donné envie d’en savoir davantage sur cet essayiste anglais ayant choisi de vivre quelque part en Savoie. Je devais finalement croiser un jour, son chemin grâce à un autre ami, Selçuk le dessinateur turc du Monde Diplomatique. C’est John Berger qui me fera lire à son tour, un livre passionnant sur la photographie : The on going moment de Geoff Dyers. C’était en 2005. Henri était mort quelques mois auparavant. Et je m’étais fait la réflexion que c’était tout à fait le genre de livres qu’il aurait pris plaisir à lire et à offrir.

Concernant son refus absolu du moindre recadrage dont il s’expliquait clairement dans notre entretien, une anecdote amusante me revient à l’esprit. Tant pis pour ceux qui la connaissent dans une autre version. La mienne, si ma mémoire est bonne se situe peu après la mort de Malraux en 1976, lors d’un dîner entre amis dont il était, avec Martine Frank et René Burri. Cela m’avait donné l’occasion de me relancer dans un de mes morceaux de bravoure dont je ferais mieux, sans doute de ne pas me flatter : mais je n’avais pas résisté à l’envie de raconter comment, deux ou trois ans auparavant, lors d’un déjeuner dominical à Verrières, chez les Vilmorin qui désiraient me présenter au maître, j’avais eu l’impudence de m’endormir littéralement sous le nez de l’auteur de La Condition humaine, lancé, presque pour moi seul, dans le récit édifiant des tout débuts du christianisme en France, de la conversion de Clovis et de Sainte Clotilde, sa mère.

Tout le monde avait bien ri et Henri avait répliqué avec l’histoire que j’avais déjà entendue, racontée par René Burri. Cela se passait lors d’une grande exposition officielle des photographies de Cartier Bresson que Malraux, alors ministre de la Culture, après l’avoir inaugurée avait prié Henri de la lui présenter. Le ministre et le photographe en avaient fait bien civilement le tour.

Pour qui les connaissait, c’était déjà tout un spectacle : l’un, la mèche encore noire en bataille, éructant et crachotant, pris de la même danse de Saint Guy que pour Jean Moulin, dans la crypte du Panthéon, l’autre, fébrile et dansant sur place, comme retenu par une aile, tel « la libellule inquiète » que Truman Capote avait cru voir sur un trottoir de la Nouvelle Orléans.

Et puis, devant une photo, (j’ai toujours omis de demander laquelle), le Ministre de la Culture marque le pas, nerveusement, et - se rappelant l’Historien d’Art qu’il fut, il fait nerveusement des deux mains à hauteur des yeux, une sorte de cadrage de ses index et pouces écartés, et dit au photographe dont il ignore sans doute la détestation du moindre recadrage, quelque chose comme : « Ne pensez vous pas qu’elle serait meilleure en coupant cette partie-là ? »

Et l’on imaginait d’ici, notre Cartier-Bresson, balbutiant, bafouillant, bégayant, ne sachant que dire, bien élevé malgré lui, respectueux de la fonction, répondre les lèvres pincées : « Mais… mais… mais, Monsieur le Ministre que ferais-je du morceau restant ? »

Je savais Henri, assez madré, (c’était son côté paysan), pour avoir compris que cette phobie du recadrage, - quelque puisse être son bien-fondé - faisait partie de ces deux ou trois traits de caractère érigés en principes qui signent un personnage, marquent les esprits et font qu’il reste dans les mémoires.

C’est lorsque je me suis retrouvé par deux fois, en voiture avec lui, que m’est revenue à l’esprit, ce qu’il m’avait raconté, lors de notre première rencontre, sur Cecil Beaton et les photos qu’il avait dans la tête sans même avoir à sortir son Leica.

Je l’avais vu, les deux fois, lâcher soudain le volant, passer la main par la portière et faire le simulacre de prendre la photographie qu’il venait sans doute de voir en passant. Et sans oublier (je vous le jure) d’imiter avec la bouche, Clic, clic clic, le bruit du déclencheur... Avant de reprendre le volant, sa route et notre conversation, sans le moindre commentaire.

Les photographies semblaient passer à sa portée, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. On aurait dit qu’elles l’attendaient complaisamment au tournant pour qu’il n’ait plus qu’à les prendre. Ce monde, (le seul qui devait compter assez à ses yeux pour qu’il en ait pris si souvent le pouls), paraissait n’être peuplé que de ces « instants décisifs » dont il ne lui restait plus qu’à faire « un Cartier-Bresson ».

Mais je me demande s’il n’en était pas de même avec Doisneau, Boubat et aussi Elliott Erwitt pour qui tous les chiens du monde semblaient s’être donné le mot pour se laisser prendre par lui dans les poses les plus cocasses.

Henri d’ailleurs, était le premier à dire : « Des photographies, y en a plein autour de nous, qui ne demandent qu’à être prises. Chacun fait son marché, comme il l’entend. Si tu perds trop ton temps à réfléchir, tu leur donnes celui de foutre le camp. »

Pour lui, la photographie était avant tout affaire de réflexe. Il s’en fallait d’une fraction de seconde, pour qu’une portion d’espace parfaitement organisée, s’impose à son œil infaillible de joueur de billard.

Après le temps du réflexe, devait venir celui de la réflexion. Mais il fallait attendre encore.

Quand je lui avait suggéré qu’il éprouvait peut-être – « pourquoi pas ? », « le besoin d’un peu se poser », il m’avait répliqué, en pinçant les lèvres en cul-de-poule, comme il savait le faire : « Ça vaut mieux en tout cas que d’être un poseur... Non ? ».

Il ne m’avait jamais donné l’impression d’avoir peur de la mort dont il nous était rarement arrivé de parler. Sauf à l’occasion de quelques disparitions de personnes plus ou moins proches. J’avais en revanche, l’impression qu’il n’aimait pas l’idée de se voir vieillir. L’idée, plus encore sans doute que la réalité dont il s’accommodait plutôt bien. Et je me demande s’il n’entrait pas une certaine part de coquetterie dans son refus de se voir, de se savoir photographié ; quelles que puissent être les raisons évoquées pour éviter de l’être. Mais cela rejoint peut-être, cette histoire de signes distinctifs dont je parlais plus haut.

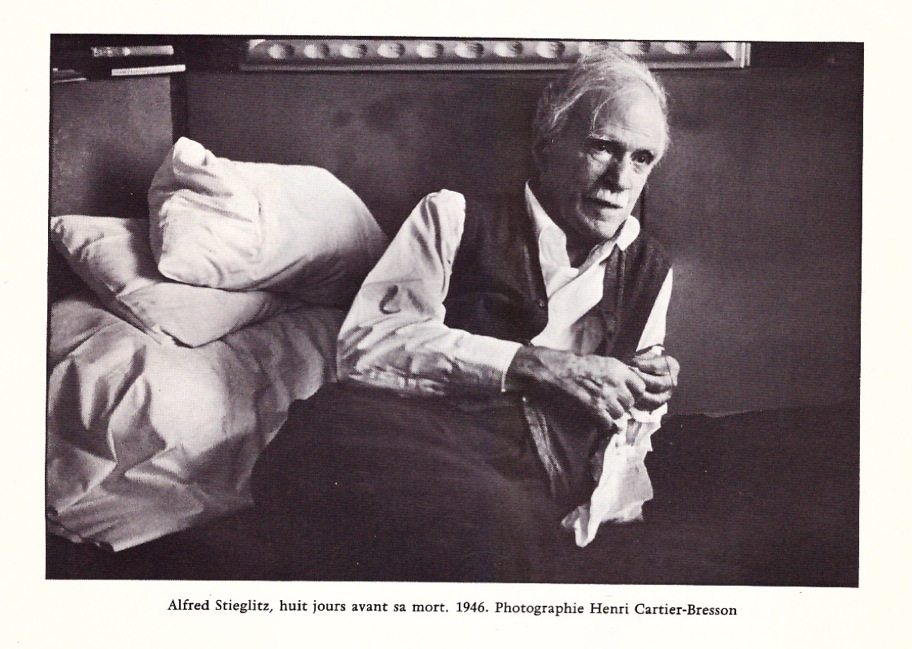

A propos de son rapport à la mort, je me souviens encore qu’en 1977, lorsque j’avais publié ce catalogue accompagnant l’exposition à la Photogalerie, de Camera Work et la galerie 291 il était venu m’apporter un tirage d’une photo de Stieglitz que je désirais y mettre. Elle représentait le photographe du Sterrage allongé sur son lit, huit jours à peine avant sa disparition.

J’avais alors rappelé à Henri, tous ceux dont il avait photographié les derniers instants : Stieglitz mais aussi Gandhi, quelques heures avant son assassinat, puis Marcel Duchamp, peu avant qu’il ne meure. J’en avais conclu : « De deux choses l’une : ou tu as beaucoup de chance avec les scoops, ou tu portes peut-être malheur. » Il avait failli mal le prendre, et puis son sens de l’humour l’avait emporté. Mais je le soupçonnais d’être de ces rationalistes convaincus qui ne peuvent s’empêcher d’être superstitieux.

Nous en étions venus, cette fois-là ou une autre, à reparler de ses photos dont il était le plus fier. Selon l’humeur et l’interlocuteur, leur nombre était variable. Ce jour-là, avec moi, c’était 300. «Trois cent photos!» m’exclamai-je, « dans toute une vie ! Si on estime que tu les as prises au centième de seconde, ça ne fait jamais, si je calcule bien, que 3 secondes. Trois secondes de ta vie !» Et je me souviens avoir ajouté : «Ton index n’a pas eu de quoi se fouler !...» Je me demande si ce n’est pas à cela que Doisneau devait plus tard faire allusion quand il avait pris pour titre d’un de ses ouvrages : Trois secondes d’éternité.

Au milieu de ces années 70, «le petit monde de la photographie» demeurait encore grosso modo, le même que celui qu’Henri et bien d’autres, avaient toujours connu. Loin d’être entrée dans les mœurs, la vente des tirages n’en était qu’à ses balbutiements.

La Photogalerie que j’avais ouverte rue Christine, début 1973 après plusieurs mois de travaux, était la toute première du genre. En France, du moins car c’est en 1970 que Sue Davis avait ouvert La Photographers Gallery dans le quartier de Soho à Londres. Henri qui avait été un des premiers à m’avoir vu me lancer dans cette aventure à son sens hasardeuse, me regardait me débattre avec une amicale sollicitude mais sans le moindre étonnement pour les piètres résultats obtenus.

Préférant oublier les contingences qui étaient les miennes et voir les choses d’un peu haut, il nous était arrivé de parler de cette mutation en cours qui se dessinait et des nouveaux rapports à la photographie qu’elle allait entraîner si les quelques audacieux dans mon genre finissaient par avoir gain de cause. Et qu’allait-il se passer, une fois les plâtres essuyés, le terrain déblayé ?

Bien entendu, Henri n’était pas homme à regarder arriver d’un bon œil, les marchands du temple. Si, pour lui, l’exposition des photographies était, depuis toujours, une chose normale, ne posant aucun problème, leur vente «comme des tableaux» lui paraissait un phénomène loin d’être encore entré dans les mœurs. Etait-il souhaitable ? Il en doutait.

Une photographie restait pour lui, une chose faite, avant tout, pour être reproduite. Le mieux possible, allait de soi.

Avec Tériade, l’éditeur de Verve « natif de Lesbos », il avait connu ce qu’il y avait sans doute de meilleur dans le genre. Jamais ses images ne seraient aussi bien mises en valeur.

Avec Lucien Vogel, l’éditeur de Vu, c’était autre chose. Pour ce gauchiste avant l’heure, la photo comptait plus que le photographe. Si bonne soit-elle, elle ne pouvait être une œuvre d’art mais avant tout une porteuse de messages. Des messages d’autant plus efficaces qu’ils étaient bien exprimés par la photo la meilleure possible. Et Vogel avait l’œil. Chez lui donc, moins d’exigence dans l’impression, davantage dans les engagements et les combats.

Avec Robert Delpire, c’était encore autre chose. A défaut de l’exigence et du panache du vieux Grec acquisent aux côtés des plus grands, Matisse, Miro, Picasso, Bonnard, Cartier-Bresson retrouvait en cet éditeur sensiblement plus jeune que lui, un professionnel au métier sûr qu’on pouvait estimer sans folie, mais surtout un admirateur attentif, à l’écoute et plein de respect. Sa façon de ne jamais élever le ton en toute chose, et son caractère plein de rigueur et de convenances correspondait tout à fait à celui typographique de l’Helvética dont il choisissait le plus souvent de composer ses textes. Et peut-être Henri retrouvait-il là la douceur de certains tirages d’une certaine époque, peu contrastés, sans blancs ou noirs absolus, recherchés des collectionneurs de vintages qui les reconnaissent à ce qu’on appelle « les gris Cartier-Bresson ».

En tout cas, Henri mettra du temps à signer ses tirages à droite dans la marge et, à ma connaissance, il se refusera obstinément à les numéroter ou à les considérer comme des estampes pouvant faire l’objet d’un tirage limité. Quitte, le temps passant, à trouver d’autres moyens de les raréfier et de leur donner plus de valeur.

Nous devions parler l’année suivante, en 1976, de l’interview que j’avais donné à Zoom et qui portait en partie sur le problème des photos de galerie. Comme on aurait parlé de « chevaux de courses » comparés à ceux de labour ou de trait. C’était à l’occasion de la première exposition d’Alvarez Bravo, en France que je présentais à la Photogalerie. Zoom avait publié, à cette occasion, un beau portfolio. André Pozner, un des journalistes du magazine était venu m’interviewer. Je garde le souvenir d’un aimable jeune homme, que je regrette d’avoir perdu de vue. Nous avions eu un échange des plus constructifs dont je ne pouvais qu’apprécier la juste retranscription.

En voilà encore un, dont, bien avant de le connaître, j’avais été l’ami du père, Vladimir Pozner qu’Henri connaissait bien aussi du temps où ils travaillaient tous deux avec Aragon pour différentes revues communistes.

André Pozner était de ceux encore nombreux, qui s’interrogeaient et m’interrogeaient, non sans raisons, (ne le faisais-je pas moi-même ?) sur cet imago improbable, sur ce que Pozner nommait dans notre entretien « cet objet photographique » encore mal défini « qui par justement le respect qu’il provoque, détourne de la photo plutôt qu’il y ramène, et la réduit à n’être qu’un beau papier encadré éloignant la photo de ce qu’elle peut avoir d’original comme moyen de montrer, d’exprimer, qui passe hors des sentiers battus ou caressés de l’Art.»

Henri, je me souviens, partageait le point de vue d’André Pozner, qui rejoignait aussi celui d’un autre ami journaliste, Yves Bourde, qui avait fait quelques mois auparavant, une importante interview de lui, publiée dans Le Monde.

Mais Henri voyait d’autant plus ma démarche d’un bon œil, avec sympathie, qu’il savait qu’elle consistait pour l’essentiel à « donner à voir », sans aucun retour financier, ou presque. Ces expositions que je multipliais, pour ainsi dire, à but non lucratif tenaient un peu pour lui, du mécénat. En tout cas, la faible rentabilité qu’il savait être la mienne m’évitait tout soupçon de ce mercantilisme qu’il avait en horreur.

La Photogalerie, où j’exposais le plus souvent des photographes qui lui étaient proches ou qu’il admirait, était, d’autant plus à sa convenance que s’était pour lui l’occasion de passer par le « salon de thé » dont le succès grandissant assurait tant bien que mal, la survie de l’ensemble.

Il aimait, c’était certain, le Keemun et notre tarte au lemon curd, mais je crois que, mine de rien tous les prétextes étaient bons pour ne jamais être loin de sa chère Agence Magnum.

N’allez surtout pas croire que les relations entre nous, étaient toujours au beau fixe. Tant s’en fallait. Il était «soupe au lait» ; je pouvais être agaçant. Il nous arriva d’avoir des mots, quelques petites brouilles. Rien de très grave.

Sauf une fois où cela faillit très mal tourner.

Je ne sais trop comment, nous en étions arrivés, ce jour-là, à parler, plus encore que de la photographie, des photographes et surtout de l’idée que les uns et les autres, les jeunes comme les moins jeunes, se faisaient de sa personne.

Bien plus encore que d’être portraituré ou reconnu, il détestait tout ce qui pouvait passer pour une quelconque forme de reconnaissance. L’idée seule d’un piédestal sur lequel on aurait pu le mettre, de son vivant ou même après, provoquait en lui une sorte de paranoïa... « Pourquoi ne pas m’embaumer, m’empailler pendant qu’ils y sont ?! »

Il m’avait suffi d’ajouter, sur un ton mi-sérieux mi-riant et sans penser que cela pouvait prendre des proportions pareilles : « Henri, mets-toi bien dans la tête que pour tous les photographes du monde entier, que ça te plaise ou non, tu es la « référence absolue, le maître-étalon, le «pape de la photographie»...» On aurait dit qu’il s’était assis sur un fer chauffé à blanc. Il était devenu tout rouge et sautant de son siège, repoussant la table au risque de tout renverser, il était entré dans la plus grande colère que je n’aurais jamais pu imaginer. Me menaçant de son Leica brandi comme un tomawak, il me criait d’une voix de tête : « Arrête !... Arrête !... Ou je te casse mon appareil sur la tête... »

Ne sachant que dire, que faire, je me souviens alors que je n’avais pas pu m’empêcher de lui dire aussi calmement que possible : « Oui... Sans doute, Henri, mais signeras-tu au moins le pansement ? »

Que n’avais-je pas dit là ? De rouge, il était passé au blême et, les lèvres tremblantes, il choisit de se taire, et partit sans se retourner. Lyliane, mon assistante et moi, étions restés sans voix, catastrophés. Cela se passait à la galerie. Un après midi. Il n’y avait pas grand monde.

Dans les jours qui suivirent je téléphonais à sa femme, Martine Frank, pour prendre de ses nouvelles. Apparemment, il ne lui avait rien raconté. Je savais que cela n’aurait servi à rien que je l’appelle. Mieux valait le laisser digérer en paix.

Une quinzaine de jours après, comme s’il ne s’était absolument rien passé, il se pointa avec son sourire et son air habituel. Et puis, au bout d’un moment, il finit par me sortir, entre l’excuse et l’explication : « Tu sais, j’ai fait la même chose à Gjon Mili ! » Je ne pus alors m’empêcher de lui dire : « Sans doute, Henri, mais Gjon et toi, étiez dans la même cours de récréation... » Qu’avais-je dis là ? Il me sortit quelque chose du genre : « Traite moi tout de suite de vieux con. »

Je nous crus repartis pour un tour. Mais, il était venu faire la paix et je n’eus aucun mal à le convaincre que rien de tout cela n’était bien grave et que je n’avais aucune raison de lui en vouloir. Ce qui était la pure vérité. Et d’une manière générale nos rapports s’en trouvèrent comme apaisés.

C’est à peu près à cette époque, ou un peu avant, qu’il m’avait dit s’être mis sérieusement au dessin.

Nous avions alors parlé de ce qu’il avait dit à propos d’une photo se « prenant dans l’instant » et d’un « dessin qui se faisait dans la durée. » Et qu’en était-il aussi pour lui de « l’importance et de l’urgence qu’il y avait à s’occuper de l’homme avant les paysages ? » Pensait-il toujours « qu’ils avaient le temps, sinon l’éternité pour eux ? »

Je lui avais fait remarquer qu’un photographe japonais aurait pu dire que les paysages ont aussi leurs «moments décisifs» méritant d’être photographiés : une feuille morte qui tombe et va rejoindre son ombre, deux oiseaux qui en traversent le ciel. Ça le laissa songeur.

Au bout d’un silence, il me dit quelque chose qui revenait à peu prés à ceci : « Dans la vie, il y a ce qu’on dit, ce qu’on a cru dire, et ce qu’on vous fait dire... Et comme dans ce qu’on dit, il y a déjà souvent, n’importe quoi... Mieux vaut en prendre son parti et faire la part des choses. C’est comme quand on me prend mon portrait... Ne va pas quand même le crier sur les toits, mais je m’en fous de plus en plus… »

Peut-être était-il en train de prendre ses distances avec ses prochains. Comme s’il était temps pour lui, de regarder un peu les paysages. Grâce au dessin, aux promenades avec Mélanie, le combat pour l’écologie…? Qu’importe… Je savais bien qu’il finirait par se poser.

Henri Cartier-Bresson et moi, devions encore nous revoir.

C’était fin 1985. Je n‘étais pas encore tout à fait descendu de mon ultime croix : celle que j’avais choisi de faire sur ce qui me restait encore d’une vie surchargée : après Le Nouveau PhotoCinéma, Photo-Journal, rangés dans des cartons d’archives, la rue Christine, la Photo-Galerie vendue, en même temps que les Ecluses, ces bars de Bordeaux, que j’avais créés, sans parler de tout le reste. La photographie et le vin n’étaient plus que de l’histoire ancienne... Le temps était venu des deuils et des résurrections.

Je traversais le carrefour de l’Odéon, quand je m’entendis appeler. C’était Henri, arrêté au feu rouge, qui m’avait vu traverser. Il m’invita à monter dans sa voiture, et nous décidâmes d’aller prolonger notre conversation chez Angélina, le salon de thé de la rue de Rivoli, non loin de son domicile. Nous aimions bien ce lieu qui n’avait pas perdu tout son charme et que nous persistions lui et moi, à appeler de son ancien nom de Rumpelmayer.

Je n’avais pas grand chose à lui raconter sur mes projets et mes plans qui consistaient justement à ne plus en faire. Il me parla de Martine et de Mélanie, leur fille, de leur vie, le plus souvent possible, dans le midi, et surtout du dessin auquel il consacrait le plus clair de son temps.

Maintenant que j’y repense, je ne le vois pas, ce jour-là, avec son Leica. Sur l’instant, cela ne m’avait pas frappé.

Sans doute, était-il dans une des poches de sa vareuse emmailloté dans un foulard indien.

Ses mains parcheminées, aux doigts amaigris, un peu déformés, remuaient sans cesse, comme pour cacher peut-être un tremblotement.

Etrange coïncidence. Je le sentais alors, aussi loin de la photographie que je pouvais l’être moi-même. Comme si, entre elle et lui, « la messe était dite », pour reprendre une de ses expressions. Il faudrait demander à l’un de ses biographes à quand remontait la dernière image qu’il aurait jugée digne de détrôner l’une des 300 photographies chères à son cœur.

Il ne me vint pas à l’esprit de lui reparler du « peintre qu’il avait eu la chance », comme il me l’avait dit, « de ne pas être ».

Il déclara alors qu’il aimerait bien tenter de faire mon portrait au crayon ; chez moi de préférence. Il me voulait dans mon ambiance. Rendez-vous fut pris. J’habitais alors entre Saint Sulpice et Saint-Germain des Près. Quand il arriva, il sortait de chez Sam Szafran, le dessinateur dont il appréciait les avis et les conseils et auquel il venait de montrer ses dessins et ses esquisses. Il faisait surtout des paysages et des autoportraits. Quand je demandais à les voir, il me dit les avoir laissés dans la voiture et sortit un grand carnet à spirales rien que pour moi.

Confortablement installé dans un fond de musique et devant un thé, je m’abandonnais sans la moindre impatience aux va-et-vient de ses yeux toujours aussi vifs, sautant constamment de mon visage à ses doigts fébriles qui couraient brusquement, par à-coups, sur la feuille de papier blanc. Son visage toujours aussi beau, en était éclairé comme par un réflecteur. Bientôt la fièvre de ses doigts le gagna peu à peu tout entier. Les yeux se portaient de moins en moins sur mon visage, et mon portrait était devenu l’unique objet de ses coups de crayons et de gomme qui se faisaient de plus en plus rageurs.

A défaut d’éponge, il ne tarda pas à jeter gomme et crayon sur le grand carnet et se contenta de jeter un «raté» pète sec, décrétant que de toute façon, la lumière de cet après-midi d’hiver n’était plus bonne. Je me gardais bien de lui dire que c’était ma tête qui peut-être ne lui revenait pas. Il refusa bien entendu de me montrer les esquisses des portraits qu’il avait tenté de faire de moi.

Il refusa le thé que je lui proposai de refaire et but le sien froid.

Histoire de ramener un peu de sérénité, j’avais préféré lui montrer le beau livre tout juste sorti sur les autoportraits que Rembrandt à tous les âges de sa vie.

Nous restâmes longtemps côte à côte, à regarder page après page, toute une vie défiler sur ce visage d’un génie, d’un peintre, d’un homme qui, se sachant comme les autres, condamné au néant, avait choisi de se voir vivre et vieillir jusqu’au bout sans la moindre complaisance, sans plus de pitié qu’il en avait eu pour peindre un jour, une carcasse de bœuf pendue à des crocs de boucher.

«Quelle leçon de vie...» murmura Henri.

Après son départ, je gardais longtemps dans mes mains le souvenir tiède et léger des siennes quand nous nous étions dit «au revoir». C’était un adieu. Nous ne devions plus nous revoir.