1974, Keiichi Tahara

Par Georges Bardawil, 2014C’est en juin 1974 que Jean-Claude Lemagny, conservateur du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, me présenta Keiichi Tahara dont il venait d’exposer plusieurs tirages forts et impressionnants. Michel Nuridsany, un des tous premiers journalistes à s’intéresser à la Photographie avait consacré au jeune japonais deux colonnes enthousiastes dans sa rubrique du Figaro.

« L’art de Tahara », avait-il écrit, « brutal dans ses soubresauts, violents dans ses affirmations, s’affronte à l’essence même des choses. Ses photographies sont le lieu où l’ombre et la lumière se combattent, la lumière étant étrangement assimilée par Tahara au mal, à la force destructive, l’ombre étant assimilée aux forces du bien. » On ne pouvait dire mieux.

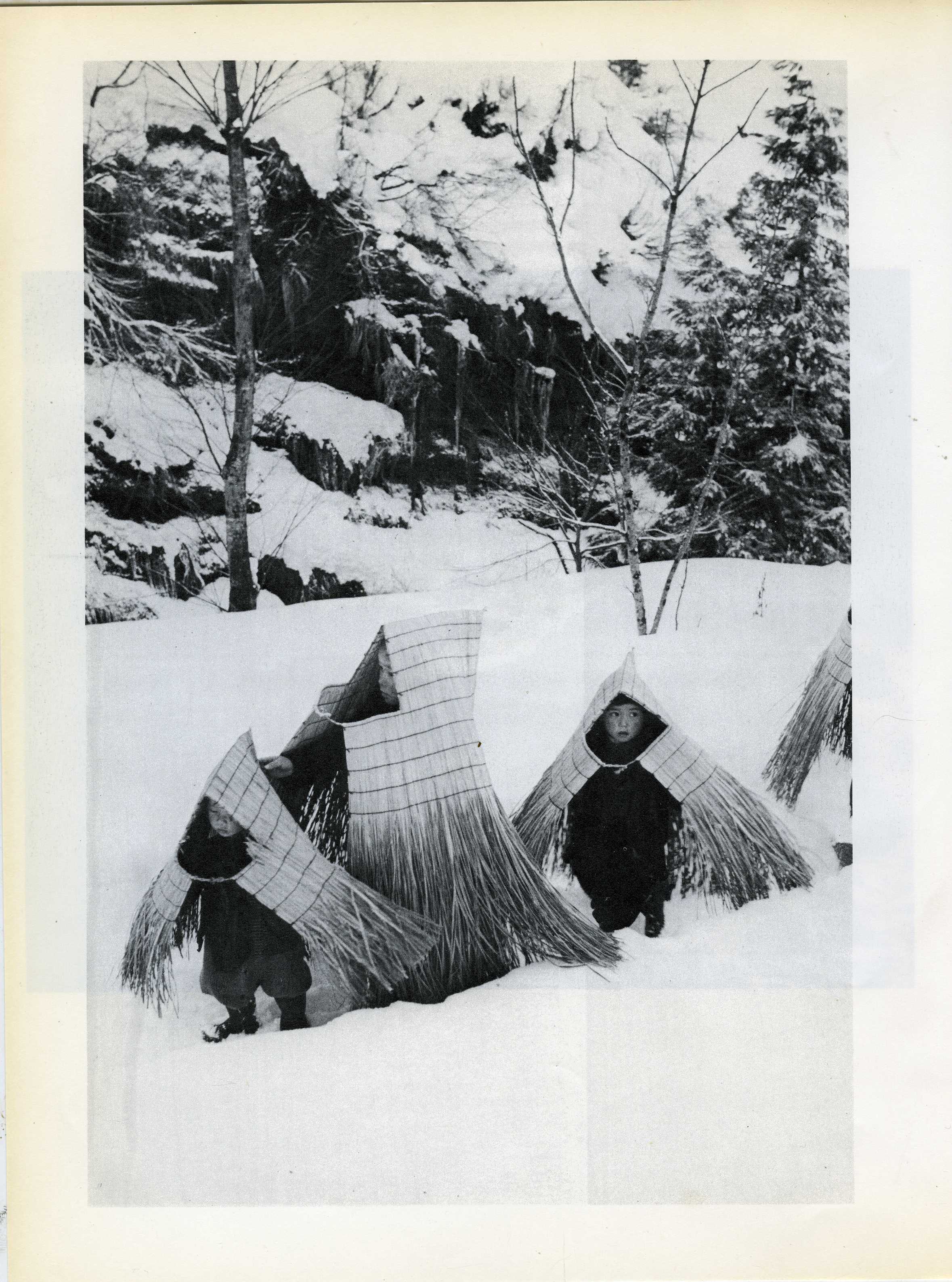

Ce que je voyais là était à l’antipode de la vision de Hiroshi Hamaya, un maître incontesté de la photographie japonaise dont je venais tout juste de publier un portfolio dans la revue que je dirigeais alors, le Nouveau PhotoCinéma. Hamaya, photographe en renom, frisant la soixantaine était l’auteur de deux très beaux livres : Le pays de la neige et Paysage du Japon qui m’avaient donné matière à un très beau portfolio noir-blanc. Il m’avait raconté comment, né à Tokyo en 1915 dans la ville basse, il avait commencé dès l’âge de 16 ans par photographier les gens qu’il côtoyait et tous ceux du quartier dans lequel il vivait. Mais ce n’est qu’en 1937 qu’il avait choisi d’être photographe professionnel « free-lance »

« Voilà maintenant plus de trente ans que j’ai choisi de vivre de la photographie et toujours ce sont les êtres et leurs problèmes qui m’ont fasciné. » Même plus tard, « lorsqu’il avait fait », comme il dit « connaissance avec la neige ». La neige avait beau le fasciner, l’humain restait toujours au cœur de ce qu’il appelait «son étrange mélange de fête et d’angoisse ». Cette passion de plus de dix ans devait faire en 1956, l’objet d’un premier livre « Le pays de la neige », bientôt suivi un an plus tard par « Japan’s back coast », un deuxième livre ayant pour thème les rivages de la mer intérieure. Peu après, son retour au photo-journalisme lui vaudra d’être en 1960, le premier japonais membre de l’Agence Magnum.

Je ne savais alors grand-chose de la photographie

japonaise. Cela ne m’avait pas empêché d’avoir sur le sujet, et comme tout un

chacun, des idées toutes faîtes à partir de nombreuses images délavées ou recolorées

de l’ère Meiji représentant des paysages de préférence maritime, des portraits

en pieds de samouraïs et des geishas en kimono, clichés que mon œil glouton et

fouineur avait pu découvrir au hasard des collections privées ou publiques

comme celles du Musée Guimet, quand ce n’était pas dans des cartonniers

poussiéreux d’un des Marchés aux Puces.

Il y avait encore maintenant que j’y pense, un paper-back, bien « flashy » tout en hauteur sur les nus en noir-et-blanc et surtout en couleurs, d’un jeune photographe Shinoyama Kishin. Pour en finir avec ce que je savais de la photo japonaise, je ne saurais oublier Hiroji Kubota, qui avait été à New-York l’assistant de Burt Glinn et d’Elliott Erwitt avant de devenir comme son aîné Hiroshi Hamaya, membre de Magnum. Je me souviens que c’est René Burri, qui lors d’un passage à Paris, m’avait présenté ce photographe dont je garde le souvenir vague et la promesse d’un portfolio que n’ai jamais publié.

Pour en revenir à Keiichi Tahara, il me fallut pas mal de temps, bien du temps même, pour comprendre enfin ce que ses images pouvaient avoir d’étonnant, ou pour mieux dire de détonnant.

Mais, revoyons-le, en 1974.

Quand je lui offris le numéro du Nouveau PhotoCinéma, il ne fit aucun commentaire sur le portfolio de Hamaya, se contentant d’un sourire poli et d’une brève inclinaison du buste que je trouvais tout à fait «japonaise».

Je dois dire à notre décharge que privés d’une langue où nous retrouver - son français valait à peine mieux que mon japonais -, à défaut de nous comprendre nous avions du nous entendre, réduits que nous étions au seul langage des yeux et des regards. Cela ne devait nullement empêcher une amitié durable par delà les distances et le temps.

Tant bien que mal, il m’apprit donc, ce jour de juin 1974, comment parti de Kyoto à l’occasion d’une tournée de la troupe théâtrale du Red Budha dont il faisait partie, il était arrivé à Londres, puis à Paris pour n’en plus repartir.

Au mois de novembre suivant, dans le court texte de présentation du portfolio qui lui était consacré, je me contentais de reprendre l’idée de Nuridsany que je prolongeais en écrivant : « …Et c’est sans doute là que se situe l’essentiel du talent de Keiichi Tahara. Tout se passe comme si chacune de ses photographies était un combat décisif des forces du bien et du mal. Son regard, tout imprégné d’une culture qui trouve ses racines dans un monde lointain, dans l’espace et le temps, nous touche comme nous touche tout ce qui, échappant à l’espace et au temps, appartient à l’universel. Dans son style où l’on retrouve Bill Brandt, Brassaï et Orson Welles, Keiichi Tahara nous raconte le grand combat du jour et de la nuit, nuit baudelairienne, fœtale, profonde et généreuse, jour éclatant qui pourrait être celui plus « brûlant que mille soleils » des cataclysmes et des destructions. Il en est encore à l’âge où l’on essaie sa voix (que n’ai-je écris « sa voie »), mais déjà sous le souvenir de ce qui l’a précédé percent certains éclats d’un avenir riche. »

Il y avait encore maintenant que j’y pense, un paper-back, bien « flashy » tout en hauteur sur les nus en noir-et-blanc et surtout en couleurs, d’un jeune photographe Shinoyama Kishin. Pour en finir avec ce que je savais de la photo japonaise, je ne saurais oublier Hiroji Kubota, qui avait été à New-York l’assistant de Burt Glinn et d’Elliott Erwitt avant de devenir comme son aîné Hiroshi Hamaya, membre de Magnum. Je me souviens que c’est René Burri, qui lors d’un passage à Paris, m’avait présenté ce photographe dont je garde le souvenir vague et la promesse d’un portfolio que n’ai jamais publié.

Pour en revenir à Keiichi Tahara, il me fallut pas mal de temps, bien du temps même, pour comprendre enfin ce que ses images pouvaient avoir d’étonnant, ou pour mieux dire de détonnant.

Mais, revoyons-le, en 1974.

Quand je lui offris le numéro du Nouveau PhotoCinéma, il ne fit aucun commentaire sur le portfolio de Hamaya, se contentant d’un sourire poli et d’une brève inclinaison du buste que je trouvais tout à fait «japonaise».

Je dois dire à notre décharge que privés d’une langue où nous retrouver - son français valait à peine mieux que mon japonais -, à défaut de nous comprendre nous avions du nous entendre, réduits que nous étions au seul langage des yeux et des regards. Cela ne devait nullement empêcher une amitié durable par delà les distances et le temps.

Tant bien que mal, il m’apprit donc, ce jour de juin 1974, comment parti de Kyoto à l’occasion d’une tournée de la troupe théâtrale du Red Budha dont il faisait partie, il était arrivé à Londres, puis à Paris pour n’en plus repartir.

Au mois de novembre suivant, dans le court texte de présentation du portfolio qui lui était consacré, je me contentais de reprendre l’idée de Nuridsany que je prolongeais en écrivant : « …Et c’est sans doute là que se situe l’essentiel du talent de Keiichi Tahara. Tout se passe comme si chacune de ses photographies était un combat décisif des forces du bien et du mal. Son regard, tout imprégné d’une culture qui trouve ses racines dans un monde lointain, dans l’espace et le temps, nous touche comme nous touche tout ce qui, échappant à l’espace et au temps, appartient à l’universel. Dans son style où l’on retrouve Bill Brandt, Brassaï et Orson Welles, Keiichi Tahara nous raconte le grand combat du jour et de la nuit, nuit baudelairienne, fœtale, profonde et généreuse, jour éclatant qui pourrait être celui plus « brûlant que mille soleils » des cataclysmes et des destructions. Il en est encore à l’âge où l’on essaie sa voix (que n’ai-je écris « sa voie »), mais déjà sous le souvenir de ce qui l’a précédé percent certains éclats d’un avenir riche. »

Je devais m’en vouloir assez vite, de ne pas avoir su

voir tout de suite ce qui aurait dû me sauter aux yeux, et faisait de lui un

photographe à part.

Quand on vous donne à voir une simple photographie, un portfolio ou une exposition, mieux vaut se méfier de la première impression ; d’autant plus quand ce n’est pas la vôtre. L’idée séduisante de Nuridsany m’avait empêché d’aller jusqu’au bout de ce que je n’avais fait qu’entrevoir.

En comparant les images du vieux maître qui me disait, preuve à l’appui : « l’Homme a toujours été mon sujet de prédilection », à celles du jeune photographe fraîchement débarqué dont on ne pouvait qu’admirer la maîtrise, j’aurais du tout de suite me rendre compte que deux choses clairement manquaient à ce dernier : la première était qu’il n’y avait pas chez lui la moindre trace même lointaine, indirecte, d’une quelconque présence humaine. L’heure crépusculaire où ses prises de vues « du combat entre l’ombre et la lumière » avaient naturellement été faites, étaient également celles où le photographe avait toutes les chances de ne rencontrer âme qui vive.

L’autre chose abolie, et non la moindre, était le Japon. Contrairement à tous les photographes anonymes ou à ceux qui auraient pu être ses maîtres, comme Hamaya ou Kubota, Keiichi Tahara avait choisi de ne montrer aucune photo de son pays, le Japon. Rien que des photographies de Londres et de Paris qui ne pouvaient que rappeler Bill Brandt ou Brassaï. Au delà des apparences, de la langue et du nom, j’aurais dû voir en Keiichi Tahara, un photographe purement occidental.

Comme quoi, l’hyposulfite n’a pas de patrie.

N’ayant pas eu l’occasion de suivre tout son travail, j’aimerais bien qu’à l’occasion Tahara me dise, s’il a un jour rencontré son prochain, sa prochaine, et comment l’humain s’est introduit, non dans sa vie, mais dans ses photographies.

La dernière fois que nous sommes retrouvés c’était fin des années 90, lors d’un reportage pour L’Amateur de Bordeaux dans le château absolument désert d’une Belle-au-Bois-Dormant médocaine.

Quand on vous donne à voir une simple photographie, un portfolio ou une exposition, mieux vaut se méfier de la première impression ; d’autant plus quand ce n’est pas la vôtre. L’idée séduisante de Nuridsany m’avait empêché d’aller jusqu’au bout de ce que je n’avais fait qu’entrevoir.

En comparant les images du vieux maître qui me disait, preuve à l’appui : « l’Homme a toujours été mon sujet de prédilection », à celles du jeune photographe fraîchement débarqué dont on ne pouvait qu’admirer la maîtrise, j’aurais du tout de suite me rendre compte que deux choses clairement manquaient à ce dernier : la première était qu’il n’y avait pas chez lui la moindre trace même lointaine, indirecte, d’une quelconque présence humaine. L’heure crépusculaire où ses prises de vues « du combat entre l’ombre et la lumière » avaient naturellement été faites, étaient également celles où le photographe avait toutes les chances de ne rencontrer âme qui vive.

L’autre chose abolie, et non la moindre, était le Japon. Contrairement à tous les photographes anonymes ou à ceux qui auraient pu être ses maîtres, comme Hamaya ou Kubota, Keiichi Tahara avait choisi de ne montrer aucune photo de son pays, le Japon. Rien que des photographies de Londres et de Paris qui ne pouvaient que rappeler Bill Brandt ou Brassaï. Au delà des apparences, de la langue et du nom, j’aurais dû voir en Keiichi Tahara, un photographe purement occidental.

Comme quoi, l’hyposulfite n’a pas de patrie.

N’ayant pas eu l’occasion de suivre tout son travail, j’aimerais bien qu’à l’occasion Tahara me dise, s’il a un jour rencontré son prochain, sa prochaine, et comment l’humain s’est introduit, non dans sa vie, mais dans ses photographies.

La dernière fois que nous sommes retrouvés c’était fin des années 90, lors d’un reportage pour L’Amateur de Bordeaux dans le château absolument désert d’une Belle-au-Bois-Dormant médocaine.