Le zoom de février 2024 avec Valentin Bardawil

L’Entretien,

L’Autre en Je par Valentin BardawilValentin Bardawil : Après un entretien avec Christine Delory-Momberger cofondatrice de l’Observatoire de Photo Doc, dans lequel la photographe/chercheure se confie sur son parcours de libération de ses « petits fantômes photographiques » et sa rencontre avec sa part d’ombre. Tout un chemin de vie et de photographies la conduisant à un nouvel équilibre entre l’ombre et la lumière qui pose la question du statut de l’image.

Après un entretien avec Charlotte Flossaut, mannequin, fondatrice de Photo Doc, qui se confie sur son histoire familiale et raconte trois générations de femmes en lien avec la photographie. Un trajet qui va lui permettre de renouer avec la jeune mannequin qui posait devant l’objectif d’Albert Watson, une réconciliation tout autant intime que photographique.

Je voulais que toi aussi au cœur de l’aventure Photo Doc, tu passes sur le grill et nous révèles ton histoire avec la photographie. Une manière d’aborder ensemble ce qui se cache derrière la thématique de la dernière édition du Salon des nouvelles écritures de la photographie documentaire : L’autoportrait vers un commun de l’œuvre. Rimbaud évoquait déjà le « je est un autre » un vaste sujet… Alors Valentin Bardawil, qu’est-ce qui se cache réellement derrière l’autoportrait, ton nombril ou le monde?

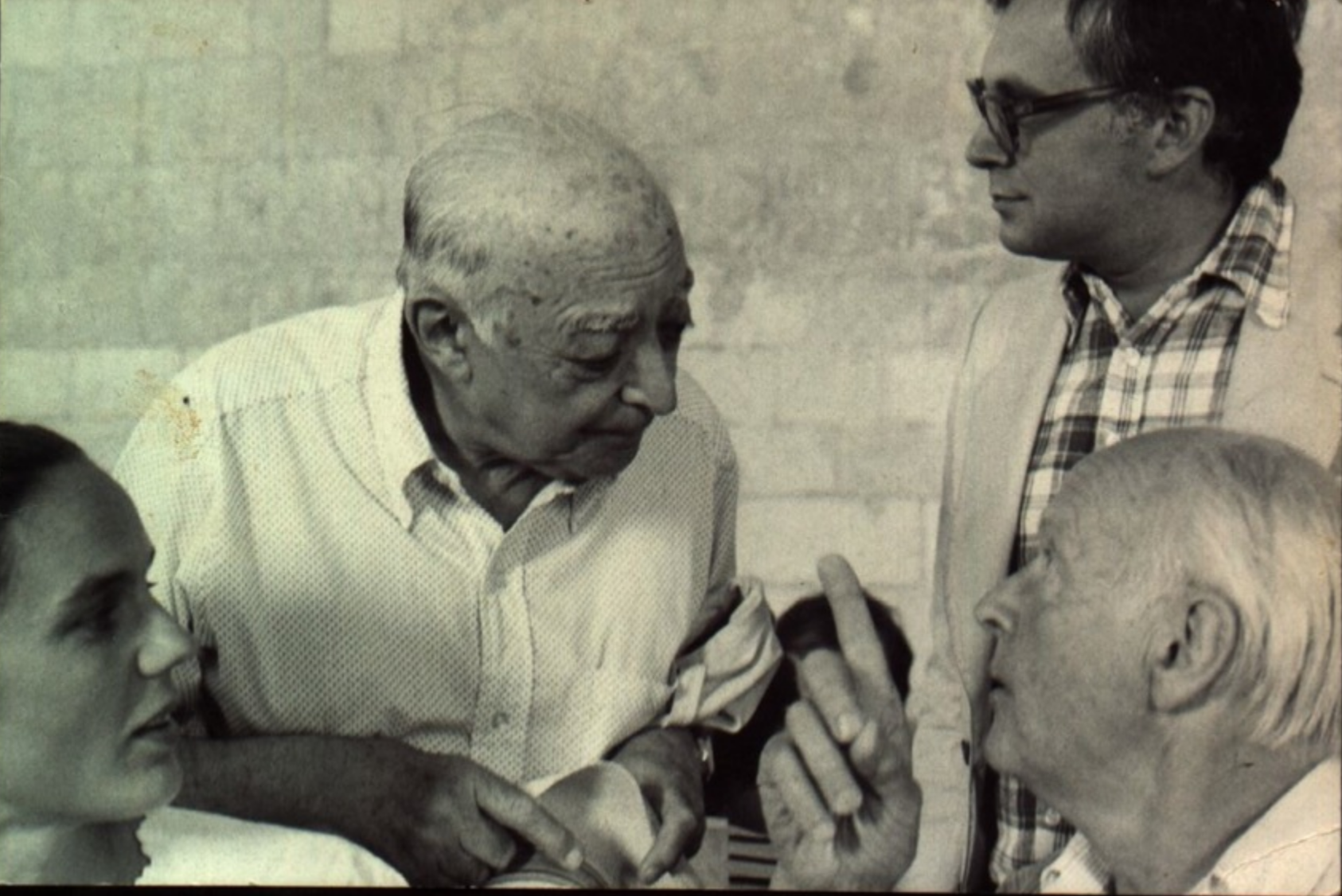

Valentin Bardawil : Dans mon cas je ne les séparerais pas et je profite de la perche que tu me tends en parlant du nombril pour évoquer ma naissance parce que mon histoire avec la photographie commence quand je suis encore dans le ventre de ma mère. C’est à l’été 1966 que mon oncle Walter Carone, grand photoreporter, ancien chef adjoint du département de la photographie de Paris match, embarque mon père malgré lui dans une grande aventure photographique : la création du magazine PHOTO. Je dis malgré lui en parlant de mon père parce que s’il n’avait rien contre la photographie qu’il avait côtoyée de loin et pratiquée en amateur dans sa jeunesse, il y avait en revanche un métier qu’il s’était juré de ne jamais faire, celui de journaliste. Mais tout le monde sait que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent et mon père qui n’a jamais été à une contradiction près se lance dans l’aventure PHOTO sans état d’âme. Le premier numéro du magazine sort en 1967 exactement en même temps que moi du ventre de ma mère. Donc on peut dire que je nais dans la photographie et même si pour mon père et mon oncle l’aventure PHOTO va s’arrêter assez vite pour des questions de directions artistiques et de désaccords avec l’équipe Fillipacchi et notamment avec Roger Thérond, la photographie reste très présente dans ma vie. Tout d’abord parce que mon père va prendre très vite la direction d’un autre magazine important de l’époque Le Nouveau Photo Cinéma et d’autre part parce que mes premières années sont «couvertes» par un oncle photoreporter qui photographie sa famille comme les grandes stars de l’époque, les Yves Montand, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, etc… Mais c’est vraiment en 1972 quand j’ai cinq ans que la photographie va prendre une dimension plus concrète pour moi, avec la création par mon père de la Photo Galerie, un salon de thé couplé d’une galerie de photos, la première du genre à Paris quelques mois avant celle d’Agathe Gaillard.

La naissance de ce lieu est associée à un évènement tragique qui nous arrive et dont je mesure seulement aujourd’hui la dimension émotionnelle traumatisante pour l’enfant que j’étais, puisque qu’elle est liée à l’incendie de notre appartement. À cette époque nous habitions dans le 16e arrondissement de Paris, nous avions repris l’appartement d’un ami de jeunesse de mon père, le cinéaste Jacques Deray et un soir où mes parents m’avaient emmené dîner avec eux et pas laissé comme d’habitude avec une baby-sitter, en rentrant au milieu de la nuit alors que je dormais à moitié, blotti dans les bras de mon père, nous découvrons dans le hall de l’immeuble les vestiges de notre appartement calcinés et encore fumants. Nous devions apprendre qu’il y avait eu un court-circuit dans les jardinières en polystyrène compensé que le sculpteur César avait créées spécialement pour le cinéaste et que nous avions gardées, et en se consumant elles avaient entièrement recouvert toutes nos affaires d’une épaisse fumée noire. Ironie du sort en reprenant l’appartement à Deray mon père avait gardé sa police d’assurance et comme le réalisateur était un homme prévoyant, mon père a découvert que nous étions très bien assurés. Il se retrouve donc avec un magot important auquel il ne s’attendait pas et pour se consoler, en passant devant un magasin d’appareils photos il aperçoit une grande chambre photographique en noyer dont il tombe amoureux et qu’il achète. Curieux de nature, en faisant des recherches sur cette chambre datant du 19e siècle qui porte la signature des Ateliers Gilles Faller, il voit dans le Bottin que l’usine qui l’avait fabriquée existe encore et c’est comme cela qu’il découvre en plein Quartier latin un lieu extraordinaire encore dans son jus datant de 1854 qui est en train de s’éteindre parce que plus personne n’utilise de chambres photographiques. Il décide d’acheter ce lieu et quelques mois après grâce à l’argent de l’assurance, mon père prend donc la tête d’une des plus anciennes usines de fabrication de chambres photographiques de France et sans doute du monde, tandis qu’il laisse les travaux de rénovation de notre appartement à ma mère et ma tante.

VB : Tu échappes à l’incendie qui va permettre la création d’une institution photographique…

VB : Oui d’un symbole du pouvoir que va prendre la photographie dans les années qui suivent, puisqu’en plus de la première galerie au rez-de-chaussée de l’immeuble, les trois étages qui sont au-dessus seront occupés par une nouvelle aventure éditoriale que mon père va créer avec mon oncle, le magazine Photo Journal et par la célèbre agence Magnum qu’il réussit à faire venir avec l’aide d’Henri Cartier-Bresson, René Burri et Henri Barbey dont il est très proche. À ce moment-là, on est en 1972 et il faut se rappeler que c’est seulement en juillet 1976 qu’est lancé un débat organisé par le journal Connaissance des arts réunissant le petit monde de la photographie pour réfléchir à «l’arrivée d’un type d’objet radicalement nouveau, complexe et ambigu, sur le marché de l’art : la photographie». Je conseille à tous ceux qui s’intéressent à la photographie de lire la transcription de cette table ronde fondatrice du marché de la photographie par le journaliste Gérard Barrière que j’ai mise sur notre site et à laquelle se retrouve mon père aux côtés de Gisèle Freund, Robert Doisneau, Jean-Loup Sieff, Agate Gaillard, Jean-Philippe Charbonnier pour ne citer qu’eux. C’était une époque où la vente d’œuvres multiples posait problème, où Bernard Plossu était considéré comme un «jeune talent» dont les tirages étaient en vente à 200 francs (45€) et Harold Edgerton un photographe «scientifique» à la «notoriété nationale» en vente à moins de 650 francs (100€) en galerie… Donc en 1972, j’ai 5 ans et la photographie est encore réservée à des milieux très confidentiels mais j’ai la chance de voir chez mon père la première exposition de Bill Brandt à Paris à partir de tirages faits par lui et non à partir de reproductions qu’il a fait ensuite parce qu’aucun tireur n’arrivait à tirer ses photos comme lui. À ce sujet mon père exhiba longtemps un article publié par le journal satirique le Canard Enchainé qui se moquait de son lieu où on vendait des tirages de Bill Brandt à 700 francs (100€)! Mais sur les murs de la galerie il y avait aussi les photographies de Robert Doisneau, Paul Strand, Erich Salomon, Robert Demachy, Manuel Alvarez-Bravo et bien d’autres. Si je n’acquière pas à ce moment-là une culture classique de la photographie, c’est sans doute parce que je suis trop familier avec ce monde pour m’y intéresser réellement. Je me rends bien compte aujourd’hui que j’étais imprégné de LA photographie et je me souviens comme si c’était hier de la tenue que portait Josef Koudelka quand il venait dîner à la maison et de son odeur de baroudeur qui marque un enfant surtout quand on lui dit qu’il dort par terre dans les couloirs de l’agence Magnum.

VB : Pour revenir à cet incendie, il est lié à la photo mais aussi au cinéma par le cinéaste Jacques Deray, deux métiers et deux passions pour toi…

VB : Jacques Deray d’ailleurs qui jouera dans un de mes courts-métrages bien plus tard. Mais cette imbrication entre cinéma et photographie va continuer avec les années Photo Galerie puisque je vais régulièrement accompagner mon père le mercredi après-midi et le samedi et qu’à la porte d’à côté de la Photo Galerie il y avait L’Action Christine, un cinéma qui m’accueillait gratuitement et dans lequel j’allais voir deux films par après-midi. Il projetait presque exclusivement des films en noir et blanc qui allaient du Faucon Maltais de Huston aux films des Marx Brothers. Je baigne donc durant toutes ces années dans un bain de photos et de films. Mais l’aventure de la Photo Galerie ne va pas durer très longtemps puisque mon père qui cultive les contradictions n’aime pas ce que devient le marché de la photographie qu’il a lui-même ouvert et en 1977, trouvant que la photographie devient trop business pour lui, il décide de vendre son lieu. Très rapidement il va se lancer dans une autre aventure en rachetant le célèbre cabaret L’Écluse où Piaf, Greco, Brassens avaient commencé qu’il va transformer en premier bar à vins. Si lui est radical et qu’il tourne définitivement la page de la photo pour moi elle ne s’arrête pas complètement parce qu’adolescent, je suis très proche de mon oncle Walter Carone qui me prend comme assistant pour porter ses flashes et ses appareils quand il fait les couvertures de la Série Noire. Mais là, encore j’étais beaucoup plus fasciné par les filles à moitié dénudées qu’il photographiait que par l’apprentissage de la photographie. C’est sa mort trop précoce en 1982 qui clôt mes premières années photographiques…

VB : Les cours d’eau coulent parfois en surface, parfois sous terre… Raconte-moi les années souterraines…

VB : Elles vont durer longtemps. Après des études de finances et de mathématiques que je fais sans doute pour rassurer mon père qui n’avait pas fait d’études et garde un souvenir inquiet de sa jeunesse et même plus tard de sa période photographique malgré les opportunités incroyables qui se présentaient à lui, et pour ma part comprenant que je ne suis pas fait pour rentrer dans le système, je prends le chemin du cinéma. Après des cours de comédie, je me lance dans l’écriture et la réalisation de courts métrages. Très vite j’ai la chance de travailler avec des acteurs connus, Omar Sharif, Frédéric Diefenthal, Maurice Bénichou, Blanca Li. Au début des années 2000, je suis repéré par des grosses productions et je deviens un réalisateur qui marche très fort. On me confie l’écriture et la réalisation de séries pour France 2, je fais de nombreuses publicités, je gagne très bien ma vie mais je sens en moi un profond désaccord avec ce monde. J’ai l’impression que le système et les gens avec qui je travaille ne s’intéressent absolument pas à l’avenir, au sens des choses et je ne vois pas comment en passant par le cinéma je vais répondre à une crise majeure que je vois se profiler. Très tôt j’ai conscience qu’on est dans un tournant existentiel et civilisationnel, il prendra la forme d’une crise bancaire et financière en 2008 mais elle me parait bien plus profonde qu’un simple problème économique. Je fais partie de ce qu’on appelle la «génération sacrifiée» qui s’est construite avec les crises. En 1973, au moment où j’entends parler de la crise du pétrole, j’ai «l’âge de raison». En 1985, l’année de mon bac, on commence à parler de chômage de masse. En 1991, quand je finis mes études on parle de chômage des cadres. En 2001, pendant ma première semaine de tournage importante pour la télévision, j’assiste à l’effondrement des Twin Towers, donc je ne me fais pas d’illusions sur la direction qu’on est en train de prendre. Et dans les scénarios que j’écris, même si je fais ce qu’on appelle de la comédie, j’ai une conscience politique et les chemins que j’explore avec la fiction me paraissent très dérisoires par rapport à la force du réel. Donc en 2007 si je gagne beaucoup d’argent, ma vie n’a pas de sens et ça m’est insupportable. C’est aussi à ce moment-là que j’entends cette petite voix, la tienne, me dire que la vie peut être «autre chose»…

VB : La vie est toujours « autre chose » sinon on met la clé sous la porte. Tu parles du sens de la vie en général mais dans ton cercle familial tu vis aussi une crise extrêmement violente avec ton père…

VB : Oui c’est vrai qu’à ce moment-là mon père traverse lui aussi une période chaotique. Comme tout grand créateur, il porte une part de destruction sur laquelle il ne s’est jamais interrogé, c’est un Phoenix qui s’ignore et qui a toujours besoin de tout brûler pour renaître de ses cendres. Cela n’est pas par hasard qu’il trouve les Ateliers Gilles Faller et qu’il monte la Photo Galerie après avoir tout perdu dans l’incendie de notre appartement. Il passe sa vie à passer d’un métier à l’autre et à tourner des pages définitives, c’est comme ça qu’il a été restaurateur, réalisateur, galeriste, scénariste, journaliste, écrivain, une référence dans la photo, dans les vins de Bordeaux, dans les restaurants à formule… Mais à ce moment-là, il a tout brûlé et c’est une période où il a du mal à se réinventer. Si la vie auprès de ces gens peut avoir un certain panache, il n’est pas facile d’être leur enfant parce que tout «brûler» est assez incompatible avec la transmission. D’ailleurs il est clair là-dessus et il me dit régulièrement «qu’il ne me laissera rien pour que la joie d’hériter ne me gâche pas la peine que j’aurais à sa mort». Donc en 2007 beaucoup de choses se télescopent et les crises sont suffisamment profondes en moi que pour que sous tes conseils, je fasse un des actes les plus dingues de ma vie : annoncer aux producteurs avec qui je travaille que j’arrête toute collaboration avec eux. Je me souviens comme si c’était hier du moment où j’ai appuyé sur le bouton « envoyer message ». C’est une décision radicale dans laquelle tu m’entraines et dont je ne mesure pas à ce moment-là les conséquences qui seront beaucoup plus importantes que ce que j’imaginais. En très peu de temps je vais me retrouver sans argent, sans travail et sans appartement…

VB : Je ne t’ai pas «entrainé», j’avais juste envie d’un peu de panache pour toi. Tu voulais «changer le monde» je te rappelle, cela ne se fait pas dans sa salle de bains… Alors comment on se sort d’une situation pareille?

VB : Si on sait comment on y rentre, on ne sait pas comment on en sort. D’ailleurs on s’en «sort» pas, simplement la vie fait son œuvre. Un nouveau chemin s’est présenté et étrangement la photographie allait revenir…

VB : «Étrangement» ne veut pas dire grand-chose. Sois plus précis, comment tu retrouves la photographie?

VB : Par l’amour et une rencontre avec une femme, Charlotte Flossaut, qui est dans la photo et à la tête d’une agence de photographes Dimanches27. Mais je n’attache pas vraiment d’importance à la photographie à ce moment-là parce que je n’ai absolument pas conscience d’avoir un passé photographique. En parallèle de cette rencontre, la réalisation revient et si je me sens pas capable d’être créatif et d’écrire parce que «le sens» n’est pas revenu, je suis tout à fait prêt à réaliser des films et je vais trouver du travail dans l’institutionnel et pour des grandes marques comme Accor, HSBC, etc… mais par Charlotte je gravite dans un cercle photographique et lors d’un week-end amical alors qu’on est en voiture, François Hebel qui est à ce moment-là directeur des Rencontres d’Arles me propose de réaliser des films pour le festival. J’ai toute de suite dit oui mais je dois dire que j’ai senti une grosse pression parce que je ne connaissais rien à la photographie et que j’avais peur qu’il se fasse des illusions sur moi sachant qu’il connaissait mon père et son histoire. Voilà comment je me retrouve pendant quatre ans à alimenter la médiathèque des Rencontres d’Arles que Françoise Riss avait créée en 1986/1987 et à recôtoyer les photographes et la photographie. Je dois dire que je ne pouvais pas rêver mieux, Arles n’avait pas encore été investi par la Fondation Luma et chaque année François occupait des lieux nouveaux, il créait avec Olivier Etcheverry des mises en scène fantastiques dans des lieux qu’il fallait souvent adapter en contournant les contraintes. On n’était pas dans la photo sur cimaises. Je découvre donc un monde extrêmement créatif et très photogénique que je prends plaisir à filmer et qui me donne envie de m’intéresser à la photographie. Dans le milieu institutionnel dans lequel je naviguais à ce moment-là, travailler pour Arles renouait avec une part de création que je n’avais plus. Et je me rends compte en même temps que même si je n’ai pas ce qu’on appelle une « culture photographique » et que je connais à peine le travail de la plupart des photographes très célèbres qui viennent aux Rencontres, je suis familier de cet univers et de cette pensée. C’est aussi à ce moment-là que je prends conscience que François qui est quelqu’un de très intuitif a senti chez moi quelque chose qui était juste et donc entre Charlotte et lui, je commence à renouer avec un passé et une histoire…

VB : Pour écrire des histoires, il fallait peut-être que tu commences par en avoir une…

VB : D’autant plus que si j’avais perdu la fiction, en revanche mon réel commençait à me plaire. C’est à ce moment-là que nous avons eu un enfant avec Charlotte… Pour en revenir aux Rencontres d’Arles, j’ai passé quatre années très enrichissantes auprès de François Hebel et je commençais à m’intéresser à la photographie même si elle restait pour moi dans «l’œil» de la caméra et que je n’envisageais absolument pas d’arrêter la réalisation ni l’écriture de fiction que j’imaginais revenir… mais c’était sans compter sur le Réel…

VB : À qui le dis-tu !

VB : Et après la télévision et le cinéma que j’avais quittés sur ton impulsion, cette fois c’est ma deuxième vie de réalisateur de films institutionnels qui va me quitter et de manière assez symbolique… Pour sa dernière année comme directeur des Rencontres, François Hebel m’avait demandé de travailler directement pour lui et de ne plus passer par le producteur pour qui je travaillais et que je lui avais amené, j’ai accepté évidemment sa demande qui me paraissait légitime, de plus elle ne me paraissait pas flouer mon producteur qui avait travaillé trois ans pour les Rencontres sur mon apport, mais lui ne l’a pas vu sous cet œil et il a pris cela comme une trahison. Après quelques mois de reproches il a arrêté de m’appeler. Cela a correspondu exactement au moment où François quittait la direction des Rencontres. Donc d’un coup, je me retrouvais à nouveau sans travail et sans ressources, comme revenu à la case départ. Si je commençais à être habitué, je n’en menais pas large et j’ai dû trouver un petit boulot d’appoint à mi-temps pour payer mon loyer. Un peu perdu, je me demandais ce que j’allais faire de ma vie, de son côté Charlotte envisageait la création de Photo Doc, on discutait de plus en plus de photographie à la maison mais aussi avec mon père qui partageait son expérience et son époque. Et c’est comme cela que Charlotte, voyant que ses souvenirs étaient encore très présents et que c’était une mine d’informations, arrive à le convaincre d’écrire ses mémoires, ce qu’il accepte par affection pour elle. Mais si Charlotte est à l’origine de son acceptation c’est à moi qui avais du temps, qu’incombe la lourde tâche de l’accompagner dans l’organisation et la transcription de ses souvenirs. Et je dois dire que ce blog qu’il va écrire va éclairer ma vie sous un autre jour et même changer radicalement mon rapport au monde. C’est vraiment de cette expérience que vient pour moi ce pouvoir de transformation de la photographie qu’on a inscrit depuis sur la première page de notre site.

VB : Le pouvoir alchimique de la photographie ! Ce n’est pas par hasard que déjà dans leur correspondance, Nicéphore Niepce et Jacques Daguerre utilisaient un codage et qu’ils avaient remplacé les produits chimiques et les termes techniques par des numéros de 1 à 79 comme les alchimistes. Mais revenons à ton histoire, qu’est-ce que ce blog écrit par ton père va t’apprendre d’aussi décisif?

VB : Tout d’abord, c’est là que je vais comprendre son mode de fonctionnement et prendre conscience du Phoenix qui est en lui. Si je me souvenais évidemment de cet incendie et que j’avais fait le rapprochement avec la Photo Galerie, je ne connaissais pas les détails et surtout je ne l’avais pas vu comme un mode de fonctionnement chez lui : détruire pour reconstruire. D’autre part, je fais une relecture de mon enfance. Par exemple le petit marteau avec lequel je jouais enfant qui était un objet complètement dénué de signification pour moi, était en fait un coupe-verre des plaques photographiques pour fabriquer les chambres qu’on lui avait transmis quand il était devenu le dernier chef d’atelier de Gilles Faller. La transmission ce n’est pas seulement l’objet, c’est le sens et l’histoire qui lui sont attachés. J’ai aujourd’hui ce petit marteau et par l’histoire que j’ai mis à jour, je m’inscris moi-aussi dans une transmission photographique qui a presque deux cents ans. C’est tout le travail que l’on fait à Photo Doc au sein de l’Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire : les images et la représentation du réel qu’elles portent ne sont qu’une part des choses, les histoires et le sens qu’elles permettent de révéler sont aussi importants à partager. Mais au-delà de tout ça, LE changement fondamental dans ma vie que ce blog m’a amené se trouve dans son dernier post, il finit son blog en parlant de la création du magazine PHOTO et ses derniers mots sont « Le numéro UN du magazine PHOTO sortit en été 1967, peu de mois après la naissance d’un garçon »… Pour la première fois, et unique fois d’ailleurs, il reconnaissait sa trace qu’il s’obstinait à vouloir effacer. Il me reconnaissait…

VB : Tu naissais grâce à la photographie et en même temps une sorte de condamnation à la non transmissionqui pesait sur toi était levée…

VB : Oui et j’ai retrouvé cette « levée de condamnation » grâce à la photographie plusieurs fois depuis. Notamment chez Christine Delory-Momberger. Sa mère qui ne voulait rien lui transmettre de leur histoire familiale, en voyant les sept photographies que Christine avait faites d’une des seules photos de famille qui lui restait, a parlé et lui a donné le passeport du grand-père et le nom de l’oncle Joseph à qui elle avait laissé les documents ayant constitué son dossier de demande d’autorisation de mariage. C’est donc grâce à ces sept images que Christine a pu ensuite retracer son histoire familiale et sortir de la condamnation d’exilée qui pesait sur elle.

VB : Tu penses que si Œdipe avait eu un appareil photo et qu’il avait photographié l’Oracle, il aurait pu découvrir qu’il avait été élevé par des parents adoptifs et donc qu’il ne se serait pas rendu à Delphes pour tuer son père et épouser sa mère?

VB : Je pense que la représentation de nous-même et plus particulièrement la photographie nous permet de sortir d’un destin aliénant et destructeur et que ce qui se passe pour les individus à des effets sur les sociétés. La société est toujours aliénante mais il ne dépend de nous que nous en fassions autre chose…

VB : Sans la photographie je ne serais pas là pour te comprendre…

VB : Et je suis bien content que tu me comprennes enfin! (Rires)

VB : Ne te réjouis pas trop vite et continue ton histoire…

VB : Donc petit-à-petit si je n’avais pas une culture classique de la photographie, que je n’ai toujours pas d’ailleurs, je commençais à avoir une histoire personnelle très forte avec elle et je me sentais de plus en plus légitime à l’exprimer et à accompagner Charlotte dans la création de Photo Doc. C’est à ce moment-là qu’arrive quelqu’un d’important : Nicolas Levy. C’est lui qui va me faire passer une nouvelle étape quand il nous propose de s’associer avec nous et qu’il met à disposition sa galerie de l’hôtel de Retz. Pendant les deux ans de cette aventure incroyable je vais découvrir que je me sens à l’aise dans cet univers de la photographie. Surtout que des ponts étranges continuent de se tisser entre mon histoire personnelle dont j’ai de plus en plus conscience et la photographie. On découvre que l’oncle de Nicolas travaillait avec mon père. Étrangement le graphiste que Charlotte amène pour Photo Doc est sans qu’elle le sache est un camarade d’école avec qui j’étais de la 6e à la 3e. Je retrouve Emmanuelle de L’Ecotais qui est une historienne de la photographie reconnue, qui a créé depuis Photo Days, ses parents habitaient dans le même immeuble que les miens, un étage au-dessus et c’est là que je l’ai connue à dix-neuf ans. Tout faisait sens pour moi mais encore une fois c’était sans compter sur le Réel qui n’en fait toujours qu’à sa tête et en quelques mois toute cette belle aventure se casse la gueule. On apprend en septembre 2019 la maladie de Nicolas et même pas trois mois après il nous quitte brutalement. Sa disparition va mettre un coup d’arrêt à la galerie et à tous les projets qu’on avait et on doit encore se réinventer.

C’est avec l’arrivée de Christine Delory-Momberger qu’on va trouver ce nouveau souffle. Nous commencions à avoir réellement conscience de notre histoire personnelle très forte avec la photographie et voyant ce que cela faisait sur nous il nous paraissait essentielle de faire la même chose avec les photographes et de rendre visible ce qu’ils racontent en off. Les gens appelaient souvent ces histoires des anecdotes mais pour nous, elles ne nous paraissent pas anecdotiques du tout, on savait qu’elles portaient une construction personnelle essentielle à côté de laquelle nous ne voulions plus passer. Donc quand on rencontre Christine qui est photographe et une chercheure internationalement reconnue dans le courant du paradigme du biographique, c’est à dire la dimension sociale et politique des histoires de vies, notre entente ne peut être qu’instantanée et forte. Elle comprend tout de suite que ses «anecdotes» qu’elle me bafouille, comme elle dit, lors d’un dîner ont une importance capitale et on en fait un livre ensemble Le pouvoir de l’intime dans la photographie documentaire. Dans ce livre, grâce à elle, on va mettre des mots importants sur ce qu’on était en train de faire de manière intuitive, c’est là que va naitre l’intime, le pouvoir de l’intime, l’enquête narrative, etc… Et dans cet élan, on co-fonde tous les deux l’Observatoire des Nouvelles écritures de la photographie documentaire destiné à être un lieu de recherche et de création, il est maintenant associé au GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet dont Christine est directrice.

VB : En t’écoutant, tu donnes l’impression que la construction de ton monde intérieur accompagne la construction d’un monde extérieur et que les deux sont imbriqués…

VB : C’est la dimension politique de l’intime qu’on a définie avec Christine Delory-Momberger. Un territoire de pensée a une action sur le réel et génère une réalité. C’est pour cela que l’histoire que portent les photographes et les photographies est un élément essentiel qui doit être partagé. Par exemple mon père n’a gardé quasiment aucune photographie de toute l’époque de la Photo Galerie. Il a vendu tout ce qu’il pouvait et n’a gardé que ce qui était trop personnel pour être acheté, dans ce qu’il a fini par me laisser il y a une photo de Doisneau qui représente une mouche sur un fond blanc en dessous de laquelle est manuscrit par le photographe : « La mouche est encore superflue pour un dépouillement très pur. À Georges Bardawil en toute amitié́... », Cette photo représente évidemment le parcours de Doisneau mais aussi parfaitement celui de mon père. Il se trouve qu’un jour Doisneau montre à mon père un de ses livres et qu’en l’ouvrant il tombe sur une photo de moi faite par le photographe dans ma cour d’école qui était dans un parc public. Doisneau l’avait prise sans savoir bien sûr qui j’étais et après la rencontre avec mon père il me l’a tirée en cadeau. L’histoire de cette photo et de sa découverte raconte parfaitement mon rapport au réel, elle annonce très bien le rapport que je vais entretenir avec la photographie. Cette année notre fille est entrée au Collège Robert Doisneau qui est un collège de quartier, elle fait donc sa scolarité au milieu des photos du photographe qui sont accrochées partout. J’ai envie d’y voir une transmission réussie…

VB : Je crois que tu n’as plus besoin de moi…

VB : Je voudrais te faire une confidence, je me suis souvent senti abandonné et seul devant l’intérêt et le temps que tu passais à tenter de comprendre, interroger et accompagner les autres. J’avais l’impression que je ne bénéficiais pas de la même attention de ta part et je souffrais de l’ombre dans laquelle je restais…

VB : Tu le sais, c’est toujours une part de toi que je cherchais chez les autres, ce n’était pas un abandon… À mon tour de te faire une confidence, je suis très touché que tu réussisses enfin à partager ton histoire parce que je sais quel travail et abnégation tu as dû consentir pour arriver à me suivre…

VB : Pour reprendre les mots de Paul Schrader que tu cites dans l’entretien avec Charlotte Flossaut: «que le chemin a été long jusqu’à toi»… On pourrait aussi dire Nous maintenant ?

VB : J’allais te le proposer, Nous avons fait un sacré chemin ensemble…

VB : Oui un chemin que Nous n’aurions jamais fait sans la photographie…

VB : Mais s’il y a Toi, Moi et Nous, c’est que nous sommes dorénavant trois!

VB : Oui, nous sommes comme les trois mousquetaires: «Tous pour Un, Un pour tous…» !

Valentin Bardawil: Je ne t’ai pas «entrainé», j’avais juste envie d’un peu de panache pour toi. Tu voulais «changer le monde» je te rappelle, ça ne se fait pas dans sa salle de bains… Alors comment on se sort d’une situation pareille?

Valentin Bardawil: Si on sait comment on y rentre, on ne sait pas comment on en sort. D’ailleurs on s’en «sort» pas, simplement la vie fait son œuvre. Un nouveau chemin s’est présenté et étrangement la photographie allait revenir…

Valentin Bardawil: «Étrangement» ne veut pas dire grand-chose. Sois plus précis, comment tu retrouves la photographie?

Dans l’œil de Frédéric Martin,

Enfances

C’est un parc ou un jardin, difficile de savoir. Il y a des enfants, beaucoup d’enfants, j’en compte quinze. Filles et garçons mêlés, mais sans être réellement mélangés. Les habits sont ceux des années soixante-dix. Des coupes larges, des tissus que l’on imagine chamarrés, dans des tons orange-beige, vert pomme. A l’arrière-plan une statue : un homme et une femme. Lui a des airs de compositeur devant ce qui pourrait être un clavecin, un piano droit. Elle, voilée, vêtue d’un tissu ample, se tient le visage comme si elle était désespérée. Est-ce une muse ? Est-ce une amante déçue, autre chose ? La photographie ne permet pas de le dire. D’ailleurs, la photographie en général ne dit pas les choses. Enfin, plutôt la bonne photographie. Parce qu’à partir du moment où celle-ci devient trop narrative, elle perd toute sa force. Dès qu’elle dit, qu’elle inflige, qu’elle oblige, l’image perd ce pouvoir de séduction qui est le sien. Elle est séduisante parce que pleine d’implicites, de non-dits, de choses in-sues. Sur notre photographie, les enfants ne se préoccupent pas des statues. On imagine sans peine qu’ils l’ont vue et revue, que ce square, ce parc, ce lieu est leur lieu. A trop voir les choses on les oublie. Puis, pour eux, cette statue n’a sûrement aucune histoire, aucun intérêt. A part peut-être de servir de point de rencontre, de lieu où se retrouver. « A cinq heure à la statue ! ». Cri de rassemblement signifiant la liberté retrouvée, la fin des longues heures de cours, le maître et ses leçons de grammaire barbantes.

Voilà, ce que dit l’image, ce qu’elle raconte.

Parce que c’est un élément d’universalité ce type de photographie. Liberté… Ils sont libres ici les enfants, et joyeux. Enfin, on les imagine joyeux, et en décalage avec cette femme éplorée. Dont par ailleurs, ils se moquent bien. Beaucoup de photographes ont saisi l’enfance. On peut penser à Doisneau, Cartier-Bresson, Boubat et tant d’autres… Et toujours ils montrent ça, cette insouciance, ce temps comme suspendu où rien d’autre ne compte que le moment où les choses s’accomplissent.

Voilà ce qu’est la photographie : un lieu d’évasion.

Retrouvez le site de Frédéric Martin, 5 rue du︎︎︎